-過去ログは古い順に並んでいます-

2022年 2月24日(火)10.0℃(午前 11時32分)

いろいろとありまして……

ここへの書き込みが長いあいだ停止していました。書き込む時間が作れなかったのが理由です。文学全集の投稿も、SFの改稿も凍り付いたままです。お詫び申し上げます。

フリーランスになるととっても忙しくなります。といっても勘違いなさらないでください。単純にやらなくてはいけないことが多くなるだけで、肝心のワークスとしての時間が削られるために、できないことが自然と増えてきただけで、なんか空回り的な気分です。

最初にやるのは、クラウドワーカーとなるためのプロフィールづくりです。これまで何をやってきたか履歴書を提出するようなものです。普通の履歴書と違って世間様に晒されますので、詐称した内容はご法度です。

作ってみて改めて気づきました。

いいように書くと特殊なことを。悪いように書くと取り留めのない雲みたいな仕事をしてきたな、が感想でした。

業務用ゲーム機器の機械制御を主にしたプログラムや Bluetoothを利用したAndroidアプリによる機械制御。並行してハード設計、はたまたプリント基板製作のアートワーク。かと思えば Flash動画から始まり、mp4用のアニメーション映像やモーショングラフィックス、ついでにそれらに欠かせない効果音制作。最近では 3D映像にも手を出すものの、世間の流れに乗ることはなく、妙にずれたあたりを突き進んでますので、説明してもほとんどの人が理解不能。我が家のカミさんでさえ亭主の仕事内容を問われて考え込む始末。

ワタシの最も困る質問に、「あなたの職業は何ですか?」というのがあります。

どう答えるべきか……。

組み込み制御ですと伝えても理解できる人は皆無に近く、仕方がないので「ロボット作ってます」と答えると、だいたいの人が変なのもを想像してしまい首を傾げます。

「動く映像を作ってます」と答えても、愛想笑いを浮かべるだけで進展しません。

「パソコンの仕事です」と答えると、その道に詳しい人と勘違いされて、Windows設定の奥底にある質問ばかりに集中してしまいますが、ワタシが知っているのは、パソコンの速度とかオブジェクト指向型プログラムの考え方とアルゴリズムの作り方で、アカウントの質問などされても答えられませんから。

まあ、そんなこんなことをやりつつ、スキルアップの特訓もしつつ、かつメインのお仕事もこなしつつ、『つ』を羅列していたらこんな時期になっていたという話でした。

スキルアップの特訓といえば。

この数ヶ月で 3DCGを利用したお仕事がぐんと増えてきました。ここはやはり 3Dを選んで正解だったのでしょう。おかげで、それに関するネタがいくつかできましたので、『CINEMA 4D やってます 』に掲載したいところなのですが、それには版権が絡んできますので、そのあたりを上手く交渉してみます。

つづくのぢゃ……。 ( ̄ω ̄;)

2022年 3月 1日(火)15.0℃(午後 12時23分)

シアタービートの製品プロモーションから掘り下げる……

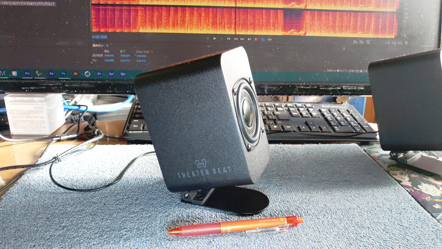

サウンドジェイラボさんが開発したニアフィールドスピーカーシステムが東京のb8taさんで公開になりましたので、ここでお知らせです。

ニアフィールドスピーカシステムとは超簡単に説明しますと、小さなステレオスピーカーとアンプが付属したオーディオ機器です。

小さいといっても性能を犠牲にして小規模にしたのではありません。思い出してください。昔のオーディオシステムの大きかったこと。部屋の両端に設置した大きなスピーカー。その真ん中にどんと構えたプリアンプにメインアンプ。そしてテープデッキやレコードプレーヤ。そこから家じゅうに響かせるほどの大音量を出さないと性能が引き出せなかった時代。お金持ちのステータスみたいな音響システムがありました。

時代は 21世紀。性能をそのままに、それをぎゅっと小さく圧縮したのがニアフィールドスピーカーシステム『Theater Beat(シアタービート)』です。性能をそのままと書きましたが、もしかするとそれ以上になっているかもしれません。

スピーカーの大きさは 高さ 14cm、幅 9cm、奥行き 10cm。片手に載る平面駆動型フルレンジが二つ。そしてタブレットやスマホが載せられるステー付きのアンプは 10W×2、最大 85dB。つまり両手を軽く広げたほどの手ごろなスペースがあれば、高音質大迫力で音楽ビデオや映画を鑑賞することができる、デスクトップオーディオシステムです。

そのプロモーションビデオをアートグローブ映像制作チームが作りました。もちろん 3D制作や映像編集は Keyossがお手伝いたしました。

まずはご覧ください。

映像はタブレットを含めてすべて 3DCGです。(詳しくは『CINEMA 4D やってます 』でまとめます)

3D化するにあたって本物をお借りしたのですが、音楽を鳴らしてみたところ、驚きのクリアーサウンドでした。透明感のある音はとても爽やかに聞こえます。効果音制作などの仕事もする人間ですので、音に関しては人一倍気にしておりますし、若いころはオーディオシステムも追及しており KT-88のプッシュプルアンプを自作したりして、「やっぱ音は真空管だよね~」とか言って、異様なほどの放熱放射に晒されつつ、夏場はサウナ風呂みたいになった部屋でニタニタしていた自分が恥ずかしいです。その後デジタルコンテンツにどっぷりつかり、アナログの世界から足を洗ったワタシが愛用するのはもっぱらヘッドフォン。「スピーカーなんてお金持ちの道楽さ」とほざくしまつ。

しかしシアタービートを目の当たりにして、驚きにまみれたのです。

こんな小さなスピーカーなのになんだこの音の鮮明さと迫力……。

アンプから熱が出ていない。

電源ユニットがこんなに小さいじゃないか。

音量最大でもハム音が皆無って……なんで?

目が点になったのは間違いありません。こんなにびっくりしたのは、誤って KT-88のガラスの頭に触れたとき以来の衝撃でした。

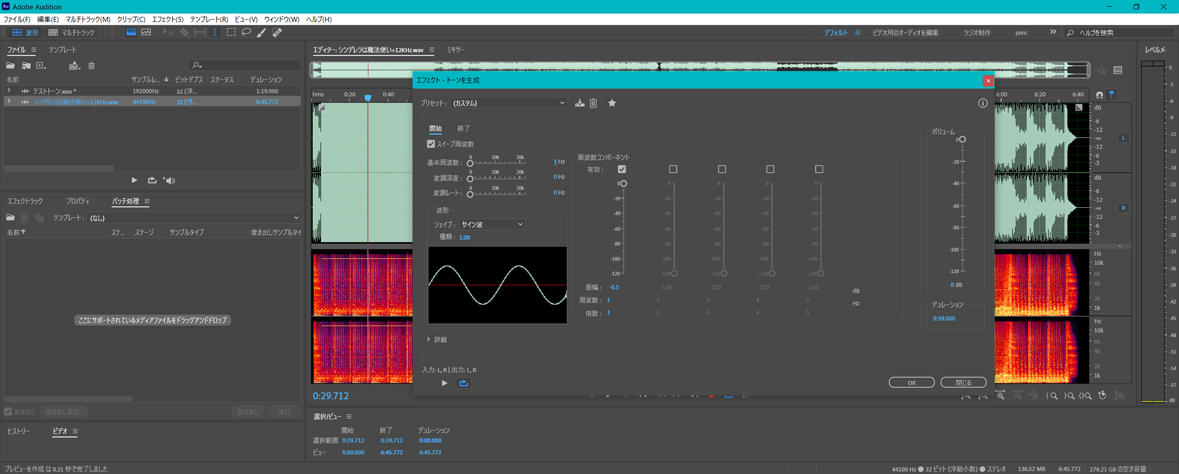

久しぶりにムシが騒ぎましたので、どこまで音域があるのか、効果音を作る時に使用する Adobe Auditionで 8Hzから15KHzまでの正弦波を作って、それを流し込んでみました。

ちなみに、効果音を作っているときは朝から晩まで変な音を垂れ流しますので、スピーカーでは鳴らさずヘッドフォンを使います。ただヘッドフォンは音像定位(音の位置)があまり良いとは言えないのですが、効果音は音の位置よりも音色や残響が重要ですので、ワタシはスタジオモニター用として、棒有名メーカーが出している、通称、赤帯とか青帯とか呼ばれるヘッドフォンを愛用しています。高音から低音までバランスのいい音を出してくれます。

「それと シアタービートが張り合えるのか?」

これが正直な感想です。小さなスピーカーは音が悪いと決めつけている古臭い人間ですので、この時点では大いになめてかかっていました。

テストをするためにシアタービート以外にも比較用のものを準備しました。どれも一般的なものです。

<1> PCに付属のアンプ付きのスピーカー

ふつうに音楽を聞くのに手ごろなスピーカーです。そこそこいい音だと思っていたのですが、このテストの結果、最低なスピーカーと決定付けられました。

<2> ステレオヘッドフォン

先にも書きましたが、スタジオモニター用のヘッドフォンです。

<3> シアタービート

この 3つにテスト用のサウンドを流し込んで違いを探ってみます。再生波形はサイン波(音叉と同じです)で 8Hzから 15000Hzです。それを 98%にノーマライズして、PCの出力レベルを50にしました。100にするとスピーカーが壊れるかもしれないのでやめました。

まずは最低音域 8Hz

<1>は音が出ず。

<2>は音が出ず。

<3>も音が出ず。ただし、コーンが激しく前後してエンクロージャー(ボックス)までブルブル揺らしてました。スゴイの一言。

10Hz

<1>音が出ず。

<2>アタック(音の出だし)で『ボフッ』と聴こえましたが、後は音が聴こえませんでした。

<3>『ボフォボフォ』と風がくるぐらいコーン紙が前後に揺れていました。たぶん若い人なら聴こえているのかもしれませんが、ワタシには音として認識できずです。

15Hz

<1>音が出ず。

<2>何とかブーンと聴こえます

<3>『ドドドドド』と聴こえます。コーン紙がぶっ飛びそうなほどに前後に揺れていました。

20Hz

<1>音が出ず。何も聴こえないです。

<2>何とか『ブーン』と聞こます。

<3>ハッキリと『ボボボボボ』と聴こえます。コーン紙が前後に激しく揺れていました。

43Hz

<1>ようやく『ブーン』と音が出ました。

<2>『ボォーーー』と聴こえています。

<3>『ブォンブォンブォン』と大型客船のエンジンルームみたいな極低音が響いています。

100Hz

<1>『ブーーン』と聴こえます。

<2>『ブーーン』と聴こえています。

<3>『ブォォォォ』とガラスのテーブルがビリビリ振るえるほどに大きな低音が響いています。

中域から高音域までは出て当たり前なので飛ばします。

8000Hz

<1>『キーーーン』と聴こえていますが、なぜか『ブーン』とハム音が出だしました。

<2>『キーーーン』と耳鳴りのキツイような音がはっきり聴こえます。耳を刺す音ですがしっかりクリアーに聴こえます。

<3>『キーーーン』と耳鳴りのキツイような音がはっきり聴こえます。耳を刺す音ですがしっかりクリアーに聴こえます。

11000Hz

<1>『ツーーーン』と聴こえますが、『ブーン』というハム音が出たままです。

<2>『ツーーーン』とさらに甲高く、耳鳴りのキツイような音がはっきり聴こえます。耳を刺す音ですがしっかりクリアーに聴こえます。

<3>『ツーーーン』とさらに甲高く、耳鳴りのキツイような音がはっきり聴こえます。耳を刺す音ですがしっかりクリアーに聴こえます。

12000Hz

<1>『チィーー』と聴こえますが、『ブーン』というハム音が出たままです。

<2>『チィーー』と耳鳴りのキツイような音が聴こえますが、だいぶ小さく聴こえてます。

<3>『チィーー』と耳鳴りのキツイような音がはっきり聴こえます。少し小さくなりましたが、ヘッドフォンより大きく、耳を刺すような高音がしっかりクリアーに聴こえます。

13000Hz

<1>『ィーー』と聴こえますが、『ブーン』というハム音に消され気味です。

<2>『ィーー』とさらに甲高く音が聴こえますが、注意しないと聴こえないほど小さくなりました。

<3>『ィーーーン』だいぶ小さくなりましたが、ヘッドフォンよりまだ強く聴こえます。

14000Hz

<1>『ブーン』というハム音の影でなんか聴こえますが、それが 14KHzの音だとは思えません。

<2> なんか鳴っている感じはしますが、目をつむって集中しないとだめです。

<3>『ーーーン』と、ほとんど聴こえないですが、まだ微かに鳴っています。小さく『キューン』という音が出始めました。

15000Hz

<1>『ブーン』というハム音だけです。

<2> 全く聴こえずです。何の音も聴こえませんでした。

<3> 『キューン』というごく小さな音しか聴こえません。この音は15kHzの本体ではないと思います。

若者ならまだ聴こえるはずですが、ここが自分の限界でした。

ちなみに、別の人にも聞いてもらうと、その人は 11500Hzが限界で、12000Hzでは何も聴こえないと言ってました。

それにしても、低域から高域までヘッドフォンと同じ入力レベルでありながら、歪まずにヘッドフォンよりも大きく聴こえたのは驚きです。そして 15Hzから 14000Hzまで実際に耳に伝わったということは、もっと帯域が広いはずなので、この大きさのスピーカーとしては脅威的ではないかなと思います。

理科的な実験は終えて、次は音楽を聴いてみました。クラッシックから迫力のある映画の予告編など。

ここからは個人の感想になってしまいますが、どれも思っていた小型スピーカーのイメージを打ち砕く結果でした。

まずクラッシックから。

クラッシックはだれでも持っている CD版です。

<1>ラ・カンパネッラ(鐘)~ヴァイオリン協奏曲第2番ロ短調

クラッシックを生で聞いたことがないので、評価しにくいですが、音の位置や音域に関しては問題ないと思います。

ヘッドフォンでは解らなかったのですが、シアタービートで聴くとバイオリンの音色が柔らかくはっきりとセンターから聴こえてきます。ピアノがそれよりわずかに右寄りで、後ろにあるのまで伝わってきました。

<2>「ペールギュント」-ソルヴェイグの歌

オーケストラの音が綺麗です。澄んでます。何度も書きましたが透明感がすごい。

<3> 歌劇「魔弾の射手」狩人の合唱「狩人の喜びは」

フルオーケストラと歌手の声がはっきりと分かれて聴こえます。音割れ、ビリつきは皆無。ああぁ。40年前にこれがあったらよかったのに……。

次に映画サイトを訪れて、PCの出力をシアタービートに繋いでみました。クラッシックとは異なり大音量大迫力の音源を探してみました。

初めはドルビーシネマの紹介サイトさんです。

https://www.youtube.com/watch?v=iYtihKXwoFA

ヘッドフォンのほうが音の位置がしっかり分離される感じでしたが、シアタービートもまったく引けを取っていません。それよりも大音量でドカーンと迫る音に関してはヘッドフォンは音だけが大きくなる感じですが、シアタービートはまわりの空気が震えます。鳴動ともいえる何とも言えない圧力をこんな小さなスピーカーから感じました。

IMAXさんの重低音を聴いてみました。

https://www.youtube.com/watch?v=I6yPiA5y8Rs

こちらはあえて重低音を前面に出した映像でした。やはり音の分離はヘッドフォンの方が有利(耳に直接なので当たり前)ですが、大音量重低音の迫力はシアタービートにはかないませんでした。

総合評価

クラッシックの小さな音から IMAXさんの大音量まで難なくこなすという感じです。いい音のスピーカーをあまり聞いたことがないので、偉そうなことは書けないですが、これまで聞いたスピーカーの中で最も小さく、かつもっとも綺麗な音が出ていると思います。

ちなみに、ヘッドフォンとシアタービートとで出力される音の大きさが違っています。入力レベル 30でシアタービートを鳴らしたのと同じ音の大きさにしようと思うと、ヘッドフォンでは入力レベル 60まで上げないとダメなのは、やはりアンプが高性能だからでしょうね。

テストを終えてみて、初めに感じていた出力 10Wは少々非力ではという思いは、みじんもありませんでした。耳の近くにスピーカーがありますので、昔のような大出力は必要無いわけですね。それがニアフィールドと呼ばれる理由です。それよりもしっかりした音像定位は鳥肌ものでした。たぶん付属のアンプも性能が良いのだと思います。中を開けて部品を見たいところです。

開けたらダメ、と叱られました……。 ( ̄ω ̄;)

ところで、下記の写真は、左が本物のシアタービートの付属アンプで、右が映像に出てくる CGです。次回はこの製作について書きます。

左本物。右がCGです

ニアフィールドスピーカーシステム『Theater Beat』

開発元:サウンドジェイラボ

販売先:シアタービートショップ

プロモーション:(株)アートグローブ

b8taさんでは実機を触れるそうです。お近くの方はその素晴らしい音を体感ください。詳しくはこちらでご確認ください。

2022年 3月 5日(土)11.0℃(午前 4時23分)

リアルの行き先には……

以前から話題になっていたフォトリアリスティックなコンテンツがさらに拍車をかけてきたようで、映画やゲームだけでなくテレビコマーシャル、雑誌や新聞広告などにも積極的に利用されてきたそうです。

なんか変なものでも食べた?

このサイトに似つかわしくない単語を羅列してしまいました。

まあなんです。平易な言葉に直すと、実物の写真と見間違うようなリアルさを追求した情報物があふれてきたということです。

Adobeさんが発表した Substance 3Dなんかはその典型ですよね。コロナでステイホームな仕事を強いられてもリアルな映像がパソコンの中で作れるなら、わざわざロケに出なくてもいいよね~。てな感じです。

ワタシもその波に乗るべく日々修行をしているのですが、ようやくほんの手掛かり程度ですが身に付いてきました。

お手伝いしているデジタル教科書やプロモーションビデオに使われるアニメーションなんかにも、去年暮れあたりから 3Dシーンを採用してもらえるようになったのは喜ばしいことです。

その代表が前回の シアタービートの映像です。スピーカーやスタンド付きのアンプ、タブレットなどすべてパソコンで作った映像です。

3Dアニメーションの最大の利点は、実物そっくりに動かせることと、実物ではありえない動きを実物そっくりに見せることができるところではないでしょうか。

たとえば次の写真は実物そっくりに作った シアタービートのオーディオアンプです。

ワイプの中の写真が実物です。

ところでこの写真をよく見てください。

スタンドの土台となる平たいステーの部分に丸い穴が二つ開いているのがお分かりでしょうか。

実物を3D化する段階では実物のサンプルは手元に無く、それを写した数枚の写真と寸法図だけを見て作っていましたので、何の穴だか解らなかったのです。

3D化していく途中で、各部分が折曲がり、載せたタブレットの角度が調整できることに気づき、それを推し進めていくとその穴にスタンドのカギの部分が入る構造だと理解できたときには、次の映像のような動画ができていました。

実物と同じ構造なので、実物と同じ動きをする。あたりまえのようですが、ワタシは実物でそれを認識したのではなく。パソコンの中にある虚像でそれを実感したのです。しかもスタンドはぺったんこに折れ曲がるのではなく、ある程度のところで収まる、というところまで予測できました。そして実物がそのとおりの動きをしたときには、何とも言えない不思議な気分になりました。

製品を目の当たりにする前、ようするに開発している段階で完成品を見ることができるもう一つの例が、以前から公表させていただいてます、 IVS による基板映像です。

これもパソコンで作った電子基板の映像です。映像ではありますが、寸法もカタチも、さらには 回路設計 やプリントパターンまで実物と同じにしてあります。

現実の世界には存在しませんが実物そっくりのモノがパソコンの中にあります。これって、開発段階ですでに本物の分身がそこにあって、色々な角度から見ることができる、夢みたいだと思いませんか?

夢みたいといえば……。

実物とそっくりなのに実際にはあり得ない映像も作れます。これなんかはそうだと思います。

手を使わずにタブレットをこんな風に回転させるなんて現実ではありえないことですが、パソコンの中では起きています。こういう現実離れした映像を否定される方も多いと思いますが、ゲームなどでは当たり前のことで、若い人たちではありきたりのものだと認識していると思っています。

ちなみにこの映像の中で回転しているタブレットに映っているアニメーションも 3Dで作ったペーパーアニメーションです。

そんな世界を作ることに興味をお持ちの方は『CINEMA 4D やってます 』を覗いてみてください。今月に入っていたるところを改稿しましたし、新たに『【23】ペーパーアニメーションを考える 』を追加しております。

2022年 3月 7日(月)15.0℃(午前 11時58分)

いちむらバス……

「いちむらショッピングセンターは駅までお客さんを送迎してくれる『いちむらバス』と呼ばれるサービスがあるらしく、誰でも無料で利用していいそうだぞ」と見おぼえない人からそう告げられて、

「いちむら……?」と首を傾げ、

「そんなショッピングセンターあったかな?」

と、考えたところで……目が覚めた。

出ました。例の夢の話です。 ここにまとめられています。

夢ですので、ばからしい話ばかりですが、一概に鼻で笑って済まされないような内容がたまにありますので、面白くて記録しています。

ここからは自説ですが、夢はその人の記憶の断片が組み合わされてストーリーとしてでき上った自作のフィクションで、どんな突拍子もない夢であっても、その部品は過去の小さな記憶の断片だと思います。それに現在の精神状態が吟味されて組み立てられたのが、夢ではないでしょうか。

見たことも聞いたこともないモノが夢に出てきたとしても、それは深層心理の奥底に沈んでいた、普段では思い起こせないほどの過去の記憶で、決して無から生まれたのではないと考えています。

常日ごろから空想好きな人ほど物語を作る能力にたけていますので、よりリアルな夢を見るのではないか……。早い話が、ワタシは絵空事ばかりを常に考えているからだと……だれがアホやねんっ!

独り突っ込みも済ませたところで本題です。

似たような夢を 2010年 10月 8日に書いています。このときのキーワードは『ダイコクへ行け』でした。そして結果を2010年 11月21日に書いていました。

夢の中で言われた『ダイコクへ行け』は、毎日聞いている FMラジオから流れるコマーシャルの一部分だったことと、自分がやっている仕事の内容とが組み合わされて不思議なストーリーが作られたと結論付けたのですが、そうなると今回の『いちむらショッピングセンター』がやっている『いちむらバス』ってなに? 無料の送迎バスだそうですが……。

だいたいは察しがつきます。

健康のためにウォーキングを続けているのですが、そのときよく目にするのが無料の送迎バスがたくさん走っている光景です。スイミングスクールやスポーツクラブ、自動車学校もあれば私立幼稚園の豪華なこと。ほかにも大きな病院へ送ってくれるのもあります。

そのときに注目しているのは載っているお客さんの数です。時間帯によるのかもしれませんが、幼稚園は別として、大体が空っぽか一人か二人。そして思うことはいつも同じ。

「経営はだいじょうぶなのかな……」

って勝手な思い込みですみません。

きっとそれなりの時間帯では超満員なのでしょう。たまたま閑古鳥が鳴く時間帯と、どこかのオッサンが徘徊する時間が一致しているだけなんです。

では『いちむら』は?

なぜ『市村』ではないのか、『イチムラ』でもいいのに。

夢の中では平仮名で『いちむら』でした。不思議なのは『いちむら』と文字が出たのではありません。見知らぬ人から音声でそう伝達されたのですが、なぜか平仮名だと直感したのです。

確かに、漢字やカタカナで書くより平仮名で『いちむら』と書くほうが丸みがあって優しく感じられます。太めの丸ゴシック、しかも色は緑。これが自然と浮かんできます。

なぜこんなに具体的な情報が脳裏に浮かんでくるのでしょうか。この変な感覚はなんでしょう?

何かの記憶なのか。思い込みなのか……。

もしかすると、どこかでしょっちゅう目の当たりにしているのに思い出せないのかも。次のウォーキング時には注意して観察してみましょう。

不審者に見間違えられませんようーに……。

自分の名前が『いちむら』だったりして……。 ( ̄ω ̄;) あほや~

2022年 3月 12日(土)16.0℃(午前 9時40分)

音ネタ取材(その1)……

去年の 12月から制作に入っていた小学生の英会話アニメーションが次の段階に入りました。

制作工程はスタジオによってそれぞれ異なるでしょうが、こちらではチームのボス、プロデューサーが絵コンテを書き始めるところから始まり、

作画 → 3D背景制作 → アニメーション化 → 効果音制作 → アフレコ → 完成

となっていますが、アニメの絵はワタシには作れませんし、アフレコは声優さんのお仕事でこちらにはデータだけが送られてきます。

それ以外の工程が KEYOSSで行われていて、全部の指揮を執るのもプロデューサーです。

そのプロデューサーが描いた絵コンテ、この人はもと漫画家ですので下絵の作画からデータ化の指揮もしていますが、この絵コンテがひどい。本人曰く、

「アイデアは揮発性の高いモンや、いちいち丁寧に描いてたら消えてまうやろ」

「そりゃそうや。でもこの建物なに? ビル? 家? 鉄塔?」

ちなみにワタシも含めて全員関西人です。

そんな暗号めいた絵コンテをデザイン課の人が解読して、 AE に載せるためのきれいな絵にしてくれます。

その間、ワタシも使用される背景を 3D化していくのですが、背景を 3D化する利点はアングルが自由になるところです。

作画データは平面に描かれていますが、3D化した背景をそれに合わせるのがとても簡単。イメージに合わなくても描き直す必要なし、3Dですのでカメラの角度を変えるだけ。しかも超リアル。ただしあまりリアルにするのはご法度。アニメーションされる絵を殺してしまうので、なるべく目立たず、でもはっきり表現。そのへんはプロデューサーが心得ていますので、たいしたもんです。

たいしたもんと言えば。

この人は日曜日のゴールデンに放映される海の名前のついたアニメの背景をべた褒めしていました。あと六つ子のギャグアニメの輪郭の色も絶賛してましたが、いったいアニメのどこを見ているのでしょうね。

ところで、教科書に載る英会話のアニメーションですが、意外とストーリーが凝っていて、ドラマチックな流れになっています。教科書が持つイメージとは随分変わっていますので、紙でできた白黒の教科書しか知らない人には想像できないかもしれません。

まず紙ではありません。一台のタブレットです。それに全教科が詰まっており、ネット接続された詳細な動画とリンクしています。その一つとして英会話のアニメーションが採用されています。

学校によってはまだ本を使っているところもありますが、フルカラーなのは当然で、点在する QRコードが先ほどの動画とリンクされていて、教室の前に設置された大きなディスプレイに流れるわけです。

そんなこんな状況ですが、工程が次の段階【効果音】に入ったところまで来ました。

効果音……。

ワタシの過去をご存知の方なら説明の必要はないかもしれませんが、KEYOSSの原点は音作りなのです。いくつも作ってきたクソゲーの効果音もワタシのオリジナルです。音をゼロから作れる人が希少だということでチームのメンバーに混ぜてもらったぐらいです。

今回制作したのは 18本のアニメーション。いろいろなストーリーが展開しています。

物語に登場する学校の周辺には駅あり、踏切あり。それからバス停もありで、オシャレな街が広がりつつ、閑静な住宅街もある、いったいどんな立地やねんと突っ込みつつ。

物語の中では獣医さんが出てきたり、駅のホームに電車が止まるシーンがあるかと思えば、夏休みに行ったイルカのショーや、おじいちゃんちに遊びに行った田舎の景色を思い出すシーン。ファッションデザイナーがタクシーに乗って学校へ特別講師でやってくるオープニングなんかどんな音をハメたらええねん、と再び関西風の突っ込みを入れたりして頭を抱え込みます。

これらの効果音をこれから作っていかなければいけないのです。

もちろん SE も映像に合わせて作ります。

ところで SEと効果音って同じものではとお思いの方に、今話題にした【効果音】は環境音のことでして、つまり自然界で聞こえてくる鳥の鳴き声や、電車やバスが走る音などで、イメージに合わせて人工的に作った SEとは別物です。この手の音は実際に街へ出て録音してくるしか方法がありません。

もちろん物語と同じシチュエーションはまず無理ですので、音のパーツ(サウンドクリップ)を録音してきて、パソコンの中でそれらしく組み立てて映像に充てることになります。

さあて。『いちむら』の謎を解きつつ、街を練り歩くとしますか。

変なオッサンがマイクを握って街をうろつきますが、それは徘徊ではありませんので通報しないでください。これはあくまでも取材です。

さっそく電車録りに駅へ行きましょう。

しょっ引かれて、交番の音が録れるかも……。 ( ̄ω ̄;)

2022年 3月 13日(日)18.0℃(午前 7時40分)

音ネタ取材(その2)……

今回必要な環境音は、『飛行機が飛んでいく』『バスが停車』『タクシーが止まる』『電車が駅に到着』『踏切を通過する電車』それ以外にも『子供の歓声』『都会の雑踏』『閑静な住宅街』などです。

最後のは抽象的で音で表現するにはどうしたらいいのか悩ませられます。だいたい閑静の意味は音がしない静かな様子です。音のしないありさまを録音するって……どうするの?

とにかく取材に出かけました。

都会での生録の難しさは目的の音以外の雑音が一緒に録音されてしまうことで、それを逃れるにはその音だけになるときをひたすら待つか、何度も録って消し去るタイミングを測ることです。魚釣りと似ているもしれません。

そういう意味では、今回の録音は魚に逃げられ続けた感じです。

まず『バスの停車』シーンを録ろうと近くのバス停へ。しかし待てど暮らせどバスは来ない。対面にある逆方向のバス停にはさっきから何台も停車しているのにです。しびれを切らして対面のバス停に移動。別にバスに乗ってどこかへ行くのではないので、どちらでもいいのですが、対面のバス停に到着した途端、今までいたバス停にバスが到着。それを横からすがめつつ舌打ちをしたって後の祭り。逃がした魚は大きいのです。

そして今度はこっちのバス停が閑古鳥状態。

「遊ばれとるな~」と思いつつも 聡明なるワタシは 閃きました。

別にバス停でなくてもバスが止まる場所がある。ほらあそこの交差点。

そうです。大きな十字路にはたくさんの車が信号待ちのために停車していました。その後方にだってバスが順番待ちを。

「な~んだ。交差点に立っていたらバスのほうから止まってくれるじゃないか」

録音マイクを向けること数分。青信号になった交差点から車の列が消えました。

まあ、こんなのは計算済み。次に赤になればまた順番に車が止まる。

何度赤信号を待ったことでしょう。確かに クルマは止まってくれるのですが、

「……なんでこっちはバスが来ない」

どういうわけか反対の車線では数台のバスが通過して行ったのに、こっちの車線ではバスが来ない。それよりも大型バイクの腹に響くような轟音がレベルメーターを揺らすのが恨めしい。ま、この音もいつかは使うときが来るでしょうけど。

しかも。たまにバスが来ても列の後ろのほうで、青信号になれば目の前を通過して行くだけです。

「む~。やっぱ遊ばれとるな~」とつぶやきつつ、またまた閃きました。

「駅に行けばバスステーションがある。あそこならバスが入れ食のはず」

すたこら交差点を後に駅まで十数分、遠くにバスステーションが見えてきました。

「おおぉ。バスの大群が渦を巻いとる~♪」

我が町にある私鉄の駅は急行すら止まらない小さな駅ですが、都会まで数駅という立地条件から人口が多く、駅の南側と北側には比較的大きなバスステーションがあります。そこでは常時バスが列をなしているのが当たり前の景色でした。

最初から駅に行っていたらよかったと安堵する間もなく、駅へ向って進める歩の速度が高まっていくには理由があります。さっきから妙な気配が漂うのです。

まるで近づく釣り人に気づいた川魚のように、バスが一台、二台と旅立って行くではありませんか。そして駅に到着したワタシの視界に広がるのは、誰もいなくなったバス停の光景だけでした。

完全に遊ばれていることに気づいた(いまごろ気づいたんか~い)ワタシは、このあと一駅先にある大規模バスステーションへと、電車に乗って無事目的の録音を果たして帰ってきたのですが、気になる方はでき上った映像をご覧ください。

1年先の教材ですが……それが何か?

ちなみに『閑静な住宅街』は、公園で遊ぶ子供たちの声と鳥の鳴き声、風になびく草木の音を遠方から聞こえてくるようにレベルを絞ってミキシング、それに飛行機が遥か上空を飛ぶ音も混ぜて完了とさせていただきました。

『いちむら』の謎はまだ解けぬのぢゃ…… ( ̄◇ ̄)

2022年 4月 5日(火)18.0℃(午前 7時50分)

発売されたシアタービートのいで立ちは……

以前ご紹介させていただきました、シアタービートが発売になり、商品のモニターをやらないかとオファーがありましたので、引き受けてみました。

シアタービート(Theater Beat)は、Sound J Lavo(サウンド・ジェー・ラボ)さんが開発したニアフィールドスピーカーシステムと呼ばれるもので、狭域音響装置と呼べばいいのでしょうか、早い話が机とか棚の上にちょこんと置けて場所を取らない、二対のスピーカーとアンプがセットになった物です。大型の音響設備のように大音量で迫力を求めるのではなく、パーソナルな空間内だけでオーディオを楽しもうという近所迷惑になりにくいシステムです。

なりにくいと書いた理由ですが、ここを強調させてください。

いくら狭域音響だといっても、ヘッドフォンとは違い、少しは距離を空けて聴くものです。それゆえ音量を大きくしすぎると関係のない場所にまで音が広がります。実際、パソコン(以後 PC)で ダンス系 の音楽を流して、音を肌に感じるほどまで音量を上げますと、廊下を挟んだ隣の部屋まで ベースドラム の音が伝わりました。しかしテレビを見るときほどに下げてもじゅうぶんに楽しめて隣にまで音が伝わりませんでした。

音の感じ方は個人によってバラつきがありますから一概にこうだと決められませんが、個人的な意見を述べさせていただきますと、シアタービートはヘッドフォンより はるかに小さな音量 でも大きくクリアーな音で再生してくれます。もちろん大音量にするほどに迫力が増すのは大型のシステムと同じでありながら、この小さなシアタービートがそれに対しても引けを取らないのは驚きです。

さて、この状況をどうか考えるかです。一軒家と集合住宅ではあきらかに条件が異なりますので、近所迷惑にならないとは言い切れず、なりにくいと解釈したほうがいいのかもしれません。

前置きが長くなりましたが、箱を開梱する場面まで話を戻します。

開梱して最初に感じたのが……。

「ちっせェ~」

いや、

「可愛ぃ~」でした。

プロモーションビデオを作るときに一度拝見させていただいていますが、改めて製品になった状態をユーザーの立場になって観察すると、本当に小さくて可愛らしいスピーカーでした。

前回はこの小さなスピーカーが持つ驚きの能力を目の当たり(耳に)にして唖然となったのですが、その詳細はこちらをご覧いただくとして、今回は正真正銘の商品として再会したわけです。

以前制作した 3D映像と比較してほぼ同じ出来具合だったことに、おかしな安堵をしつつ――何しろ 3Dモデリングは写真と寸法図だけを見て作りましたので――今日はじっくり拝見です。

写真に写っているヘッドフォンやマウスの大きさと比較していただくとお分かりのように、スピーカーは片手に載るサイズで、筐体の高さは 14cmほどです。本箱の端と端に置いても邪魔にならない角の取れた優しいイメージのシェイプは、黒と木目の二種が用意されており、部屋のインテリアとしても活かせると思います。

以前は木目調で 3D化しましたので、今回は黒にしてみました。仕事場が黒のラックで組まれていますから、きっと似合うでしょう。

スピーカーには黒色のカバーがついてコーン紙の保護をしていますが、簡単に取り外せますので、その素顔をさらけ出して音響製品であることをアピールすることもできます。またこのカバーの四隅には磁石が付いていて脱着を磁力で行うために、ネジを外してとか、脱着レバーを操作してとかの手間は必要ありません。爪でひっかければダイレクトに外れます。意外と磁力があって装着するときは自ら吸い付くようにパチンと貼りつきます。この力が結構強くて、音圧により勝手に落ちたりすることはまずないと思われます。それほどしっかりと吸い付いています。

では、いよいよアンプです。

オーディオ製品のかなめと言えば、スピーカーかアンプ、どちらだ? と問われれば、『スピーカー』と言う人もいれば『アンプ』だと主張する人もいると思います。実際は『両方』が正解かもしれません。それほどアンプにも興味がわきます。

アンプはタブレットスタンドに背負われた格好で取り付けられており、スタンドはがっしりとした肉厚のスチール製で頑強なつくり、さらに折曲がる稼働部も必要以上に力強くて、畳まれた状態から立てるときに、意外と硬く感じるかもしれませんが、これは大型のタブレットを載せてもびくともしない設計になっているからだと思われます。その背に載せられたアンプの荷重などみじんも感じさせない心強さが、黒という色とマッチしてなんとも頼もしいです。

アンプの形状は、試作機よりいくぶん角を強調させる仕様になったようですが、パーツの配置はそのままです。最上面に左から、電源 LED、入力端子、電源ボタン。反対の底になる部分に電源端子、底上面にスピーカー出力が二対取り付けられています。

入力端子を電源や出力端子から最大限引き離しているあたり、開発者の細やかな配慮がうかがえます。きっと妙な電磁干渉や輻射波の洗礼を受けてきた方が設計したのではないかなと、勝手に想像してしまいました。何しろパワーを切った後に電源 LEDがいつまでも灯っているあたり、ノイズを極限にまで減らし、かつ瞬間的な大音量にも対応させたいと願うがために容量の大きいコンデンサが電源ユニットに使用されている様子も察して取れました。

ところで概略仕様書を見ますと、電源ユニットはスイッチング方式になっています。スイッチング電源といえば、昔はアンプにノイズが干渉してきたのですが、シアタービートが音量最大でも無音なのは内蔵されたデジタルアンプの実力なのでしょうか。畑違いのワタシには判断できませんでした。それよりも、電源ボタンの押し具合が軽くてクリック感もあって心地よいですね。ただ、入力ケーブルをスマホやタブレットに差し込む前に電源を入れるのはよした方がいいです。入力端子に触れるとブーンという大きな音が出ますから注意してください。

次回は音域と音像のテストを製品版で試したのですが、その際、ワタシが効果音作りをするときの相棒としてヘッドフォンを愛用する理由はなぜか、そしてスピーカーと何が違うのかを再認識できました。

「今頃気づいたんかい」と叱られそうな気配を感じつつ、ひとまず持ち越しです。

なるほどそうだったのか……。 ( ̄ω ̄;) 何年やってんねん

2022年 4月 6日(水)19.5℃(午前 7時40分)

シアタービートから学ぶ……

昨日の続きです……。

試作機で行った音域テストを製品版でも行ってみました。違いがあったら問題ですが、先にお伝えします。試作機と相違なくクリアーで透明感のある音でした。ご安心ください。

大仰に音域テストと書きましたがそんなにたいそうなことではなく、耳で聞こえる限界の波長を探ろうというものです。ようするにどこまでの周波数の音をスピーカーが再生できて、かつ個人の耳でそれがちゃんと聴こえるかを試したもので、人によってまちまちです。ワタシの耳では 20Hzから 14.5KHzが限界のようで、人によっては 11.5KHzで白旗をあげています。そんな状況ですので参考程度にお考え下さい。

テストトーンは、Adobe Auditionが出す 98%にノーマライズされた 1Hzから 20KHzにスイープする正弦波(サイン波)の音です。これを愛用している某メーカーのスタジオモニターヘッドフォンとシアタービートへ交互に流し込み、どの周波数まで聞こえるかを自分の耳で確かめようという、何とも頼りなさげなモノです。ちなみに前回はパソコン専用のスピーカーも比較の対象にしていましたが、同じスピーカーシステムでありながらシアタービートと比べものにならいほど性能が悪かったことを白日の下(もと)に晒(さら)してしまい、嫌気がさしましたので今回は除外しました。余談ですがこのパソコンスピーカーでもいい音だと長年思っていた自分が情けないです。

1Hzでもアンプは反応してスピーカーのコーン紙を前後にゆっくりと動かします。それは脈拍みたいに手首を下から圧しあげる血管にも似た動きです。音は出ていませんがヘッドフォンも同様の動きをしているかもしれません。

やがて周波数が上がっていき、15Hzにもなると音が出始めます。しかし実際の音ではなくコーン紙や振動パーツがこすれる音みたいにも聞こえます。本当に聞こえだすのは 20Hzほどからです。「ボォー」と聴こえます。

100Hzを超えるあたりから音はさらに大きく聞こえ、スピーカーからは空気の鳴動のような波動を感じますが、ヘッドフォンでは音しか聴こえません。これがスピーカーが持つ特性で、音だけを伝えるヘッドフォンでは真似ができないところです。

150Hzから 200Hzになるとスピーカーが暴れだしましたので音量を下げました。下げる直前までは PCの音量は 最大値の半分、50です。普段仕事中は世間から離脱してトランス状態にするために、テンポのいいアニソンを音量 20ほどで聞いて作業しています。のってくるとキーボードの打ちこみが倍速になりますが、電話が真横で鳴っていても気が付かないほどです。よくプロデューサーに「電話に出んかい!」と叱られるのはこれが原因でございます。はい。どもすみません。

300Hzから 5KHzまでの音はスピーカーもヘッドフォンも出て当然で、もちろん聴こえますから省略です。

8KHzにもなると耳を刺すような音になり、徐々に聞こえにくくなります。そうなると今度は音量を上げていきます。もしかして音量を上げ下げするのはルール違反かもしれませんが、自分の耳で聞こえる音をどこまで出しているかを探るのですから、これで良しとしています。実際ヘッドフォンも追従してきていますから問題ないと思います。

やがて左耳は 12KHzぐらいで機能を失いつつ変化していきます。右耳は聴こえていますが、音量を 最大値の 100まで上げても左耳は無音でした。あわせて最大音量でブーンというハム音やノイズが皆無というのも、デジタル音源のなせる業でしょうか。それともシアタービートのデジタルアンプの性能がいいからでしょうか。あの戦力外通告を受けたパソコンスピーカーでは 8KHzでハム音が出始め、それ以降周波数を上げていくとハム音に消されて肝心の音が聞こえなくなるという情けなさでした。

シアタービートも 12KHzを大きく超えるあたりから何らかの干渉をアンプが受けているようで、目的の音以外に「キューン」という小さな音が右スピーカーから漏れ出します。これはそろそろ限界に近づいてきた証なのかもしれませんが、音量を 30まで下げると消えましたでこのまま続行です。

ヘッドフォンからは本来の音以外の雑音は聴こえてきませんが極端に小さくなりました。

13KHzからは右耳だけが頼りです。でもシアタービートは音量 30で干渉音は消え、目的の音がまだはっきり聴こえています。ヘッドフォンも集中して聴けばかろうじて鳴っているのが分かります。

14KHzになるとヘッドフォンはもう鳴っているんだか鳴っていないんだか、テストトーンを切ると何となく開放感が伝わりますので何かを感じているのでしょうが、シアタービートはまだちゃんと感じます。そう、ここまでくると聴こえるではなくて、『感じる』になりました。調べてみるとこれが 人間の不思議 なところ。耳で聴こえないような高音は頭蓋骨で聴いているらしいです。あとで知ってびっくり。だから感じると表現したのはあながち間違っていなかったようでした。

14.5KHzに到達するまでにヘッドフォンはリタイヤ。何も感じませんでした。しかしシアタービートはまだ感じます。

15KHzでもまだなにかを感じますが、鼓膜は無反応だと悟りましたので、ここで中止です。結果を 15KHzとさせていただきました。

テストトーンでは周波数しか探れませんから、音がピュアに聴こえるクラッシックと、 ノリノリのシンセとビートがきいたドラムが売りのアニソントランス系 で比較してみました。

結果は……。

良質なヘッドフォンを使用しますと、音質に関しては大差なくどちらもきれいに聴こえます。ですが、なぜかシアタービートのほうが音が鮮明なのですね。低音もぼんやりしておらず、締まった歯切れの良さと力強さを感じました。

テストトーンではなく音楽になると違和感を感じるのは何か。この差がなんだか解らないのです。

この答えをネットで見つけて納得しました。肝心なことを忘れていたのです。

シアタービートの方が低域の音が力強く感じるのは、実際に目の前の空気を震わせて鼓膜でなく、耳周辺(耳たぶも)、さらには肌にまで伝えるからです。これがヘッドフォンとスピーカーの決定的な違いで、それが臨場感だと示されていました。

そのために重要なのが音像定位だそうです。かみくだいて説明しますとので、映画や楽器演奏の再生で重要なのは、音質や音域以外に音像と呼ばれる音が現す位置や姿を再現できることも必要不可欠な要素だというのです。

耳に直接音を送るヘッドフォンは、この空間的表現ができないためスピーカーシステムと比べて不利だそうです。つまり右のスピーカーから出た音が左の耳から入ってくるような状況はヘッドフォンでは不可能だからです。ヘッドフォンはあくまでも右から出た音は右の耳にしか届かないからだと理由を挙げていました。

この事実を知って胸のつかえがとれた気分です。テストトーンを聴いたときとクラッシックを聴いたときとに覚えたシアタービートとヘッドフォンでの違和感は音像定位の違いだったのですね。

ようするに、テストトーンは左右の音に分かれてはいますが、位相も同じで音量も同じですから、ヘッドフォン、スピーカーどちらで聴いても音像が定まらないモヤモヤした音でした。代わって、はっきりと違いが出たのが楽器の位置が正しく録音されているクラッシックでした。もちろんそれを忠実に再現したのはシアタービートです。

ヘッドフォンで音像定位をしっかり作れるのはバイノーラル録音です。何十年も昔の話ですが、 ダミーヘッドマイク をもって町を練り歩き変人扱いされたことを思い出しました。すっかり忘れていましたね。

理由を知ってから改めて『ラ・カンパネッラ(鐘)~ヴァイオリン協奏曲第2番ロ短調』を聴き比べてみますと、今度ははっきりしました。

ヘッドフォンで同じ音源を聴くと頭の中をセンターにして左右に広がるだけで、前後の距離感がほとんど無いペタンとした平面でした。しかしシアタービートで聴くと、スピーカーとスピーカーの何も無い空間からバイオリンの音が聞こえてきます。まるでそこに奏者がいるみたいに。そしてピアノはそのわずかに左から聴こえてきます。要約しますとヘッドフォンの音は 頭の中に広がり 、スピーカーは 顔の前で広がります 。この前で広がるというのが立体的に感じる原因だと思います。静かに流れていたメロディーが、フルオーケストラに広がったときの空間的な拡張効果には鳥肌が立ってしまいます。ここまでしっかりと音像を作ってくれるのも、シアタービートが音そのものを忠実にかつクリアーに再現してくれているからでしょう。

シアタービートの音像定位の良さはハイビジョンテレビに接続して聴いてみてもわかります。最近のテレビは音がいいので、音質そのものはそれほど変化を感じませんが、なにか違和感を覚えるはずです。低音域がよく伝わってきて音が広がったように聞こえます。これは、ぼやけていた音像がシャープになって音を目で追いかけることができるようになったからだと考えています。役者さんの存在が鮮明になったように感じたのはワタシだけでしょうか。

これで得心しました。

これまで音色や音の効果ばかりを考えて SE を作っており、音像に関してはおろそかにしていたために、すっかりヘッドフォン一辺倒になっていたことをこの小さなスピーカーシステムが目覚めさせてくれたような気がします。

さらにはヘッドフォンの役割も再認識できました。音像に関しては太刀打ちできませんが、針の先みたいな微妙な音の違いに集中できて、思考をめぐらすように聴き分けられるのはヘッドフォンだからです。効果音制作などの微細な音のチェックはこれに限ります。そして完成した音源はシアタービートで聴くべきだと、 個人的にこっそり 宣言させていただきます。

シアタービートの音を直接聴いてみたい方は渋谷の b8taにショールームがありますから、お近くなら出かけてみてはいかがでしょう。

商品について詳しくはホームページから。

ネットショップは カラーミーとベースの 2か所にあります。

2022年 4月 8日(金)20.5℃(午前 8時56分)

世間は春……

このあいだプロデューサーと打ち合わせをするために、久しぶりに駅まで出かけたら桜が満開でびっくりしました。

長いあいだ缶詰状態で仕事をしてたとはいえ、サクラが咲いたことすら気づかないなんて、これはちょっとまずいかもと思い、天気もいいのでようやく意識を外に向けることにしました。

つい最近まで近くの土手は枯れ果てた荒涼たる景色でしたが、気づくとツクシもそろそろ終わり、白や黄色のチョウチョが乱舞する季節です。

そうなると気になるのは草むらの中。『止まったら死ぬのだ病』患者はじっとしていることができません。ツクシの次は野蒜(ノビル)です。ワタシ的には『ネビロ』と呼んでいます。

何かというと、山菜の一種で、ほぼニラとラッキョウの中間みたいな植物です。日当たりのいい土手や田んぼのあぜ道に群生しているので知っている人も多いと思います。近所の土手にもいくらでも生えているのですが、ほとんどの人が採らないために伸び放題になっています。ツクシを採っている人は見かけるのですが、野蒜を採っている人はあまり見かけません。個人的にはツクシより野蒜のほうが美味しいと思います。

天気のいい日にウォーキングがてら、野蒜の群生場所を記録した脳内マップを更新しながら、春になったら採りに行くぞと思いつつもなかなか実行しないのは、誰も採らないため、そこら中に生えてしまった野蒜は希少的な価値がどんどん下がってしまったわけです。

それに加えて地面が固く素手で力任せに抜くとちぎれてしまうのも、採る人が少ない理由の一つかもしれません。以前住んでいた土地では田んぼのあぜ道に生えていましたので、簡単に抜くことができて、よく採りに行きました。

今日もそんな気分でてくてく土手を歩いていると、いくつかの群生地が目に留まりました。

ところで、普通の雑草と野蒜の見極めですが、まず、雑草は濃い緑ですが、野蒜は色が鮮やかな黄緑。次に雑草は厚みのない平たい葉なのに対して野蒜はネギと同じように肉厚のしゅっと伸びた葉です。そして決定的なのはその匂い。まるでニラ、あるいはネギ、ラッキョウ、そんな香りが漂います。

蕨(ワラビ)も慣れると草の中で光って見えてきますが、野蒜も同じで、雑草の中に埋もれていても光り輝いて見えますので遠くからでも解ります。

ところでなんでそんなに詳しいのかと思われる方にご説明します。

何度も書いているのですが、いまでこそインドアの王者みたいなことをほざいていますが、皆さんが普通に使っている、キャンパーだとかソロキャンプという言葉を 40年以上も前から使っていた人間だと自負しております。季節問わず常に山の中を闊歩してました。

その話はいずれ西宮文学全集でまとめたいと思っていますが、今は多忙すぎて手が出せずです。すみません。

話がそれました。戻します……。

パソコンのディスプレイを見る目とは異なる眼力で見つけた野蒜の群生地で足を止め、なんとなく太そうなヤツの根元を持って引き抜こうと力をかけましたがびくともしません。さらに力を加えると引きちぎれて無駄になりますので途中で断念。今度スコップを持ってこよう、と思い立ちあがります。いつもこのパターンで季節が過ぎてしまうのですが、今日は違いました。

そこから 1キロほど上流へ。土手ではなく河原のほうへ目を向けると、濃い緑の中にひときわ大きな黄緑色の草むら。もしあれが野蒜だとしたら、ここらで見るものより数倍大きいぞ、と。小躍りする衝動を抑えつつ河原に広がる雑草地帯を前進。夏は背丈を大きく超える草に覆われていて、人が入り込めない河原には道なんてなくて足元が超不安定です。冬から春までの短い期間だけ侵入が許される、そんな空間が広がっていました。

「太っと!」

思わずもれた独り言。

ピンボケですみませんが、太さは親指ほどもあり、立派なネギともいえる野蒜でした。

河原なので、土手とは違ってたくさんの枯草の堆肥に植わっていためとても土が柔らかくて素手で何本も抜けました。

土がついているので川で軽く洗います。

土手に生えている野蒜なら指の爪ほどの球根=鱗茎(りんけい)がついていますが、ここらは土地が肥えているのでしょう、小さな玉ねぎほどの大きさでした。

帰って来てもう一度水洗い。泥のついた皮をはぎましたのでだいぶ小振りになっていますが、茎なんかは何度見てもネギにしか見えない貫禄のあるお姿です。

本来なら酢味噌和えが似合うのですが、何しろ太くて大きいので硬い可能性がありましたので、少し変わったところで、根っこはから揚げにして、緑の柔らかい部分は朝のみそ汁の具材に利用しました。

食感と味ですが、茎はネギ、鱗茎はタマネギでした。柔らかくてほんのり甘くて、ポテトやシシトウのから揚げとあわせるといいかもしれません。

季節と言えば……。

ワラビ採りもいいのですが、思い出すのはやはりタラの芽。

お店に売っているのは芽の部分です。『タラの芽』なので当然ですが、本当に美味しいのは、この芽が吹いてひと葉、ふた葉が出たあたりを『ぽきっ』と折ってその場で天ぷら。

たまらないっすね。

あ~。タラの芽を採りに行きたくなってきた。

久しぶりに深山に潜り込みますか……。

あ? ダメ?

納期が迫ってきている?

はぁぁぁ……。 ( ̄ω ̄;)...仕事せーよ

2022年 4月11日(月)23℃(午前 7時56分)

へたくそな絵を立体にしたらどうなるか……

山菜の話の次にするのも心苦しいのですが、このとりとめのない無茶苦茶な内容で七変化するのが、ここのサイトの特徴でして……。

またまたデジタルな話に戻ります。

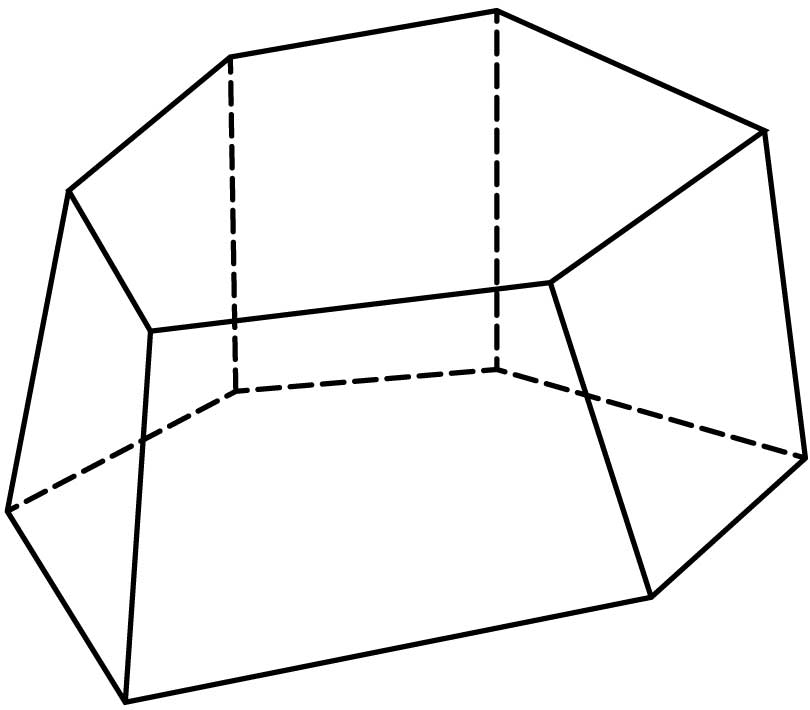

パースのついた 2Dの絵を強制的に 3Dにするという仕事がやってきました。簡単に説明しますと、アナモルフィック的な絵の解析から本物の 3D画像を作るモノです。

「よけいに解らんくなったゾ」

そうです。チーム全員が煙(けむ)を吐きました。

アナモルフィック(アナモフィック)の例をあげますと、実際は平面の物なのに、ある角度から見ると完璧な立体物に見える現象です。錯視とか歪像とか言われるモノです。

ただ今回のはその逆で、立体物に見える絵から本当の姿を作る試みです。試みと書かせていただいたのは、実物の図面(設計図)を見て作るのではなく、平面に描かれた絵だけを見て立体物を作るのですから、奥行きの情報がありません。つまり奥行きは想像にお任せでいいので、なるべくそれらしい形になればオーケーという超アバウトな仕様でした。

なにそれ……。

と吐息されたかもしれませんが、勘のいい方ならピンときたと思います。

各面が平たくて凸多面体なら何でもよし。問題はその辺、面、頂点の数であるというと……。

そうです。オイラーの多面体定理です。それに関するものでしたが、それをさらに推し進めて考えてみたのが、今回のアナモルフィックな絵から立体物を作る、という試みです。

具体的にやってみます。

まず立体を絵に描いた平面画像を準備します。

Adobe Illustrator(Ai)で描いたへたくそな立体図です。

パースが歪んでいるように見えるこの平面図と同じ立体物が実際にあったとしたら、どのような物が目の前に展開するのか、を探るものです。

素直に肉付けをしたらこうなりました。ここまでは Aiでも数分で完成です。

これが目の前に現れて、見る角度を変えていったらどうなるか。

こうなりました。

物体が変形しているように錯覚しますが、変化しているのは視点だけです。

興味のある方は【24】3Dショートショート その1 をご覧ください。

アナモルフィックの面白いところは、まともな絵に見えた瞬間でシャッターを切った写真(平面図)が実はとんでもない形のものだったよ、と種明かしをするところですが、今回のはまともな絵になる下絵が陳腐すぎて、なんの感動も生みませんでした。

正面から見たときだけ『根性』という立体文字が浮き出る出るような置物を作れば土産物屋さんで売れるかも……。

時代が昭和で止まっとるな……。 ( ̄ω ̄;) アホヤ~

2022年 4月18日(月)21℃(午前 7時49分)

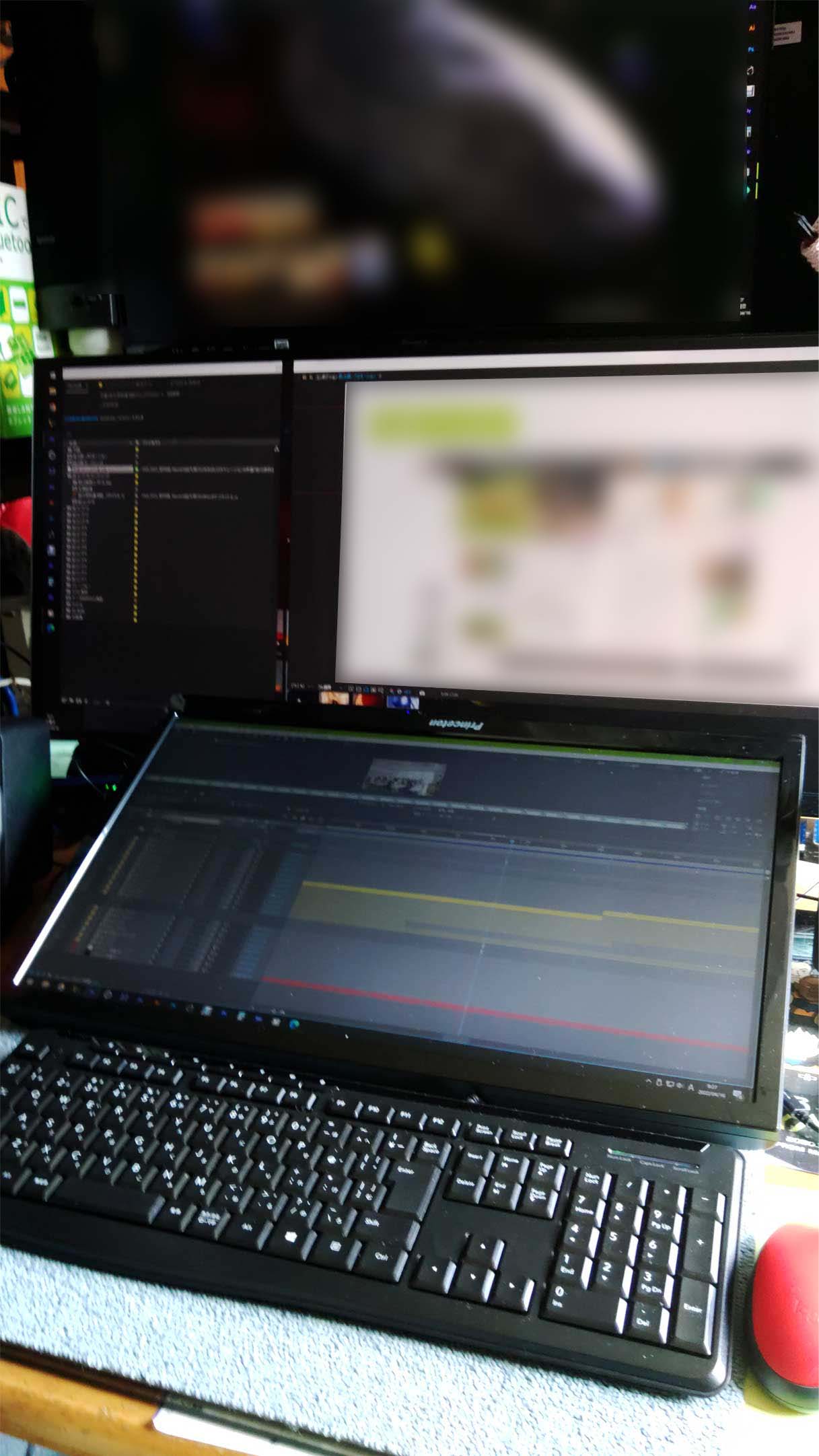

作業スタイルを変えてみました……(横倒しディスプレイの薦め)

最近目の疲れがひどく、夜になると目の奥が痛くなるほどです。これはヤバい症状かも、とビビりだすお年頃ですので、対策案をひねり出していました。

どうするか……。

パソコンから離れるのが手っ取り早いのですが、そうするとゴハンを食べる手段をなくします。箸と茶碗だけでは生きていけないのです。

作業時間は減らさず目が疲れないようにするには……。

作業以外のときは目をつむる。

トイレや入浴時間は極力目を使わず閉じておく。無駄にテレビを見ないでさっさと寝る。

こんなのはとっくにやっています。

「やっとんのかい!」

ウォーキングの最中でも一直線で障害物のない土手の上なんかでは目をつむって歩いてやろうかしらとさえ思っている次第です。

とまあ、いろいろ考えていたら、最近気づきました。

仕事場では 3台のディスプレイを使って作業をしているのですが、そのうちの1台がプロデューサーとリモートでつながっています。

早い話が作業中の画面を共有しつつ仕事を進めようというものです。これは思ったよりも好評でして、作業が進むほどに制作方針と内容がズレてしまい、やり直しとか修正を受けるのがほとんどですが、このような方法で作業を進めると、ズレはじめる前に指示が飛んできますので、効率がとてもよくなります。

問題はその画面がメイン画面の上の段に置かれているため、いつの間にか上の段のディスプレイで作業するようになり、常に上目遣いで仕事をしてしまいがちです。これが疲れやすい原因だと突き止めました。

そこでディスプレイの大胆な配置替えをしてみました。

手元に置いたキーボードから上へ向かって反りあがるように3台のディスプレイを置いてみたのです。

キーボードから最上段まで一直線

いろいろと版権の問題になる画面が映ってますので少々見にくいですが、メインディスプレイの左横に置いてあったサブディスプレイをデスクの上に斜めに置き、そこを作業画面にしたのです。こうすると作業中の画面を上から覗き込むようになり、左右を見ることもなく上に視線を移動するだけで全体が見えますので、とても目が楽になります。そして 3Dアニメーションなどで置き場に困っていたタイムライン画面や描画作業をど真ん中に鎮座するメインディスプレイに映します。

プロデューサーとリモートでつながった画面にはこれまでどおり、新たなビューを作って、そこへ最新の状態をプレビューするようにしたところ、これが好結果。作業は下を向いて没頭できますし、拡大して大きく見たいときは正面。プロデューサーにはいつものように上の段のディスプレイを見てもらっています。

何か不都合が出るか、しばらくこれで仕事をしてみます。

前しか見ないって、競走馬の目かくしかっ……。 ( ̄▽ ̄;)!!ガーン

2022年 4月29日(金)23.5℃(午前 10時19分)

横倒しのディスプレイを使ってみて……

ディスプレイを横倒しにして、デスクの上に置く話を前回させてもらいましが、その状態で仕事を続けてきて 10日が過ぎました。

すこぶる調子がいいです。

下を向いて仕事ができますので、目も肩も楽でキーボードも打ち込みやすく感じます。

視点の移動が少なくなりましたので、目が疲れにくいのはもちろんですが、作業画面をグイっとのぞき込めますので大きく見えます。おかげでウィンドウズのディスプレイ設定を 100%に戻しても問題なく見られて、作業で使うソフトが妙に身近に感じます。以前の 175%設定がうそのようです。

いいことずくめなのですが、最大の欠点があります。照明を点けるとまともに反射して画面が見えなくなることです。

それなら陽が沈む前に仕事を終えれば、目の疲れもひどくならず理想的なのですが、朝活 20年でズレた生活周期は簡単にもとに戻せず、午前 4時に仕事開始が普通の身ですので、世間はまだ真っ暗。照明を点けないわけにはいかないので、点けると画面が見えない。この矛盾を解消するためにやった苦渋の選択は、デスクに LEDスタンドを置くこと。手元だけは明るく部屋は薄暗い、まるで受験生の勉強部屋みたいな状況で夜明けを待っています。

やっぱり昭和で止まっとるな……。 ( ̄ω ̄;) アホヤ~

2022年 4月30日(土)17℃(午前 6時25分)

エラーが止まらない……

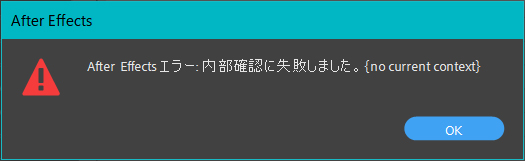

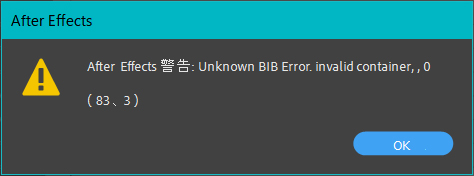

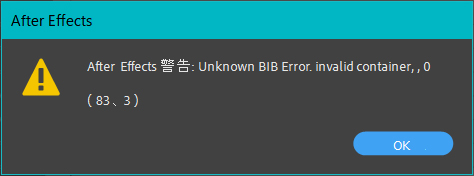

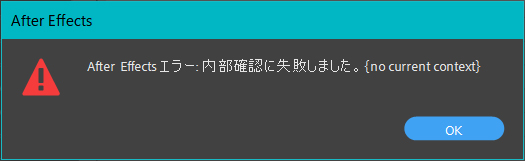

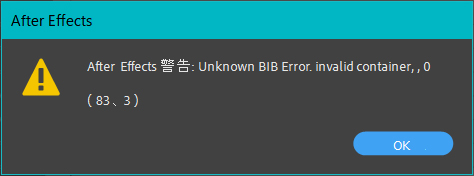

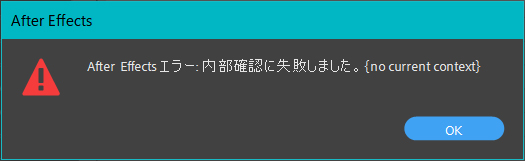

Error no current context, Unknown BIB Error.invalid container,,0(83,3) が出る

作業環境が改善したんだかしてないんだか、よくわからない状況で仕事をしていたつい先週のことです。身の毛のよだつ出来事に遭遇しました。

水曜日の朝。依頼されていたアニメーションによる製品紹介映像をクライアントさんにプレビューする日でした。4社協賛の製品ですので、金曜日の午後には 4社の担当さんが集まるそうです。それまでに昨夜の修正を行わなければいけないスケージュールでしたが、金曜日までまだ 2日もある 余裕のよっちゃん でした。

鼻歌交じりで AE(After Effects:映像編集ソフト)で作業していると、突然のエラーメッセージが。

ちなみに KEYOSSでのオーサリングソフト使用率は AEが60%、C4d_Lが25%、Ai(イラストレーター)が14%、Ps(フォトショップ)が1%ほどです。実写動画の編集があまりありませんので Pr(プレミア)はめったに使わなくなってしまいました。

このように使用率の大半を占める AEで見たことのないエラーが出ると、一瞬心臓が止まりそうになるのは経験者の方ならお分かりいただけると思います。

ひとまず、応急的処置として『映像キャッシュ』の削除を行いました。もちろん RAMからキャッシュディスクまですべてを掃除。で、作業再開。

しばらくすると、

ぬあんだこれ?

とりあえず『OK』を押し、ふたたび再生すると、またもや同じエラー。

今度は数回『OK』を押さないと消えない状況に。

プレビューのキャッシュを捨てて、映像内の別の場所で再生をしても、初めは問題なく再生されるのですが、途中から、またこれ。

オーマイガっ!?

キャッシュを捨てると動くのですが、エラーが出た場所とは違うところを再生中にもかかわらず。同じエラーが連発。

「こういうときは、あれだ」

そうです、あれです。

AE遣いの人々が信じてやまない、環境設定ファイルの初期化です。これを実行すれば大体の不具合は直るという、万能薬みたいなものです。

パソコンを再起動してから、処置を施して作業開始。

そして、エラーが出たあたりに再生バーを移動させてから再生。

問題なくその場所を通過。ホッと胸をなでおろしつつ、

「やっぱ万能薬はよく効くね~」などとつぶやいていいる矢先。

お~の~

そして、ふたたび、このエラーの連発。

死んだね……。

はい。死にました。

あ、いや。まだ死にません。こちらにはもう一つの救世主様がいます。

もう一台のパソコンに作業フォルダを移動させて、とにかくこの数日はそっちで乗り切ろう。

この考えは、エラーを出す原因はついこの間実行した、AEのバージョンアップで何らかの不具合が起きたのだと推測したからです。

なぜなら、After Effects 2022(以降 AE2022)にバージョンアップした直後の AEは C4d Lのファイルをメディアエンコーダーに接続した後ハングアップするという、結構痛いバグがあって、しばらくバージョンを落として使用していた経緯があります。

もう一台のパソコンは一代旧式で、グラフィックカードが GTX-1080、RAM32GBですが、まだまだ現役で仕事ができます。ただ 3Dのレンダリングを考えると少々力不足です。

作業フォルダをこっちに移動、作業開始。

無事に進行し、一旦エンコードして、プロデューサーからもオーケーが入って一段落。

次の作業に入ったところで、

ガビィ~~ン

これで決定しました。原因はパソコンではなく、作業データのほうです。

まるで死刑宣告を喰らったようです。

金曜日まで残り二日。ここまでひと月掛かったものを最初から作り直すのはもはや不可能。

昨夜までのバックアップがありますので、今日一日をやり直せばいいだけだと気を取り直し。とりあえず原因を探ることに。

どこかにエラーとなる原因があるはずです。だいたいにおいてバグの原因はくだらないことが多いもので、バグを見つけてン十年。こういうときはパニックにならずに落ち着いて、理論的に頭を働かせればいいのです。

経緯をこれ以上説明しますと長くなりますので、ここからは結果だけを記載します。

エラーが出る場所が不定のように思えたのは、前回エラーが出た場所なのに、次にやるとエラーが出なくなったりするからです。エラーを出しているのはコンポジション(動かす画像のパーツが組まれたもの)ではないのか? ならなんだろ?

という混乱を招く結果になりました。

しかしエラーを出すコンポジションを見つけてから、この理由が理解できました。再生バーが通過したコンポジションではなくて、 RAMプレビューが進んでいった先にあるコンポジションにエラーがあったからでした。

AEの作業画面には再生バーが通過する場所が映し出されるため、そのあたりばかりを探ってしまいますが、RAMプレビューはもっと先に延びています。しかもキャッシュを消すとしばらくエラーが出なくなるのも同じ理由で、RAMプレビューが再生バーの位置から始まるために、しばらくエラーが出なかったのです。

エラーを出すコンポジションをどうやって見つけたか。

これはプログラムのデバッグと同じで、いっぺんに複数の処理を動かさずに、一つずつ調べていくという基本に戻って、レイヤーパネルの表示ボタンをすべて非表示にしてから、一つずつオンにして調べます。表示にした途端エラーが出たら、そのコンポジションにエラーが含まれていますので、その下の階層に入り、再び同じことを繰り返していくと、最終的にあるフッテージに行き着きました。

それは一つの Aiデータでした。プロジェクトパネルを開くと、その Aiデータだけがプレビューされずに透明状態になっています。しかしデータとのリンク切れの警告も出ていないし、画像のサイズだって正しく表示されていますので、まるで存在しているようですが、画面は真っ黒のままです。

そこで、その Aiデータをもう一度『フッテージの置き換え』で上書きしたところ、エラーが止まりました。

エラーを出していたフッテージは全部で 3つありました。すべてを元のデータで書き換えてからはエラーが出なくなりました。

制作中の映像は、デザイナーさんが描いた大量の Aiデータとリンクをしていますので、リンク切れは致命的ですが、リンクの場所までのパスさえつないでやれば不具合は解消されるのがいつものことです。しかし、今回のエラーは、リンク切れを起こしたのではなく、何らかの原因で、リンク先のパスは存在するのに、他の重要なデータが消えてしまったのだと推測されます。だから"no current context(コンテキストがありません)"、だから

"invalid container(無効な容器)"と出ていたわけでした。

ではなぜ、リンク先を示すデータはあるのに中身が消えてしまったのか。これに関しては原因は不明ですが、AE2022を使っていると、いまでも何かの拍子にこのエラーが出ます。ただ対処の仕方が解りましたので、エラー元のフッテージを見つけて、つぶれたデータをよみがえらせると直ります。

どちらにしても、こんな爆弾ソフトは使えませんので、今は AE2021で作業をしています。AE2021ではこのエラーが出たことがありません。

もし不運にも遭遇してしまった方は、お試しください。復帰をお祈り申し上げます。

ほかにもトラブル対策案をまとめてあります。こちらもよろしければご覧ください。 AE_TroubleShooting.html

とても心臓に悪いのです……。 ( ̄ヘ ̄;)

【補足】

環境設定→メディア&ディスクキャッシュ→データーベースとキャッシュをクリーン にある、クリーンボタンを押しましたが、やはりエラーが時々出ます。リンクが消えるフッテージに規則はなく、どれが消えるかは今のところランダムです。

解っているのは、

・AE2022で作業していると発生します。

・AEの再起動でリンクが戻ることもありますが、最悪はパソコンの再起動でも戻らないときがあります。

その時は、エラーが出たフッテージを探して、『フッテージの置き換え』で上書きするしかないです。

何が原因でそうなるのか、AE2022のバグなのかは現在調査中です。

2022_04_30_am10現在。

下記の設定を行ってから今のところエラーが出ていません

環境設定→プレビュー→アイドル時にフレームをキャッシュ→キャッシュフレーム を『現在の時間から』に。

環境設定→メモリとパフォーマンス→パフォーマンス→マルチフレームレンダリングを有効にする のチェックを外す。

2022年 5月 2日(月)22.5℃(午後 12時55分)

球体鏡の内部へ……

ずいぶん前の話になりますが、江戸川乱歩の短編小説にも出てくる球体の内部が鏡になった入れ物に入って明かりをつけたらどんな世界が待っているか。という話を実際に再現したテレビ番組を見たことがあります。

うすら覚えの記憶ですみませんが、入った人の立体映像が反対になって浮かんでいるはずだということで実験が進められていくのです。でも球体の鏡が完全でなく、なんとなくそれらしいのが映った……で終わっていたような気がします。

昔から鏡は特別な意味を含んだ物で、映しだされたモノは左右が反対になっているのはご存じのとおり。中でも合わせ鏡の奇妙さは、物理的な説明とは違った神秘性を帯びた何かを感じます。無限に続く自分の姿の奥深くにもしかしたら違うものが映っているのではないかとか、最も奥の顔が死ぬときの顔だとか。午前 0時に合わせ鏡をすると悪魔が通過するとか。いろいろと語られているのは身近で見ることができる不思議な現象だからでしょう。

そんな鏡を球体にして空間を閉じ込めてしまうのです。光が入らなくなった内部は当然ですが真っ暗になります。なのでライト点けますが、その光はどう反射するのでしょう。そして鏡はそこに置いた物体をどう映し出すのか、360度ぐるり全面が合わせ鏡になるわけで、想像だにできないと思います。そしてそれを実際にやった番組があったのですが、記憶に残ったのは逆さになった立体鏡像が浮かんでいるという説明だけでした。

鏡を球体にするなんて、さすがに合わせ鏡のようにお手軽に実験はできませんね。

しかしです。しかーし! 進化したコンピュータグラフィックスはそれをいとも簡単に再現してくれるのです。

少々大げさになりました。すみません。

では、遠慮がちに小声で説明いたします。

C4d Lを使えば、鏡面の球体が簡単に作れます。もちろんその中にカメラをセッティングしてライトを照らすこともできます。すると中の映像をパソコンの画面に出してくれます。

どうですか?

見れますよ。お手軽にです。

ただーし!!

ここで急激に声の音量を上げさせてください。

C4d Lの物理シミュレーションが正しく機能しているのなら……。

と付け加えておきます。

あ、いや。正しいと思いますよ。これまで見てきた映像では目を見張るようなリアルな世界が繰り広げられていました。影の位置、濃さ。光の反射、拡散。まさに現実の世界のようでした。

だったら、球体鏡のシミュレーションだって完璧のはずです。

と何度も念を押すのは、奇妙な世界が映し出されたからです。ですので先に球体鏡内部の状況を説明させてください。そうでないと何がなんだかよくわからないものが映ります。見て理解するまでに時間が掛かるからです。

まず、内部に置くのはピラミッド型の物体です。それ以外は何もありません。カメラは球体鏡の外から中に飛び込みます。フタを開けることもなくそのまますり抜けます。これも現実の世界ではできない芸当です。

中に入るとピラミッド型の物体が球体鏡の中心でゆっくり反時計回りに回転しながら浮かんでいます。そういう状態だと素早く空間を認知してください。

その後、カメラは目の前に浮かぶ鏡像をいろんな角度から見ようと少し動いた後、ピラミッドの物体を球体鏡の底に下ろします。

たったこれだけの映像ですが、頭の中に疑問符がいっぱい出ると思います。それではどうぞ。

物体が球体鏡の中心にあるときはテレビのとおり、逆さになった立体の鏡像ができていますが、それ以外にまるで万華鏡みたいな世界が広がっているとは思ってもみませんでした。

そして球体の底に降りていくピラミッドを映し出す鏡像の不思議な姿から妖気を感じたのはワタシだけでしょうか。

本当にこう見えるのかどうかは、実際に大枚をはたいて球体鏡を作らないと実証できません。

たぶんこうなるだろうな、と参考までに、あるいは酒の席でのネタにどうぞお使いください。

ところが……。

「う~ん」

まだ信じられないのは、疑り深い性格がおちゃめなワタシです。

本当にあのように映し出されるのか?

さっきから疑念でいっぱいです。

ということで、急遽(きゅうきょ) C4d Lで合わせ鏡を作ってみました。興味がある方は【26】球体鏡の内部へ にお立ち寄りください。いろいろな鏡を作って実験しています。

2022年 5月 5日(木)26.5℃(午後 5時 1分)

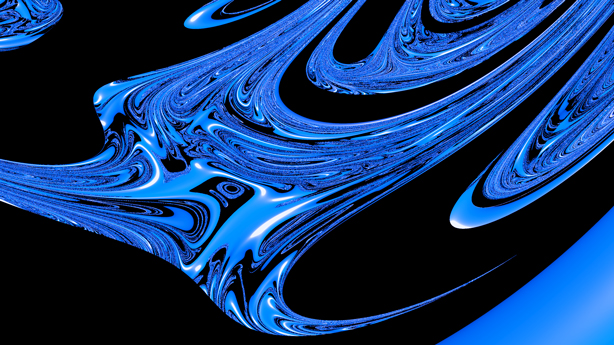

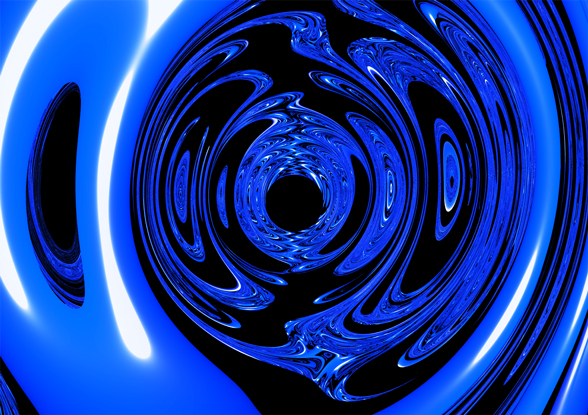

青い溶岩……

まるで青い溶岩のうねりのようなこの写真は、鏡遊びのなかで見つけた摩訶不思議な世界の一部分です。

全貌を明かすとこうなります。

まだなんだかわかりませんね。

この写真は円柱状の物体の内部を鏡張りにして、ヘビの蛇行みたいに横向きにうねらせた中に球体を置いて動かしたときの静止画です。実際に蛇行する円柱状の鏡を作ることはほぼ不可能かと思いますが、3DCGを使えばそれが可能になります。しかも鏡に映しているはずの肝心の球体が写真に映っていません。こんなのは現実にはあり得ないことですが、これも3DCGのなせる業です。

ここまで精細に見るためには写真の大きさを 11589×8186pxまで拡大しています。この映像をネットに載せるサイズまで圧縮して動画にしたのがこれ。

かなり重たいので、通信環境が良くない場所からご覧になるにはダウンロードしていただくか、画質は落ちますが YouTubeからご覧ください。

前半には球体の姿が出ていますが、途中から消してうごめく模様だけが見られるようにしてあります。

先に掲載した写真のように、緻密で精細な動画も不可能ではないのですが、そうするととてつもなく巨大なファイルになってしまい、ネットでの閲覧には向いていません。だいたいスタートから 20秒あたりのうねりの強さがギリギリ見られる範囲かなと感じています。

ほかにもいろいろネタを探して実験を続けています。詳しくは 【27】もしも鏡がうねったら をご覧ください。

2022年 6月18日(土)27.5℃(午前 9時13分)

またまた難儀な案件です……

前回の掲載からまたもや日にちが経過してしまいました。

だいたいにおいて、掲載が滞っているときは何かごそごそやっているときで、今回はピクスタさんへ 3D画像の投稿(素材番号:89732266:90665357 など)をするのにあれやこれや。はたまた教材用の動画作りが再開しててんやわんやで過ごしていました。

てんやわんやといえば。

またもや After Effects(以降AE)で不具合が出て、にっちもさっちもいかなくなり、少々あせったりもしていました。

どうも、最近の AEはワタシと相性が悪くてここんところ振り回され気味ですが。いかがなもんでしょ。

ちなみに、AEにインポートした画像のリンクが突然切れるという不具合は、AEのバージョンを 22.4にあげてから発生しなくなりました。

ほっとする間もなく、こんどは AEから Media Encoder(以降 ME)へキューを追加しなくなるという不具合です。MEにキューが追加されなくなるとどうなるか。それは納品するデータに変換できなくなります。つまり明日から路頭に迷うわけですね。

焦ります。そりゃもう。

「おいおい、どーすんだよ。職安行く?」てな感じです。

しかも理由はわかりませんが、制作中の 19本の作業ファイル(AEPと呼びます)のうち 2本だけ。

なぜこの 2本だけ MEへキューが送れなくなったのか、まったくもって不明です。どのファイルも内容こそ違いますが、全体の構成や使用している各種ファイルの種類は同じものです。Aiファイル、psdファイル、mov、png、jpg、wav、mp3などが大量に使用されています。

一つはっきりしていることは AEを去年のバージョン(AE2021)に戻すと正常になるということ。

「またか……」

てな気分ですね。

でも、仕事に差し支えますので、放っておくことはできません。対策案をひねり出さなくてはと、あれこれやっていましたら AEから MEを介さなければうまくいくというのが分かりました。

具体的に書きますと、AEの中で QickTimeの movにエンコードして、それを MEにもちこめば、納品用の h264ができます。通常は AEから直接 MEへ送って h264に変換しているのですがそのルートを通らなければ可能でした。

「仲間割れか……?」と思いたいところです。

こうなると自力解決に至りませんので、フォーラムに救済を求めたり、Adobeのサポートさんへもお願いしました。

サポートセンターの担当者さんには、リモートで我が PCの恥部を念入りに調べてもらいましたが、その専門家さんでも首をかしげるだけで終了。

フォーラムの助言もすべて効果無し。

「AEのバージョンを落とすか……」

と半ばあきらめムードです。でもバージョンを落とすと 3D処理が極端に効率が悪くなるので、できれば今のバージョンで続行したいところです。

現時点ではおかしな挙動になるファイルは 2本。ふつうなら目をつむるところですが、万が一このファイルが壊れてしまって、初めから組み立てなおすのは至難の業。それより不具合の出るファイルが増えていけばもっと悲惨なことになります。でも 3Dが……。

と、 そんな状態で 1週間が過ぎたころで急展開が。

問題の AEPファイルで C4d Lのデータを MEへ送るとすんなりキューが追加されたのです。最初は気づかず作業を続行していて、ふと。

「あれ、このファイルって 直接 MEに送れなかったはず……」

習慣化している作業なので、すっかり問題のファイルだったことを忘れていました。

もしや。と思い、そのままファイル全体を MEに送ったところ、何事もなくキューが追加されて h264に変換されたのです。

結論です。

原因は不明ですが、MEへキューが追加されなくなった AEPの中から MEへ C4d Lの書き出しをすると正常になることが判明。その後その AEPは他のと同じで問題なくキューが追加されます。

しかし、一度でもその AEPのキャッシュを消すと、再びキューは追加されなくなります。そこでまた C4d Lの書き出しをすると正常に戻ります。

これで AEPファイルが壊れていないことが確定しましたので、ひとまずこれでめでたしめでたしと……。

「だれがこんな特殊な案件読むねん!」

と独り突っ込みをしつつ、また作業に戻るのでした。

( ̄ω ̄;) アホヤ~

2022年 8月 1日(月)33.5℃(午前 8時53分)

思いはエンドレスサマーなのです……

外はピーカンの夏空。

あ、ところで青空をなぜピーカンというか、以前にも書きましたね。調べてみると2018年 7月10日でした。

ま、タバコのピースの缶が青いからとか、鳥が空で『ピーピー』お陽様が『カンカン』だからとかはいいのです。とにかく血湧き肉躍るそんな季節です。

でもずっとパソコンの呪縛に操られたシンデレラ(ワタシは男です)は泣く泣く仕事をすること……すでに 2か月を経過。

なに書いてんだか意味不明になっていますが、だんだん思考力が無くなりつつありますね。

これではいかん、と大昔ソロキャンパーで全国の山々を点々としていた記憶を消さないようにと続けているウォーキングに、俄然と力がこもるというものです。

ちなみに当時のようなキャンパーはもう死滅したのかもしれません。ワタシも野原のウォーキングが精一杯ですし、ガソリンランタンも空っぽのままです。だいたい昔のように気軽に山に入ることはできません。かといってシャワー設備やウォシュレット付きのトイレがあるキャンプ場って、もはやキャンプとは言えないし……。

ソロキャンパーが集まったキャンプ場はまるで趣味の集会場。こうなるとソロじゃないし。

食う、寝る、出すをすべて自然の中で営み、1週間風呂に入れず、せめてと河原で洗髪をしていて、あまりの冷たさに悲鳴をあげていたころが懐かしいです。なにしろ季節が真冬ですから当然なのです。

二日間、野生の猿に石を投げつけられつつ、それを遠望して通り去るニホンカモシカの親子連れにビビっていたあの福井県の山中は今どうなっているのでしょうか。

まきを割っていて指を大怪我。山から下りることができずに一晩止血をして朝を迎えたときの生命力のありがたみ。

……てなことを思い出しつつ、デザイナーさんからのメールとプロデューサーの監視の目をくぐって、今日も炎天下の中を歩いています。

カエルなら 半時でミイラになる天気ですが、ご安心ください。日よけの帽子と水を滴らせたタオルを被っています。それとリュックには凍らせたペットボトルと冷えたスポーツ飲料が入っています。

このあと、残りの仕事を片付けて夕刻にはビールをグイっと。

あ~。エンドレスサマ~ ぢゃ。

熱波にやられとるな……。 ( ̄ω ̄;) アホヤ~

2022年 8月16日(火)33℃(午前 7時56分)

暑い……

暑い……。

ひたすら暑い。もう熱いと書きたい。

「何がエンドレスサマーぢゃっ!」

「Hurry up, Autumn!」

「Hurry up!! Hurry up!!」

いま叫んでおきましたので、あと数週間もすれば気温が下がってくるでしょう。(叫ぶ必要もなく、もう夏休み後半ですが……)

ということで……。

過ぎゆく夏を思い出してみるのもいいもので。ましてや人生の秋に突入した者にとっては(冬に突入しとると言われそうです)なおさら趣のあるものです。

しかし……。

思い出がない……。

ここ数年来夏の思い出は皆無です。世間様がサマーだ、バケーションだと大騒ぎをするあいだ、ずっとコツコツスキルアップを目指してやってきた結果、さらに自由時間が無くなってしまったという負のスパイラル。

あ、いや。負と書いてはいかんですね。お仕事がいただけるようになったのですから、これはこれで正解だったのです。

それにしても。

毎度お世話になっているプロデューサーが経営するデザイン会社さんからの依頼がとまりません。全部デジタル教科書で使用する教材アニメーション映像を製作するもので、内容は英語、理科、算数です。

英語は音楽に合わせて英単語を発音学習するジングル系(全39話)やチャンツ系(全36話)が目立ちます。他にも子供たちが活躍する英会話アニメーション(全18話)があるのですが、今年はワンランクアップしてやけにドラマチックになっています。

印象深かったのは 6年生の後半での話。

子供たちの通う学校に、ファッションデザイナーが講演をするためにタクシーでやってくるところから始まるシーン。

絵コンテをもらった瞬間、いったいどんなシチュエーションやねんと考え込んだのですが。ちゃんとした一連のストーリーが組まれており、いろいろなところに伏線が張られています。初回から全部を通してやっとなるほどね。と納得する物語に構成されています。もちろん全部英語です。

これが現在の小学校の英語です。5年生から始まるのですが、自分の子供時代と比べてとんでもない格差を感じます。ワタシが英語を習い始めたのは中学からで、小学校 5年生の頃なんか自転車乗って野原を走り回ることが日課だと思っていましたからね。

算数は、数をかぞえるところから始まって、次に計算方法を習います。2年生後半ぐらいから筆算の順序や繰り上げ、繰り下げの意味や方法。すべてアニメーションです。これなら自宅学習も可能ではないでしょうか。理科や算数、とくに数学で扱う図形は 3D化して説明しますから、黒板に書いた立体図を見せられて、一体なんの絵を描いているのか、まずはその分析から始めないと肝心の図形が思い浮かばないというのは過去のこと。三角錐の内部に接する球体の中心がどこを通るか、なんて黒板に絵で描かれたってそれが正しいのか間違っているのかまずはそこから? てな状況ですが、これを 3DCGで拵えると説得力百パーセント。目の前で水平に回転させられた日には、三角錐の中に鎮座する球体の中心がどこにあるのか一目瞭然になります。

となって、私の夏の思い出はこれらを拵えることばかりでした。

あ……。

一つあります。

今年の夏、やっと何となく理解しつつあるもの。

量子力学の二重スリット実験から得たとんでもない事実です。

ワタシたちが習ってきた理科や物理がひっくり返るようなことが現実に起きつつあります。量子粒子の世界(電子だとか光子とか)では人間が認識するという意識が影響しているそうです。そんなアホな。あり得ないですよね。人間の思考が素粒子の挙動を変えるって……。でもそれが事実らしくて、シュレーディンガーの猫が有名です。

もう何年も前から理解しようと、何度も読み返し、簡単に説明しているものを探していたのですが、ずっと意味不明で理解不能でした。ですがこのあいだ、『時間』とは何かを説明した番組を見ていて(こっちの話も脳みそが爆発します)ふっと霧が晴れる思いがしました。つまり原子は観測されるまで実体がない。それを比喩したのがシュレーディンガーの猫でした。

この猫の話を始めると全員から総スカンをくらいますので、好きな人だけ調べてみてください。恐ろしいことにたどりつきます。

原子は認識するまで実体がないという話の先は、この世界、コロナ騒ぎや大雨で困っている人が大勢いる現実のこの世界は、みんなが意識するから存在することになります。こう書くと眉毛のあたりがぴくぴくするかもしれませんが、宗教ぽい話にはなりません。もっと意味不明な話で、もし意識を持つ生物が皆無になると跡形もなく消えてしまうことになりうる……ようなことがささやかれています。

そうなるとワタシの考えはさらに飛躍していき。つまり、宇宙は意識を持つ生物のためにあるのではないかと。

実験室の中で作られた現実の世界、という SFが物語ではなくなるかもしれないのです。

この話。

信じるか信じないかはあなた次第です……。

おいおい。夏の思い出はどしたん?

やっぱ。熱波にやられとるな……。 ( ̄ω ̄;) アホヤ~

2022年 8月17日(水)30.5℃(午前 11時39分)

夏の思い出(その1)

前回は夏の思い出を書き綴ろうと始めておきながら、そういえばこの数年はとんと何もないなぁ、という本音がポロリと漏れてから大きくずれまくり、最後はとんでもない方向へ暴走してしまいまし

た。

ま、このサイトではよくあることで、本日軌道修正をすることにしました。

仕事部屋には、夏と限定しなければいろいろと思い出のあるブツがあります。PC8001しかり、X68000XVIしかり……。

このあいだネットで調べてみたら、X68000XVIが 21万円で売っていました。我が家で保管してあるのは CZ-644C-TNで、キーボードとアプリケーションディスク、そしてシステムディスクの 5インチフロッピー付きです。しかも SHARP社が出していた分厚いプログラマーズマニュアルとアセンブラマニュアルもセットで置いてあります。

ああぁぁ懐かしい。68K CPUのアセンブラ。知る人ぞ知る、まだ Windowsが定着していないころにあった SX-Window。

おーっと。またもや脱線事故発生です。話を戻しましょう。

今回はこれです。

山や野原で拾った思い出の品。

(しょぼ……)

(昔のパソコンのほうが面白いのでは?)

そちらに興味のある方は『私的なパソコン史』をご覧いただくとして、ワタシ的には夏の思い出といえば『アウトドア』になりますので、無理やりそちらに線路を引き直します。

【山や野原で拾った思い出の品】

趣味と仕事がごっちゃになってしまった我が家の仕事場は、その言葉を絵に描いたようなものがたくさん置いてあります。

その昔、プロデューサーの会社が手掛けた『さっぽろ雪まつり』の特大ポスターが壁に貼られ、これまで作ってきた『しゃべる×××』(大人の事情で商品名が書けません)の販促用に作ったのぼり旗が天井付近を横断。そしてデジタル教科書の販促ポスターがずらりとそれを囲み、中央にでんと構えるパソコンラックの裏棚には、先ほどの X68000XVIや PC8001、他にももう使わないけど Windows史の節目に当たる数種のパソコンが並び、それを埋め尽くすように関係書籍が密林のごとく並んでいます。

早い話が思い出の品に囲まれて仕事をしている、いやもっと簡素で的確な表現をすれば、子供の部屋です。その中の一部のエリアに『アウトドア』のコーナーがあります。それをここでさらけ出そうというのです。

まずはこれ。

ゴミ ……。

先に子供部屋と書きましたが改めます。

ゴミ屋敷……。

人の価値観は千差万別だといわれますが、冷静に考えたら確かにハズい物体です。でもこれを見つけたときは小躍りしたのを覚えています。

あれは雨上がりの川でした。場所は宍粟郡(兵庫県中央あたり)の山奥にある小さな流れです。

山でキャンプをしているとだいたいは雨に降られます。といってもシトシトと降り続く雨ではなく、朝方や深夜にさぁーと降られて、けろっと上がる。こんな感じです。そして雨上がりに散策すると、濡れた森林から不思議なパワーが湧き上がるのを感じて、それがとても気持ちがいいのです。カラカラに乾いていたあらゆるものが濡れて艶を出し、生き生きと見えた経験はないですか?

そんなときに水辺の砂利に混ざって光り輝いていたのがこの石。

「すごい輝き。もしかしてピンクダイヤの原石かもしれない!」

真剣にそう思いました。

この時、おそらく自然の織り成す魔法にでもかかっていたのでしょう。だいたい研磨もカッティングもされていない原石が輝くはずがないのです。

でも雨に濡れた『ただの石』の輝きに心を奪われたワタシはそっとポケット入れて持ち帰ったのです。

それがあの写真。どう見ても小石。確かにオレンジ色はしていますが、乾燥して傷が浮き出た表面は光の反射を消し去り、ほぼ筆箱の隅に転がる『消しゴム』と化したのでした。

「…………………………」

す、すみません。

あまりに陳腐な物を見せられてお怒りはもっともです。

きっと、あれです。そう、そうに違いありません。あの石はあそこから持ち出してはいけない魔石だったのかもしれません。それが結界を離れて魔力を失いただの石に……。

「…………………………」

あー。怒らないでください。この写真は序章に過ぎません。

仕事部屋にはまだまだ貴重なものがあります。サンダーバード 2号とジェットモグラはマニア必見の逸品ですよ。

どれどれ? といわれる方は2009年4月24の記事をご覧ください。現在は数年前の 大阪北部地震 の影響でジェットモグラは大けが、2号はかろうじて無傷でしたが復旧作業が滞うっています。

まだ先は長くなります。ひとまずお怒りを鎮めていただきますよう切に願いつつ、次回、夏の思い出(その2)へ続きます。

ガラクタ見せられても……。 f(^_^;) スンマヘン…

2022年 8月18日(木)29℃(午前 8時 4分)

夏の思い出(その2)

ただの石ころを Web上にさらけ出してケロリとしていられるほど神経が太くないワタシですので、怒られる前にとっとと次の品(もの)を掲載してこの場を取り繕うことにします。

夏の思い出、その2はこれです。

ジャジャーン。

「…………………………」

え? すごいでしょ。直径 7センチの丸太ですよ?

しかも杉の木だし……。

「…………………………」

あ、あのぉ。この木は福井営林署のおじさんたちが樹木を伐採後、ゴミとなった部分を捨てて行こうとしたので、お願いしてもらってきたものですよ?

「……っ!」

あ。暴れないでください。今事情を説明しますから。そうすればその怒りもすぐに収まることでしょう。

これは、福井県今庄町の山林の奥深くにある広野ダムのさらに奥へ数キロ入った場所でキャンプをしていた時の思い出の品です。と書いても場所がぴんと来ない方のために説明しますと、近所には夜叉ヶ池(やしゃがいけ)と呼ばれる池があります。知りませんか? 龍神伝説があるあの場所です。ほかにも泉鏡花の戯曲『夜叉ケ池』の舞台となった場所です。

最初はそこでテントを張ろうとしたのですが、平地が見当たらないのと何やら名勝を説明する看板が立っており、よくわからないけどここでキャンプをするのはまずいと思い――この時点では、龍神伝説も泉鏡花のことも何もわかっていません――という経緯で、道を逸れて広野ダムの上流へと目指したのです。

そこはダムから 10キロ近く山の奥に入った廃村跡で、家屋は茂みに覆われて完全に腐朽。田畑は草原となっていました。その中にある一つの平たい場所です。ただの平地だと思っていた所はすべて田畑の跡だとあとで分かるのですが、その話はいつかまた……。

普通は一日おきにキャンプ場所を点々と替えるのですが、ここは四日間も滞在しました。それはこの場所から離れがたい理由があってのことです。

その年はオニクルミが豊作のようでして、いたるところに落ちていました。おかげで鼻血が出るほど焼いて食べた記憶があります。

「……?」

あ。それはですね。

クルミといっても普段食べているものとちがい、オニグルミと呼ばれるもので、とっても殻が硬いのです。ペンチや金づちぐらいでは絶対に開かないので、焼いて殻をはじかせて中身をほじくり出します。それと山の木の実は豊作と不作を繰り返して増え過ぎないように自然と調節しているそうです。

また、川沿いの茂みにはアケビがたわわに実り、片手にずしりと重い身が数珠なりに木からぶら下がっているのを見つけたときは、お盆と正月と、ゴールデンウィークが同時にやってきたほどに喜びました。

この場所で知り合った福井営林署のおじさんたちにはいろいろと昔話を聞いています。このあたりにまだ村があったころの話や、昔山火事があったからここらは茂みが少なく低木しかないんだとか。たしかに山の中にあるわりに、やけに開けた場所だなとは思っていたのです。

他にも営林署の職員さんたちにあることを手伝ってもらったことや、林道にあったお地蔵さんの話、キャンプ地の上流に大きな砂防ダムと広い河原を発見したこと。その山中に石の鳥居を見つけたりしたのですが、それはまたいつかするとして、どうですこんな思い出が詰まった木の丸太です。現在は仕事場のデスクの下に置いて足の裏で転がしています。結構刺激があって健康グッズに最適となっています。

どうです。

「…………………………」

あ、ダメ?

ところで気づきました?

最初が『オレンジ色の石』で、次が『夜叉が池』のさらに奥地。そこで不思議な体験をする……。

これだけ書いたら、ピンっときたでしょ。

コロナ前にワタシが書き綴っていた SF小説の題材になっているのですよ。

(コロナ騒ぎが原因だとは言えませんが、現在は多忙につき執筆活動を一時休止しています。『ゼロの支配者』は途中で凍結したままで多大なるご迷惑をおかけしておりますが、必ずや復帰しますのでお許しください)

「…………………………」

あふぅ。

なら、これはすごいですよ。

巨大な松ぼっくり。長さ 15センチ、直径 7センチ。さっきの丸太と同じ太さを誇る大きな松ぼっくりです。

普通のサイズの 3倍近くある大王松(ダイオウショウ)の松ぼっくりだと思われます。日本ではクロマツやアカマツが一般的で、この松ぼっくりがダイオウショウであったとすれば、北アメリカ東南部を原産とする松ですので、山奥の山林で拾うことはあまり無いと推測できます。

そのとおり。これは自宅から数キロ離れた場所にある大きな公園で見つけたものです。

と自分で推測しておいてさらに肯定するなんて(恥)。

「…………………………」

ネット上ではクリスマスの飾りに使うということで、一個 三百円ぐらいから販売されていますよ。

「…………………………」

今は亡き母親をよく連れて行った公園なんですけどね……。

「…………………………」

泣き落としもダメですか……。

それならこれでしょ。

夏の思い出(その3)へ続きます。

重ね重ねどもスミマセン……。 (;^_^A アセアセ…

2022年 8月20日(土)30℃(午前 6時 5分)

夏の思い出(その3)最終話

一度ならずも二度までもガラクタを見せつけられて怒り心頭なのはもっともです。

ですが、今度のはすごいです。

ジャジャーン。

メーカー不明のポケットナイフ。

「…………………………」

ただのポケットナイフではありません。アーミーナイフ、別名十徳ナイフですよ。

でもご注意ください。刃渡り 6センチ以上あるナイフの所持は法令違反になる恐れがあります。ワタシも所持する理由はあくまでもキャンプで使用するだけです。たとえ多忙のためにインドア派となったとしても、キャンプで使用するためです。

ちなみに、この十徳ナイフを全部開くとこうなります。

全部で 12種のツールが折りたたまれています。缶切りからノコギリ、ハサミ、プラスドライバー、栓抜き、ワインオープナー、あとは用途不明の道具に交じってナイフがついています。

ナイフの刃渡りは 5センチ未満でしたので、法令違反にはならないと思われますが、所持する理由が不適当だと、しょっ引かれますので皆さんご注意ください。ワタシはあくまでもキャンプで使用するだけの物で、それまでは厳重なる保管をしていますのでご容赦ください。

「……?」

え? これがなんだと言いたいのですか?

はい。お察しのとおり、これはワタシの物ではありません。

「――っ!」

めっそうもない。盗難品でもありませんし、ワタシ的にはあまり興味もありません。

なぜなら、この手の小さな十徳ナイフが重宝するのは、ハイキングや登山など、道具を最小限にしたいときで、不慮のビバークなどに陥ったときに命をつなぎとめるツールになったりするものですが、ワタシはこういう細々(こまごま)としたツールを持たない主義でして、目的地まではクルマで移動しますので、道具類のサイズは気にしません。ただめったやたらと積み込んで、現地でフリーマーケットでも始めるのかよ、と言いたくなるほど広げるのも性に合わず、また移動手段が四駆に変わったこともあり、最低限のものしか積んでいません。そのあたりのこともいつか書かせていただきます。

そういう理由から、道具は常に実用的なサイズの物を持って行きます。

ナイフだけでなく斧や鎌、ナタなどすべて業務サイズ(?)です。くどいようですが、キャンプで使うときだけ車に積んで運んでいます。それ以外は専用の入れ物で保管して押し入れの奥にしまってあります。

そうそう。余談ですが、一度、山に入る直前で交通検問に引っかかったことがありました。ヤバいです。四駆の荷台にはナイフや包丁だけでなく、ナタに鎌に斧がありました。これでチェンソーが出てきた日には、映画『13日の金曜日』です。

しかし寝袋やらテント、ガソリンランタン、コンロなども積んでいましたので、一目見て警官はキャンプだと悟ってくれて無罪放免となったのですが、今の時代なら草刈り用の鎌や薪割り用の斧やナタをむき出しで運んでいたら、問答無用でしょっ引かれたか没収されたかもしれません。昭和でよかったです。

そんな理由ですので、小さな十徳ナイフは持っていません。

これは鳥取県三朝(みささ)温泉で有名な三徳川(みとくがわ)の支流の一つ、小鹿川(おしかがわ)の上流へ延びる林道の奥深く。いくつも枝分かれした道の最も奥でキャンプをしていたときに偶然拾ったものです。

問題なのは見つけた場所。

キャンプを張った所からさらに数キロ川をさかのぼった先にある岩の上です。

キャンプ地でさえ三朝温泉からかなりの上流で、最後の村落から離れること十数キロ、険しい林道の最先端で人が入ってくるような気配が全く無い山奥です。ポツンと一軒家の主(あるじ)でさえも行ったことが無いと言いそうな奥地でありながら、その川の源流近くまでさかのぼった場所で見つけたのです。

しかも土に埋まってとかではなく、無色透明に輝く流れが、真っ平らな岩棚の上をせせらいでいる脇にポツンと残されていたのです。

それを見た瞬間、運命的なめぐり合わせを強く感じました。

人の気配が消え去って、ゴミ一つ無い場所で見つけた真っ赤な人工物。どれぐらいの年月ここに残されていたのでしょう。でも持ち主が置き忘れてここを離れてから、誰もここに近づいていないと思います。

そう言い切れるのは、辺りから明らかにシカト感が漂うのです。人の存在を無視するような。なんだかアウェイ的な気分で、言葉では説明できない気配です。野鳥の声が多いだけでなく妙に近くまで来るし、湿度の高い茂みの奥からのぞかれている感です。この気配は福井で野猿に囲まれて一晩過ごした時にも感じました。ニホンカモシカの親子連れと遭遇したのもこんな場所でした。

警戒心の強い川魚が簡単に釣れたのも人をあまり知らないからかもしれません。それよりも決定的だったのは、鍋を持って水を汲みに川へ下りた時のこと、ひょこっと隣に現れたタヌキと目が合いました。距離にして約 1メートルちょっと。数秒ほど見つめ合っていましたが互いに無視。こちらも気にせず鍋に水を入れ、向こうも何事もなかったみたいにして対面の茂みへと消えて行きました。

その時に強く思いました。もしかして来てはいけない場所に入り込んだのかもしれないと。

その晩に深い夜霧に包まれて抱いていた不安が色濃くなるのですが、幸い霧はすぐに消え去りました。そして晴れたかと思ったら満月が顔を出し、夜露に濡れた辺り一面が光の渦。そこへ山々をこだまする鹿の甲高い鳴き声。それはもうとんでもなく幻想的な光景を目の当たりにできたのでした。

今はその場所はありません。その後何度か足を運んで楽しませてもらったのですが、ある日、突然工事が始まり、最後に行った時は太い舗装路がど真ん中を縦断していて、ワタシの記憶する景色は木端微塵でした。

そんな異次元のような場所から持ち帰った十徳ナイフです。

どうです。すごいでしょ?

「…………………………」

ダメ?

しょうがない。最後の切り札はこれだ!

今まで書いていた内容を綴った日記。

人それぞれ価値観が違いますが、これこそ正真正銘のワタシの思い出の品です。

これにはいろいろなところを転々とした経緯が書かれています。隠岐の島の西郷港から島内を一周した時のこと、森林の中でシイタケを栽培していたおじさんから『トカゲ岩』なる奇岩を紹介してもらったことも書かれています。その後、隠岐の島も数回訪れていますが、初めてトカゲ岩へ近づいたときはまだ未舗装の砂利道で、ハンドルは取られるわ、クルマは跳ねるわ、そりゃあ怖い経験をしたのですが、次に訪れた時はここも舗装路になっていました。

よく考えると地元の人との交流がいくつも思い出されるのは、ワタシが単独で行動するので警戒されることが少なくフレンドリーに接していただくのかもしれません。これも北海道をソロで回った経験も付加されて、あえてこちらから言葉をかける癖がついているからかもしれません。

20年間かけて日本の最北端から最西端までを点々としたときのことを克明に綴った日記です。稚拙な文章は今読むと意味不明な部分が多数あります。これらをちゃんとした日本語に翻訳してどこかで発表する機会をじっと待っているのですが、これはその原版ですよ。

問題はその作業をする時間を作れるのか……。

先に 『ゼロの支配者』の続き書けよ……。f(^_^;) スンマヘン

2022年 9月16日(金)30℃(午前 7時31分)

パソコンの熱中症が心配です

暑い……。

もう秋ですよね。

なのになんでしょう、この猛暑日続き。9月になって、一日、二日は涼しい日があったので、やれやれやっと収まってくれたなと思いきや。連日、35℃近くのカンカン照り。

この 35℃あたりがワタシのデッドラインで、仕事場にクーラーを点けるか点けないかのギリギリの線です。

暑さにはめっぽう強いのです。

――なんてことを自慢する人ほど、熱中症にかかるらしいですが、今のところ無事に生きています。

ま、以前マジで熱中症になっていますのでその怖さは身をもって経験しています。何しろ室温 36℃超えなのに扇風機の風を寒く感じて、これはおかしいと思い病院へ急行しました。点滴で回復しましたが、先生に怒られた怒られた。それ以来 35℃超えたらクーラーを点けるようにしています。

それ以下の温度の時は、ベランダや窓を全開にして軒下から斜め前に広げ降ろしたスダレが心地よい日陰を作ってくれますので、外から入る風と扇風機で平気です。

ここ数日もクーラーを点けるか点けないか悩んでいるうちに、陽も陰り、やっぱり季節は秋なのか、夕刻になると 33℃。窓から入ってくる秋風が……秋の夕方で 33℃もどうかと思いますが。まあ心地よいかな。

そんなこんなで、6月ころから怒涛の如く流れ込んできた仕事もようやく 一段落 。久しぶりにストック素材をつくりましたので、3Dのレンダリングをすることになったのですが、メインで使っている 12コアのパソコンを使うには大げさすぎると思い、ワンランク下の 8コア i7-7820にまかせることにして、別の作業は12コアのマシンを使いました。こうすることでレンダリングにパソコンを占領されることが無くなるので効率が上がります。

ワンランク下ですので、グラフィックボードは GTX-1080で RAM 32GBです。メインのパソコンと比べて少し遅いですが、3Dのレンダリングぐらいは十分こなせます。

ところがレンダリングをやり始めてびっくり仰天。室温がうなぎのぼり。あっという間に温度計が 35℃を突破しました。2D動画のエンコードとこんなに違うのかと驚かされましたが、窓もベランダも全開で扇風機も回っていますので、自分的にはまだ辛抱できる室温です。

――にしても。

この急激な室温上昇の原因は、CPU使用率全コア 100%でうなっている目の前のパソコンです。

3Dのレンダリングをするだけで室温を 2℃も上げるなんて、なのに冬は暖房器具の代わりにならない……中途半端なこと。

とも言ってられません。

こうなると気になるのは熱中症。あ、いや人間ではなくてパソコンの。ワタシは 36℃度だって平気ですから(というバカがもっとも危険)。

マウスもなかった昔のマシンは、夏になると熱暴走と呼ばれる現象をしょちゅう引き起こしていました。なんか部屋が暑いな、と思っているといきなりモニターが消えたり意味不明の文字で埋め尽くされたり、症状はいろいろですがとにかくこうなったら電源を切って内部温度が下がるまで待つしかなかったのです。もちろん作業内容は 飛散 、煙となって消えます。

対処としては大型のファンを買ってきて、キャビネットを開けてぶんぶん回しておくとか、ひどい時は目玉焼きが焼けそうなほどに熱くなるICの表面に水で湿らせた布を当ててファンを向ける(よい子は真似をしないでね)とか。まるで熱でうなされる人の看病と大差ない状況でした。

最近のパソコンはもともとファンがついており、内部温度が上昇するとファンの回転数が上がったり、処理速度を極端に落として熱暴走を防ぐ機能があります。

ファンがいつもよりうるさい時は、きっと悲鳴を上げながらも懸命に仕事を続けているのですね。ちょっと休ませてあげてください。

とはいってもやっぱり気になります。そこでCPUの温度を調べてみました。

見ると、8コアのうち 3つのコア温度が 98℃~100℃。残りのコアも 87℃~ 95℃になっていて、Tj.Max(コアの限界温度)の 100℃を超えていると、警告を示すオレンジ文字が点灯。後ろの排気口から猛烈な熱風を吹き出していました。

いま、この記事を書くだけなら、全コアは 35℃~36℃と安定しています。こんなにも違うのです。

このパソコンは水冷式ですが、ここでこいつ(パソコン)に倒れられたらえらいことになるので、急きょ、部屋のクーラーをオン。室温が 33℃にまで下がり、CPU温度も 2つほどのコアで 91℃~94℃。残りのコアは 75℃~83℃にまで落ち着き、グラフィックボードは 62℃から 58℃まで下がりました。レンダリングが終わったら CPUもグラフィックボードも 40℃台まで下がりましたので、クーラーを止めて窓を開けました。

って、人間よりパソコンかい!

そうですよ。

これでご飯を頂いておりますので、我が家はこれでふつうです。

パソコン命! ( ̄ω ̄;) アホヤ~

ちなみに。GTX-1080では 1920×1080pxサイズで、17秒の 3Dアニメーションを 45分でレンダリング完了しました。メインで使用している RTX-2080Sだとたぶん 30分ほどだと思います。

それと、CPUの内部温度が測れるアプリは Core Tempをインストールさせてもらいました。最近の CPUの内部にはコアごとに温度センサーがついているそうで、それを読みだして数値化して一覧表示してくれます。マシン筐体内にあるオンボードセンサーよりより正確な値を示すそうです。これも JTAG(半導体内部とのインタフェース)の一種ともいえるのでしょうかね。

《ご注意》

Core Tempをインストールするときは、わけのわからないソフトも一緒にインストールされないように、Core Temp以外はチェックを外すことをお勧めします。ウイルス付きのソフトに注意してください。

グラフィックボードの温度は【タスクバー】を右クリック→【タスクマネージャ】→【パフォーマンス】→【GPU】で表示されます。

おまけ……。

冬なのにパソコンのファンがうるさい人はパソコンの内部を掃除してあげてください。きっとホコリで詰まっていると思います。

2022年 9月29日(木)28℃(午後 4時33分)

まだまだ続きます……。

C4d Lを利用した 3D映像を作りだして 3年が過ぎました。そりゃぁもういろんなものを作ってきました。最初に作った鳩時計のアニメーションは、どういういきさつなのかよく分からないのですが、YouTubeで 3万7千視聴を超えていて、こんなものにコマーシャルまでついてしまって……。本人が一番驚いています。

https://www.youtube.com/watch?v=lUd-zQNW_TQ

さて本題。

ようやくパソコンの放熱が収まりだす秋到来です。(まだ言うとるんかい)少々こき使ってもいいころだと思いましたので、次の仕事が入ってくる前に、動画を一本、やっちゃいました。

題して『ファンタジーな世界を作ろう』です。

頭の中が常にファンタジーなワタシですが、オモチャぽいものを扱ってみました。もちろん3D化してくれるのは C4d Lです。

C4d Lの『L』は『Lite』の意味で、正式には『Cinema 4D Lite』と呼ばれる 3Dモデリングソフト『Cinema 4D』の廉価版ですが、After Effectsにバンドルされています。AE遣いの皆さんでC4d Lを使ったことがない型はぜひ挑戦してみてください。こんなこともできます。

この映像の詳しい説明は【CINEMA 4D Lite やってます 】に掲載しています。

2022年 10月11日(火)23℃(午後 5時33分)

お宝発掘……。

先に謝罪からさせてください。

「 Kさん。遅くなって誠に申し訳ございませんでした」

次に言い訳をお聞きください。

「いただいた動画はヘッダ部分が壊れていたのか、フォーマットが異なるのか、ネットブラウザの mp4プレイヤーだけ認識してくれず、サイトに載せることができませんでしたので、時間のあるときに原因を探る予定でした」

という経緯なのですが……。

突然こんなところでそんな告白をされても、だーれも何のことだか意味不明だと思います。

では時を戻しましょう。

――― 今から一年前。

あ、まだ戻します。

――― 今から二年前。

あ、まだ戻します。

――― 今から……。え? いつの話?

実は今から 3年前の話になります。

その昔、ワタクシの作ったクソゲーが巷で話題になっていますよ、とお知らせいただいた、横浜在住の Kさん。

この話は『クソゲー後日談 』でやっております。よろしければご一読ください。

その方が、ご友人を通して探していただいたのが『妖怪転生Ⅱ』というレトロゲーセンゲームなのです。これは大昔ワタシの作ったゲームでして、その後のファミ通で話題になった世界クソゲー大会で上位の成績をおさめたというとても恥ずかしい作品の一つです。

ちなみに話題にしていただいたマニアさんのブログがここにあります。https://twitter.com/ZAVIGA84/status/807535815706353664

その『妖怪転生Ⅱ』のゲーム基板を復活させただけでなく、プレイ画面までをキャプチャしていただいて送ってもらったのに、ネットに載せることができない原因を探るつもりが、あれやこれや。あれしてこれして、こうなってあーなって、といろいろやっているうちにハードディスクの奥底に埋まってしまいました。

が――。

本日、実に 3年ぶりにフォーマットの修復を完了しました。

えっへん。

と、ふんぞり返っている場合ではございませんでして、まことに遅くなって申し訳ありません。改めて、ここに展示させていただきます。

言葉をなくすひどい作りです。いちおう二人同時プレイが可能で、上下するエレベータに乗って別の階へ移動することもできるのですが、いかんせんゲームの "内容" がまさに "無いよう"でして、一度やれば二度目は無いという評価を得た、すばらしい出来栄えのゲーセンゲームでした。

書いてて超恥ずいんですけど……。

恥のついでにもう一つ。

https://tcrf.net/Bikkuri_Card

これもワタシが 1987年に作ったゲーセンゲームですが、その ROMデータを解析した外国の方が、ROMの内容を晒してくれているサイトです。

まさか 35年後に世界の晒し物になるとは思いもしていない内容はとても恥ずかしいメッセージでした。

よくこんなものを ROMの中に残したものです。ご丁寧に英訳までついて……。

ひとまず 3年ぶりのご報告をさせていただきました。

Kさん。Sさん。どうもありがとうございました。

2022年 11月18日(金)15℃(午前 9時33分)

こまったもんだ……。

最近ひじょーに迷惑メールが多いです。しかも巧妙で精細。思わずリンク先に飛びかけたことが何度あったことでしょう。

飛んだが最後、生きて帰れない……かもしれない罠に陥ることもあります。事実、病院の電子カルテが使えなくなったりとかして大問題を起こしています。

ますます高性能になっていくパソコンですが、正しい使い方をすれば明るい未来がやって来るはずなのですが、どうも歪んだ使い方をする方々もいるようで、パソコンがさらなる進化を遂げて、技術的特異点を超えるまでにこの問題を何とかしないと、悪人の味方をするアトムが誕生するかも、なんてのは現実に起きえることで、軽視できない事態だと思うのですが、まあ今は日々送られてくるこの巧妙な迷惑メールを何とかするほうが重要でして……。

ワタシの場合、クレジットカードは特定の業者さんの特定のカードを一つしか持たない主義でして、そこ以外からやって来るカード関係のメールはすべて破棄。無視を貫き通しています。

どうしてもメール登録をする必要のあるストックサイトさんなどには異なるメールアドレスを作って、そのアドレスで登録しています。そうするとどこの事業者さんから漏れて迷惑メールとなったかが一目瞭然となって、そのサイトさんとは縁を切るようにしています。

それでも迷惑メールがやってきます。

そこでワタシは、メールに記載されたリンクアドレス、添付ファイル、添付画像を開く前にひと呼吸する癖をつけるようにしています。

本文欄に貼りついた画像をクリックするのもダメですよ。相手にメールアドレスが実在することを送られることがあります。ウイルスに感染しなくてもアドレスが実在することが分かると、山ほど迷惑メールが送られてくることになります。

まず送り主は誰からか、

意味不明のアルファベットの羅列からなるメールアドレスは即削除。

送り主が自分のアドレスになっている場合はあり得ないことなので即削除。

実在する、かつお付き合いのある送り主さんの名をかたる場合はつい信用しかけるのですが、内容をよく見ておかしな日本語が書かれていないか、リンクアドレスに意味不明なアルファベットが並んでいないかチェックしています。あればこれもゴミ箱行きです。

文字列とリンクしているときは、文字列の上にマウスを載せると画面左下にアドレスが表示されますので、そのアドレスをよく見てください。

正式な企業さんが使うアドレスとは微妙に異なっているときがあります。単語どうしをその都度『-(ハイフン)』で区切っていたり、一文字だけ字が違っていたり、いろいろあります。

このサイトでいえば、『digikohma.com』が、『digi-kohma.com』だったり、『digikooma.com』"h"が "o"になっています。

そんな中でも巧妙なのは、お付き合いのあるサーバーさんの名をかたってやって来るメール。

ワタシの場合、ドメイン所持のため情報ダダ洩れなので、契約しているサーバーさんの名をかたって送られてくるメールがたくさんあります。

これは困りました。内容が専門的で緊急的な文面が書かれていると、自分のサイトがいまだに SSL化されていないせいもあるので、つい内容に従ってサーバー内を覗いたり、対策方法を書かれたリンクへ飛ぼうとしたり。すんでのところで制止したことが幾度とありました。

なにしろ書かれている文面は完璧な日本語。かつ理路整然たる内容になっていますのでつい信用しかけます。

このあたりを担当者さんに聞くと、送り主となっているサーバーさんのサイトに書かれている内容の丸写しらしいです。そりゃあきれいな文章のはずです。

かといって、ここでリンクをクリックすれば『アウト!』

こういう時は、メールのヘッダを見ます。

メールも裏を返せばコンピュータで扱うデータの一種です。簡単に言えば 2進数が連続した長ーいデータです。その頭にはヘッダと呼ばれる部分があり、そのあとに数字化されたメールの内容がずらずらと並んでます。

このヘッダ部分には『送り主』『送り先』『送り先にまで通った経路』『そのた各種のID番号』などが詰まっています。使っているメールアプリにはこのヘッダを表示する機能が必ずあるはずです。もしなければそのメールアプリは使わないほうがいいですね。

その中のトップに『Return-path』という項目があります。ここは送信エラーとなった場合に送り返す先を書く約束になっています。ここをおろそかにするとメールとして扱ってもらえませんので。悪の送信者もここを書かざるを得ないのです。でもまさか自分のアドレスを書く、おまぬけオッサンはいないでしょうから、送り先と同じメールを書くのがほとんどで、これがよく送られてくる送り主も自分のメールになっている迷惑メールが発生する原因の一つだと思います。ようは送り主と送り先が同じアドレスのメールは何らかのエラーが起きたということですね。大体は迷惑メールフィルターで弾かれたものだと思います。

しかし『Return-path』にまで実在するアドレスを書いてくる悪の送信者もいます。

参りましたね。そこまでやる努力を良いほうに使えないのでしょうかね。

この場合は次の項目『Received』欄を見ます。

ここは送られてきた経路が書かれています。

悪の送信者が送ってきたメールはいろいろな経路を通して送り元がバレないように巧妙な手を使いますので、ものすごく経路が複雑で途中のデータに関係ないものが混ざっていたりしますので識別できます。

実際に正しいサイトさんからいただいたメールを見てみると、簡素で経路が短い物ばかりでした。どうもそのあたりが特徴ですので判別の材料になりそうですね。

どちらにしても巧妙な迷惑メールを作る努力を良い方向に向けてほしいものですね。

サギの手口はメールだけではありません。

以前、Microsoftを語る警告ダイアログの日本語に混じる半角英語の頭と後ろに、半角のスペースがついていないのは正式な物ではないという情報は、まだ生きているのでしょうか。Microsoftが公表する文字列に使われる半角英語などの単語には、頭と後ろに必ず半角スペースを付けることになっているらしいです。でも、こんな情報が広まれば偽ダイアログも手を打ってくると思いますので、もうあてにはならないと思いますが、参考までに……。

まだありますよ。いろいろなサイトを渡り歩いているうちに通り過ぎたコマーシャルに貼り付いていたスクリプトが、その後時間がたってから起動して、まったく関係ないサイトで、警告回避をうたう何らかの入力を求めるダイアログが突然出ることがあります。これは絶対に無視してください。すぐさまブラウザを閉じましょう。

閉じる『×』アイコンが機能しない、設置されていないときは キーボードの "alt"キーを押しつつ "F4"を同時に押します。これはアプリ終了のショートカットです。

もし閉じても勝手に開くようでしたら、タスクマネージャを起動します。

やかましく警告音が出るときはまず慌てず音量をオフにします。それからタスクマネージャはタスクバーを右クリックで出ます。

出たら、『プロセス』タブにします。すると現在パソコンで起動しているアプリ一覧がずらっと並びますので、その中からブラウザアプリを見つけて、その上で右クリックして『タスクの終了』を押します。

これでだいたいのスクリプトは止まります。それでもダメのもあるそうですが、決してメッセージに従わないことです。最悪はパソコンの初期化をすれば元に戻りますが、そのためには重要なファイルやデータをバックアップしていないとアウトです。賢明なのは、常にバックアップを取るクセをつける、そして怪しげなサイトへ近づかないことですね。

このように、メールだけでなくネット上にも様々な罠が仕掛けられていますので、皆さんご注意くださいませ。

当サイト、デジタル降魔録では情報入力欄は一切設置していませんので、もしそんな画面が出たらどこかで "う○こ" を踏んできたのだと思われます。すぐさま閉じてください。

お食事中のかた すみません……。 f(^_^;) スンマヘン…

2022年 12月27日(火)14℃(午後 4時11分)

アクセル ベタ踏みっす……。

日に14時間パソコンの前にいたって平気の平左だったこの肉体が、最近12時間ぐらいで悲鳴を上げそうになってきています。まだ後ろから山ほど仕事が、まるで腸詰めソーセージの具のように待っているというのにです。

夏の繁忙期には小学校の英語と算数のアニメーションをたぶん 300本は作ったと思います。その合間に 3Dの仕事がズボズボはめ込まれて、秋の終わりにようやくやれやれ一休みと思っているところへNFTアートの制作依頼が……。

「NFTの土台を作ったからそれに使える 短編の3D映像を12本ほど作って」と持ち込んできたのです。

こういう特殊な仕事を持ってくる人といえば、例のプロデューサー Kさん。

効果音を 5000個作ったときもこの Kさんの依頼です。この人のおかげで、こうして一日中パソコンの前にいられる、ありがたいお人なのです。いやマジで。

話がそれました……。

NFTとは非代替性トークンと呼ばれる技術を利用して作品に資産的価値を付与して世に送り出す、という。なんだか眉毛のあたりがピクピクするモノですが、もしかするとこれが新しいデジタルの夜明けかもしれないのです。

デジタルデータはコピーが簡単にできます。アプリなどはコピーがしにくくなってきていますが、いくらコピー禁止と叫んでみても、パソコンで作られた絵や映像はやろうと思えば簡単に複製ができます。ただ法的にそれを抑制しているだけです。

NFTの仕組みは頭から煙が出ますので省略しますが、とにかくコピーできないそうです。

ま、そんな仕事も冬の繁忙期までの合間ならいいよ、快諾。12本中半分ほど完成したところで、いきなり教材映像の字幕文字起こしの依頼が飛び込んできました。しかも1000本。しかも2月中旬まで。

「………………」

クチから変なものが出ましたね。1000本をその納期で……。

これも Kさんの依頼。

おいおい。

おまけに、Kさん曰く。

「そのあとには小学校全学年のデジタル教科書に使用するルビ打ち作業が待ってるデ」

つまり、ケツかっちん状態っすか?

「そう。エエやろ」

「………………」

茫然自失する間もなく、NFTアートは急遽中断。まずは字幕文字起こしのために映像編集アプリであるプレミアを起動。

ああぁ。久しぶり。ずっと AfterEffects(以降AE)だけでアニメーションを作っていましたので、3年ぶりぐらいのプレミアです。キーボードショートカットもすっかり闇の中。ちゅうよりなんとやりにくいこと。

文字起こしというのは、映像の中でしゃべる人の声を AIが日本語に変換してテキストファイルに起こしてくれるのですが、とんでもない日本語に誤変換することがしばしば、それを修正してテロップに移し替える仕事です。

ようは、AIが打ち出した文字列と音声を聞きつつ、誤変換があると素早くそこを正しい日本語をに修正するのですが、これがやりにくい。

何がやりにくいかというと、文字起こしの編集中は日本語モードになっていますので、スペースキーで再生や停止ができないし、行あふれしたテロップを修正するときに、時間的な移動がしたくても手のひらツールや選択ツールのキーボードショートカットが利かないという最悪の状態なのです。

コレは困りましたね。1秒でも作業時間を縮めたいのに、この効率の悪いことでは、ストレスから身体を壊しそうです。

そりゃぁ、キーボードに載せていた右手をマウスに持ち替えて、「ぬ~」と動かして、ポチっとボタンを叩いてやれば作業はできるのですが、それだけの時間があれば他の仕事がしたいです。ワタシの信条は無駄なマウス作業をしない、です。

右手にマウスを持ったのなら、キーは左手で打ちます。

作業しているアプリの行き来は『alt+TAB』で切り替える、その間にマウスは次の標的を狙って移動させる、です。ハンターが獲物を見定めてから銃口を上げていてはもう遅いのです。

さてどーするか。

考えましたね。ケツかっちんの底力ですかね。ひらめきました。

日本語モード中でも影響の出ないキーをそれらの仕事に割り当てたらどうだろうかと。

日本語モード中でも反応するのはキーボード上部に並んだファンクションキーです。その中でも都合がいいのは、日本語モード切り替えキー、通称『漢字キー』の近くにある【F1】【F2】【F3】にそれぞれ【再生/停止】【手のひらツール】【選択ツール】のキーボードショートカットを割り当ててみました。

「…………♪」

思いのほか好感触でした。日本語変換中でも【F1】キーで再生/停止ができて、AEのように【F2】を押すとマウスが手のひらアイコンになりますので、タイムラインをドラッグして再生位置の移動ができます。【F3】でもともマウスアイコンに戻ります。

字幕編集でイライラしている方がおられましたら、いちどお試しください。

次回はキーボードマクロ機能を使って漢字検索システムを作る……の巻きです。

Copyright(C) D-Space Keyoss.

All rights reserved.