実践編 ▼

- 刻印みたいな加工をする

- 複雑な形のパーツを作る

- ボルトやナットのネジ切りを作る

- 細かい縞模様を作る

- リアルな金属表面を作る

- 半田付け(Soldering)の跡を作る

- 古さを表現する

- 霧に包まれた景色を作る

- 樹木を作る

- 大地を作る

- 雑草を茂らす

- リアルな青空と白い雲を作る

- 海に沈む夕日を作る

- リアルな暗闇を作る

- 明かりの漏れる家を作る

- 高層ビル街の夕景を作る

- 手作りの地球儀を作る

- うねうねしたレシートを作る

- ・ トラブルコレクション

- ・ Cinema 4D Lite FAQ

- ・ My Portfolio

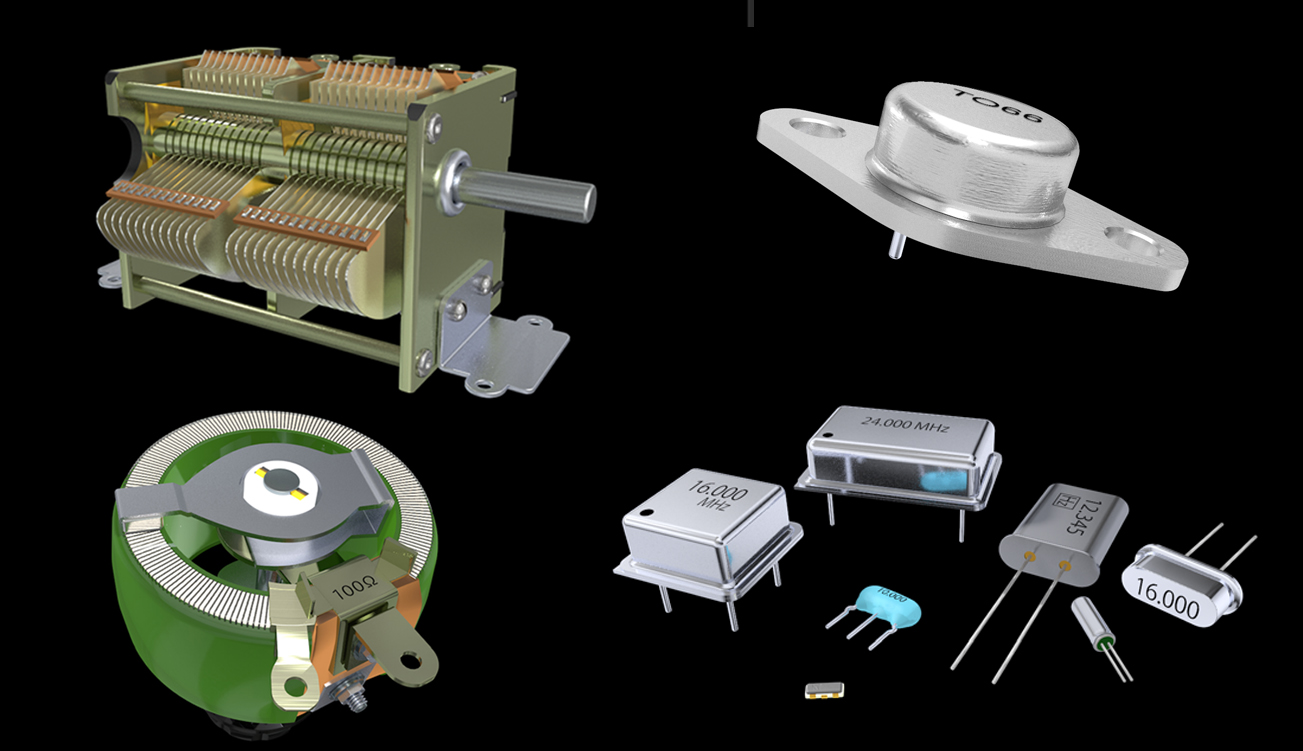

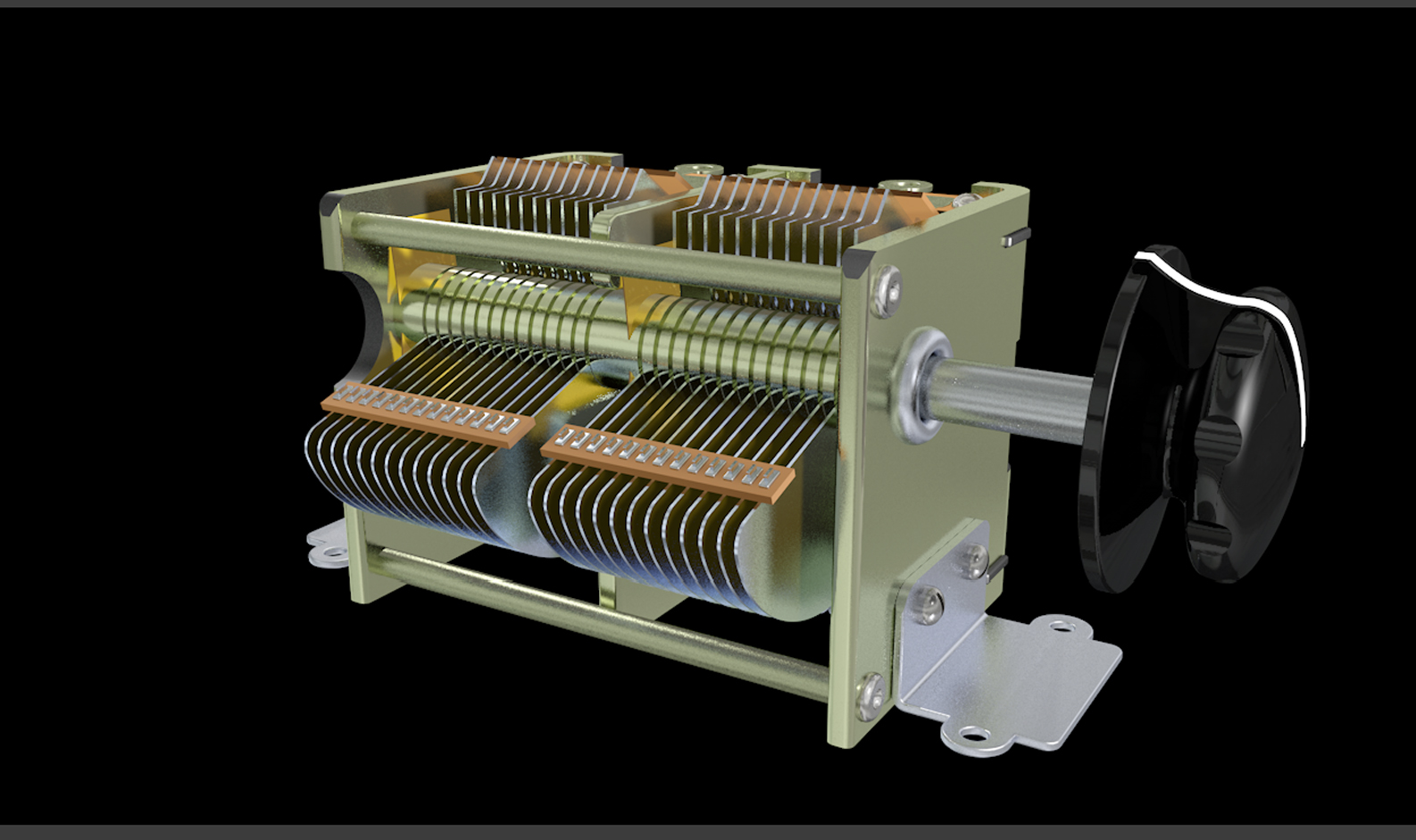

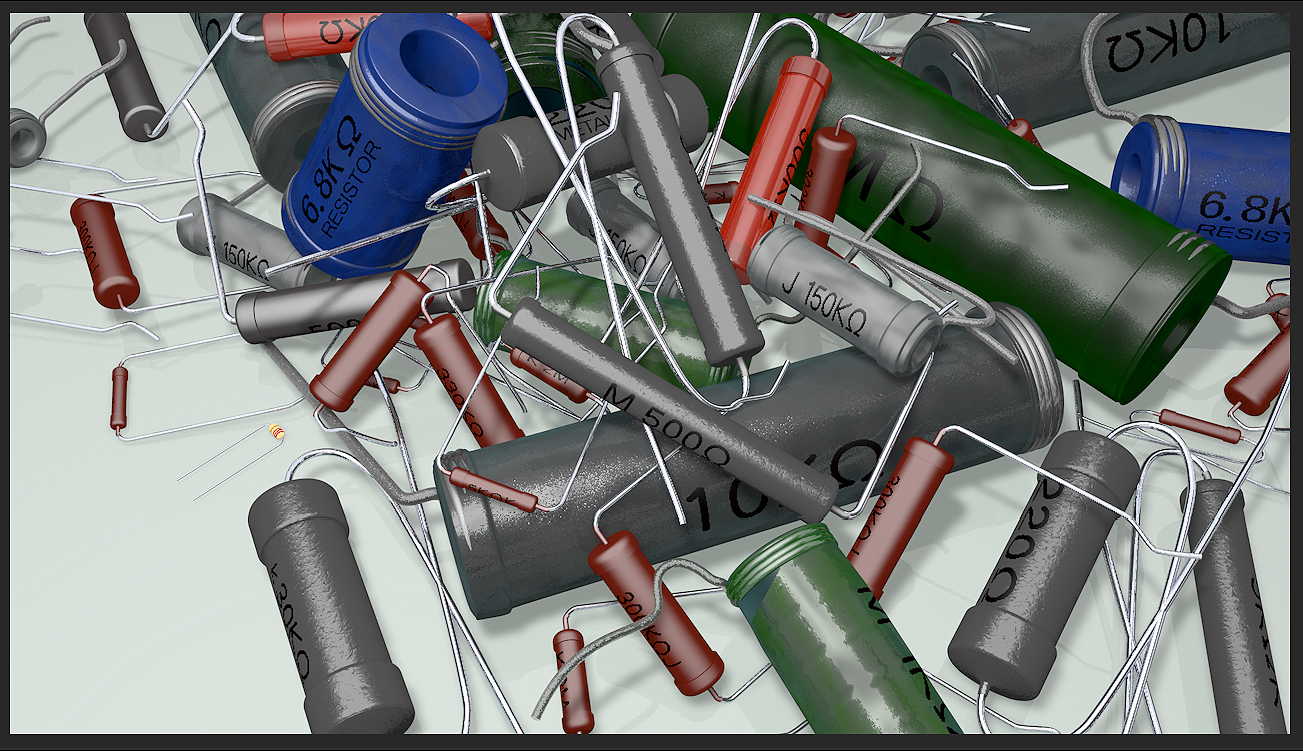

レトロな電子パーツより

山の上の神社より

夜の学校より

Coming soon!

おまけ

まとめ

実践編 (2025.12 新規)

画像はクリックすると拡大されるものもあります。戻る デジタル降魔録へ 次へ

略語は以下のとおりです。

C4d L……Cinema 4D Lite AE……After Effects Ai……Adobe illustrator Ps……Photo shop

OM……オブジェクトマネージャ

C4d Lを使い始めて 4年が過ぎました。拙い説明と混乱した知識でご迷惑をおかけしておりますが、これより先は、これまでやってきたことの応用ばかりです。基本はスプラインオブジェクトを押し出したり、プリミティブなメッシュオブジェクトをデフォーマで変形させたりしたものの寄せ集めでしかありません。ただ、当時のものよりちょっと気の利いた小技が使われています。そこで、「だいたい使えるようになったけど、なんか最近頭打ちだなぁ」という方のスキルを対象として、いろいろ作った制作物の中から小技を集めて紹介していきます。

ただ先にお伝えしておきます。何しろ使っているのは C4d Liteです。廉価版ですのでかなり苦し紛れのものもありますし、AEと併用しないと完成しないのものもあります。もっとも C4d Lをお使いの方は、必ず AEも併用しているはずですので、この問題はクリアしたのではないかと思っています。

「まったく意味不明なんですけど……」という方は、左のメニューの【初級編】をご覧ください。

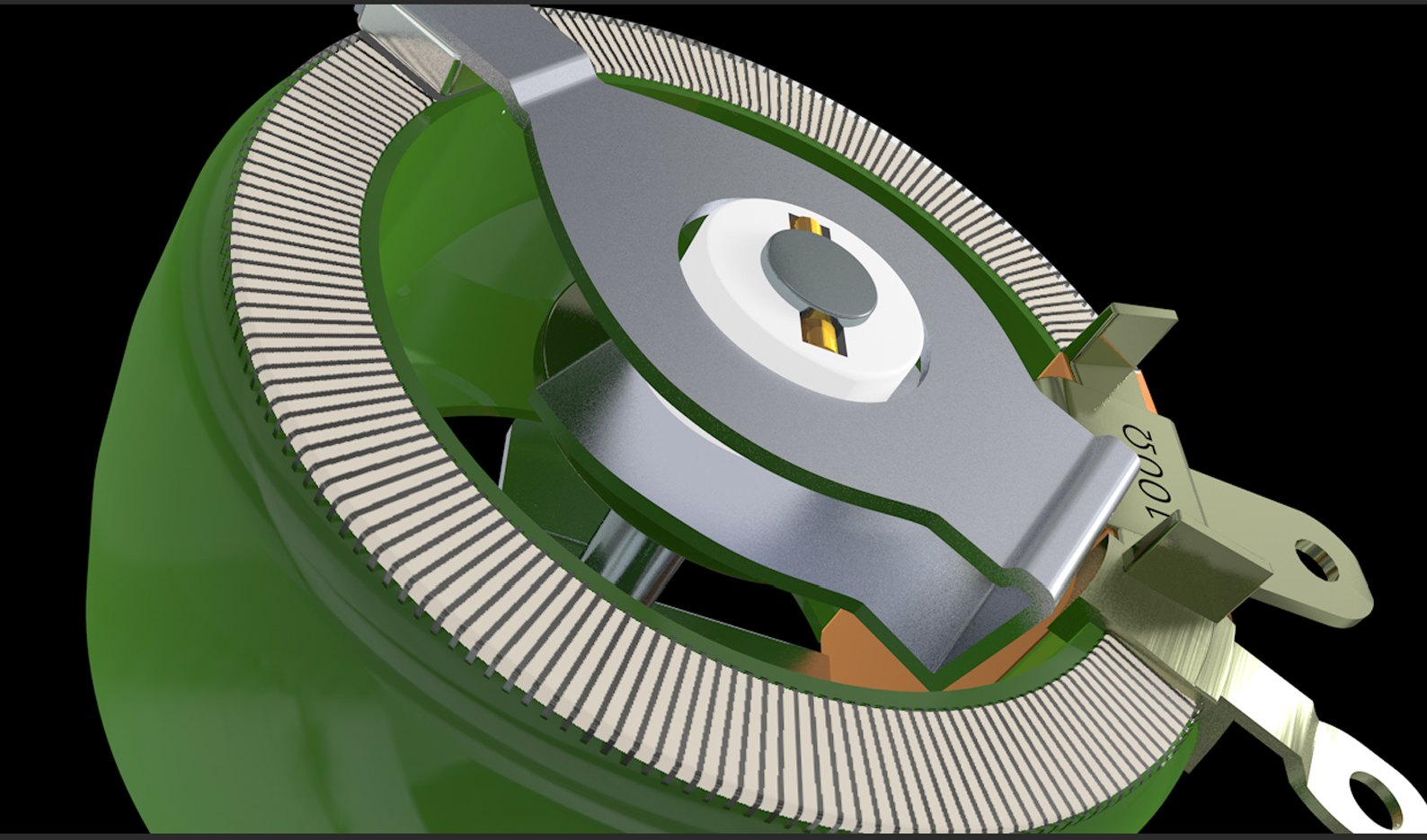

まずはサンプルの画像をご覧ください。

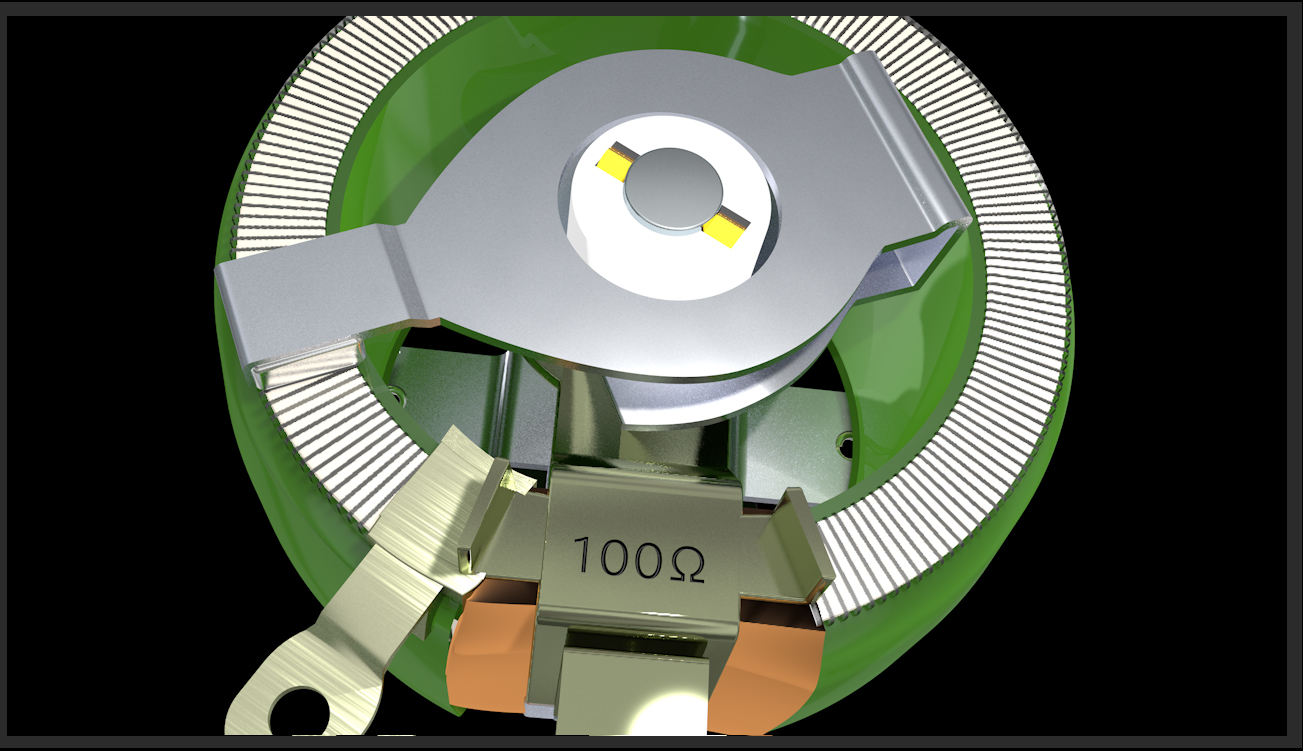

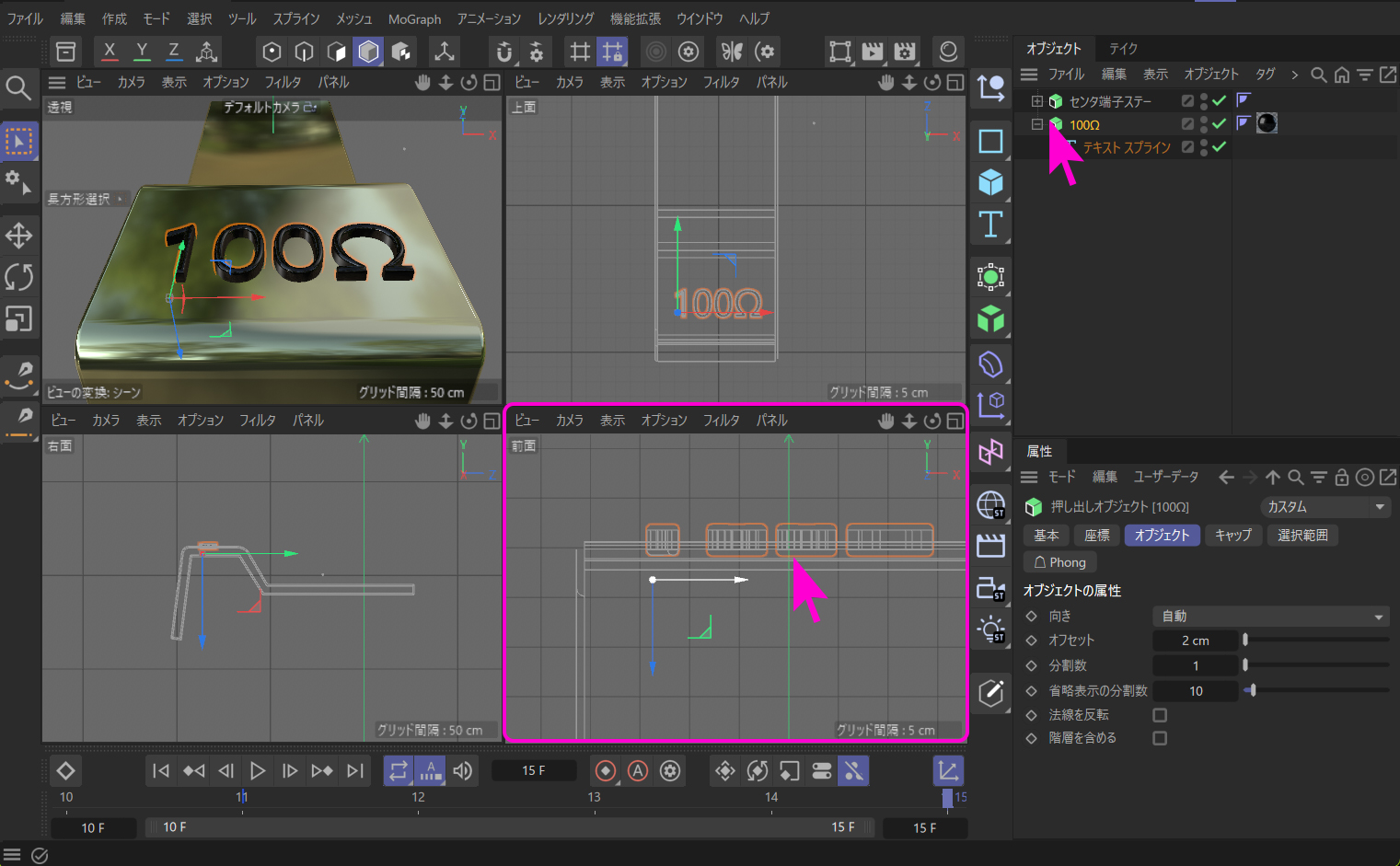

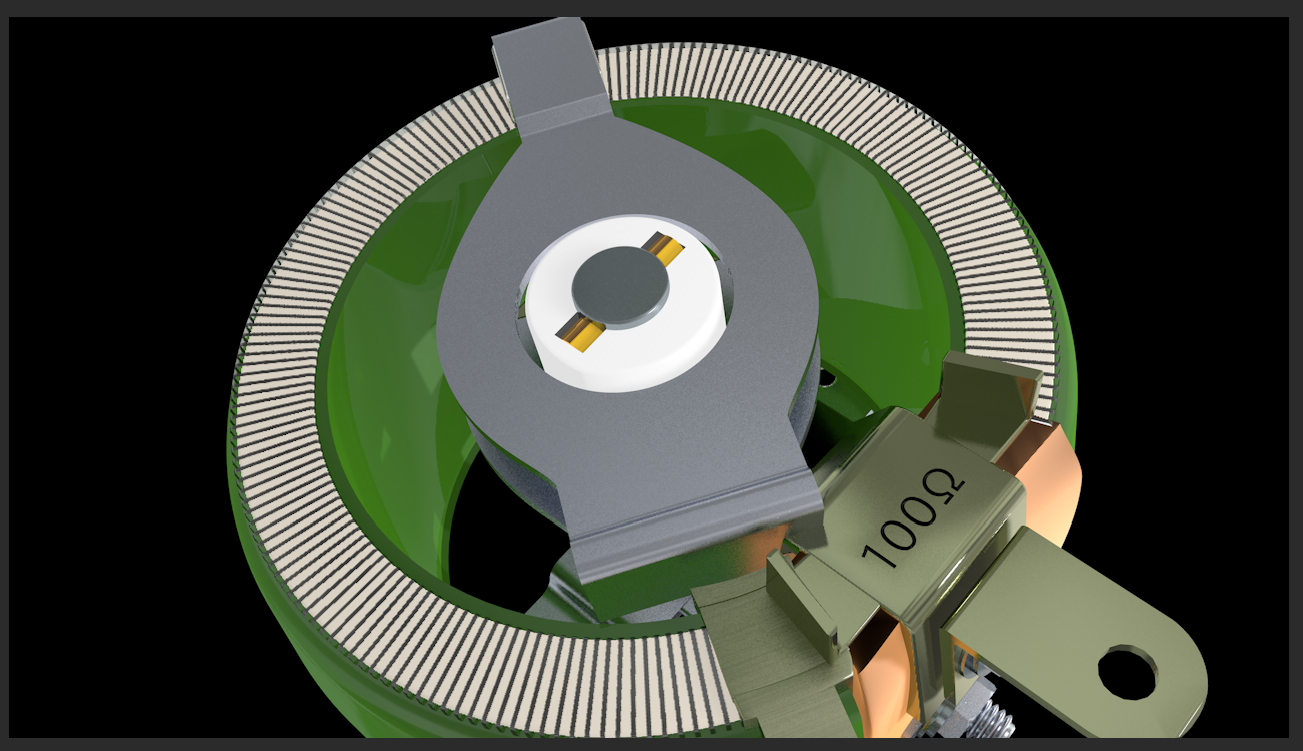

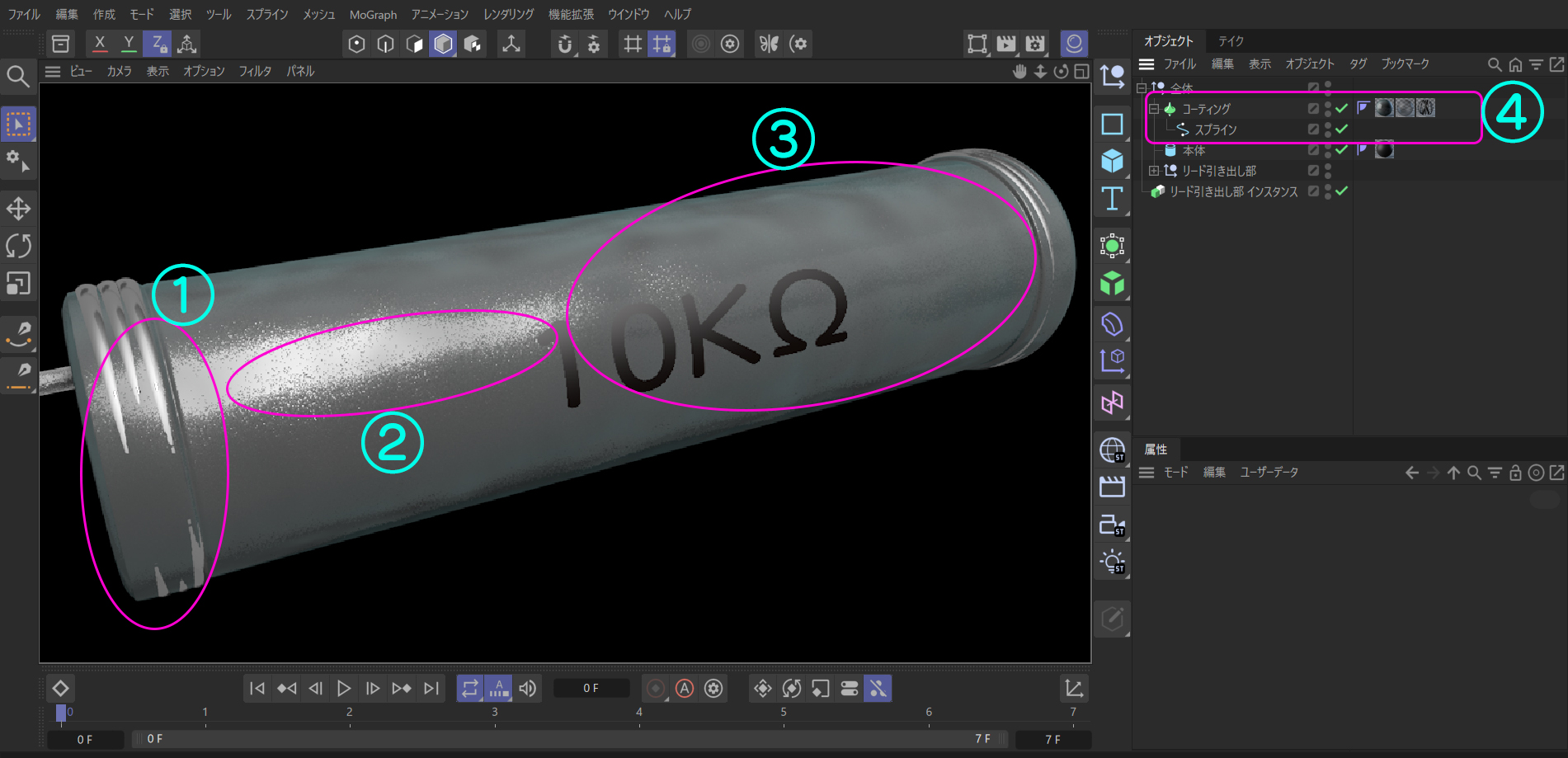

これはレトロな電子パーツの一つ、レオスタットと呼ばれる可変抵抗器を作ったときの、その裏側端子周辺の画像です。"100Ω"と書かれた抵抗値を示す文字が、刻印を押したような表面加工で施されています。

今回はこの方法を紹介します。

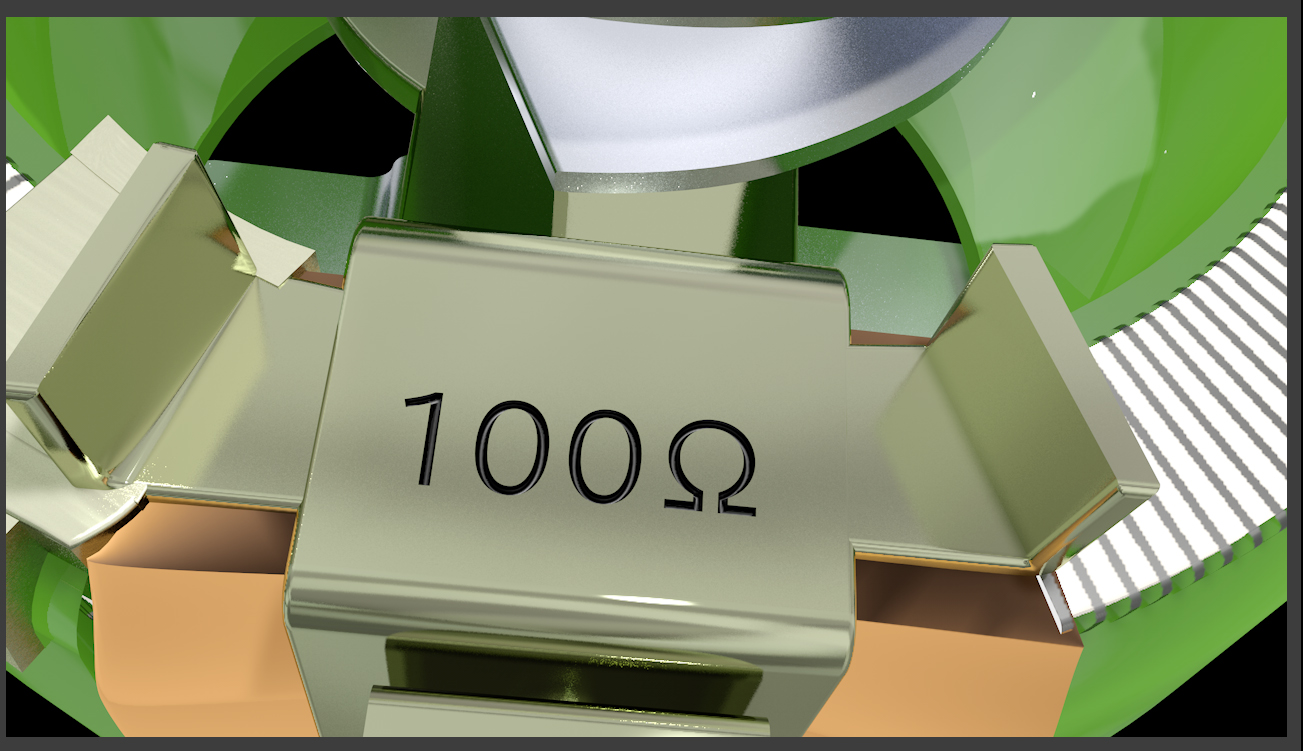

もう少し拡大するとより鮮明にになります。

この小技は簡単です。

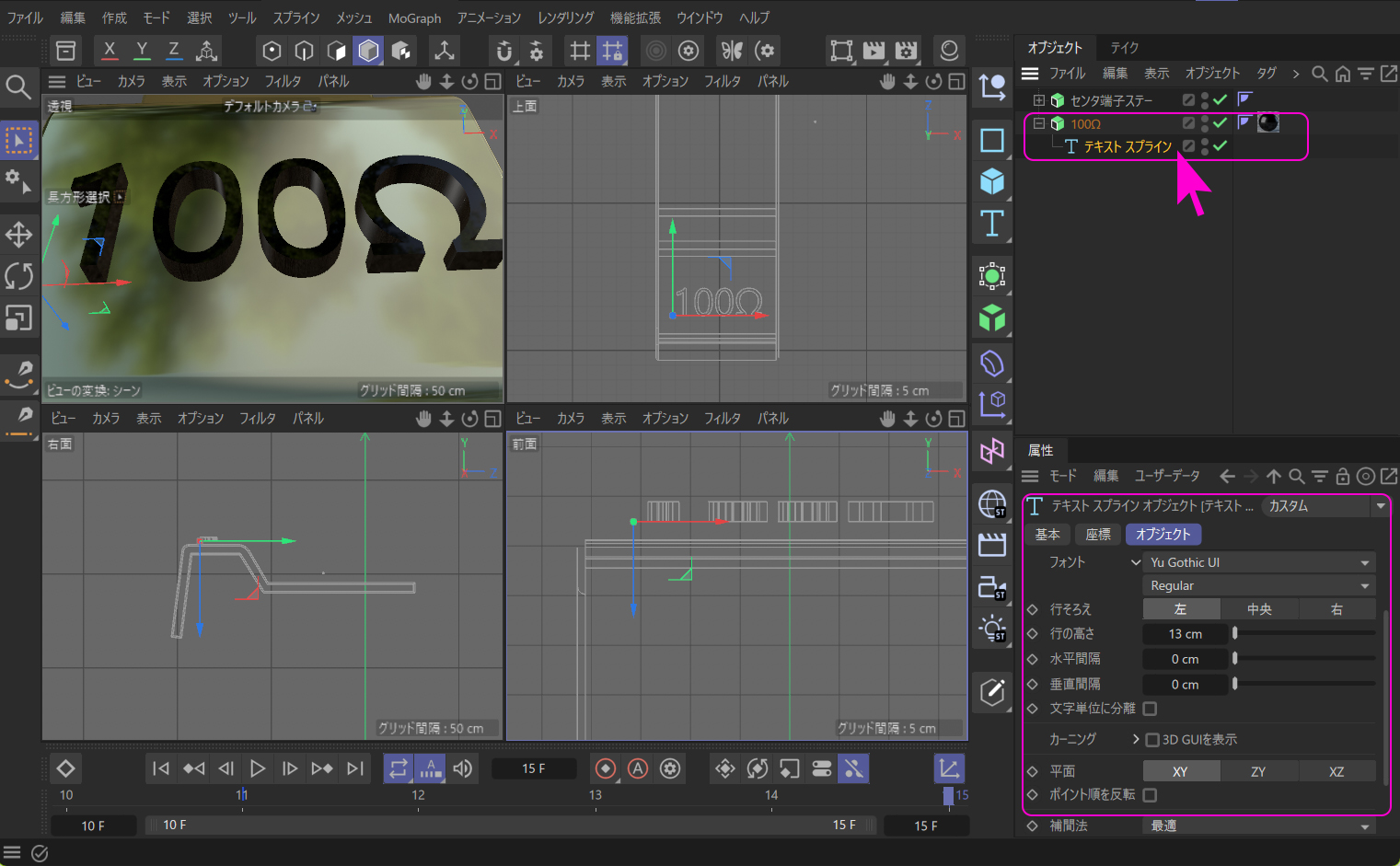

まずテキストを設置してから、それを『押し出し』ジェネレーターの子階層に入れて、文字オブジェクトにします。

次の画像です。

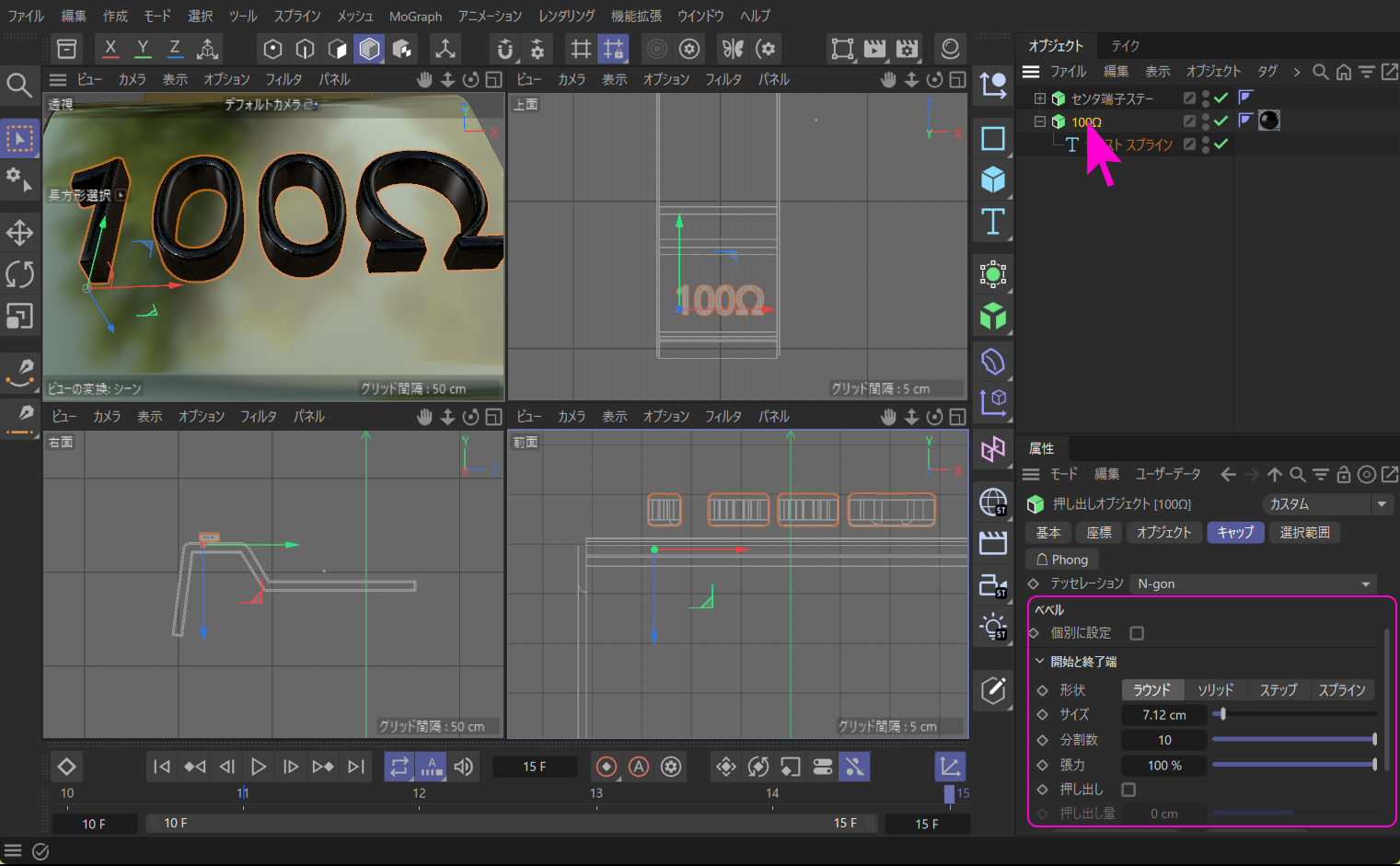

文字の押し出しには『ベベル』も設定して丸みを帯びた突起物にするほうが刻印ぽくなります。

属性マネージャのピンク枠の中、【サイズ】と【分割数】で丸みのサイズを決めます。

OMでの順番が、金属板(画像では "センタ端子ステー"となっています)の次に文字がきていることを確認して、【前面】ビューを見ながら、文字オブジェクトが金属板に少し潜り込むまで押し込みます。

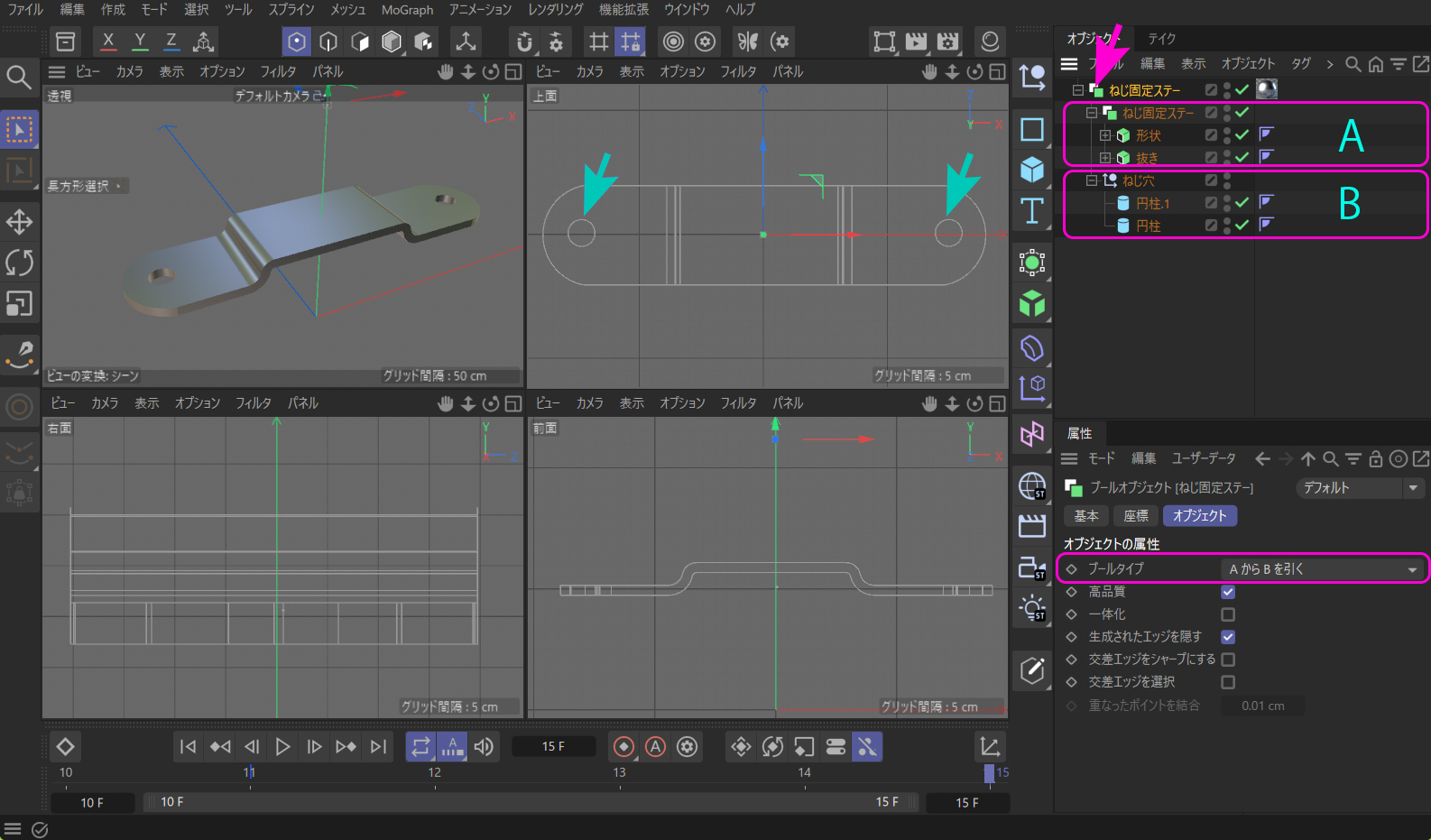

ジェネレーターのブールを OMに出して、その子階層に金属板と文字の順に入れてから、ブールタイプを『AからBを引く』で適用します。

この場合の『A』は金属板で、『B』が文字になります。つまり金属板『A』と重なっている部分、から文字が押し込まれている範囲『B』までが減算されて穴が開きます。これがブールの働きの一つです。

金属風のマテリアルの詳しい説明は後述しますが、どのオブジェクトにどのマテリアルタグを貼ったら、どこに適用されるのかの説明をしておきます。

ブールを利用して出できたオブジェクトの場合、刻印でへこんだ部分には文字オブジェクトに適用したマテリアルが使用され、それ以外の部分にはブールオブジェクトに貼りつけたマテリアルが適用されます。

どんどんいきましょう。次は……。

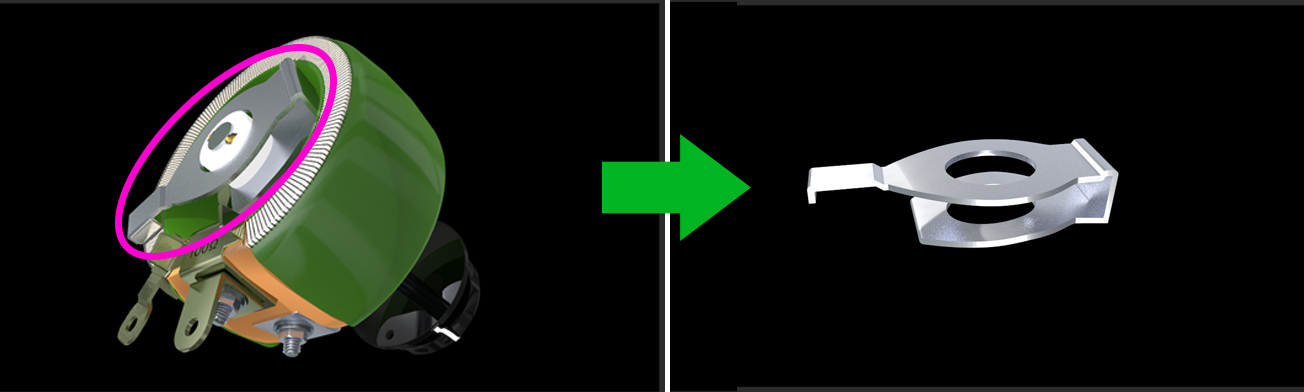

まずはサンプルの画像をご覧ください。

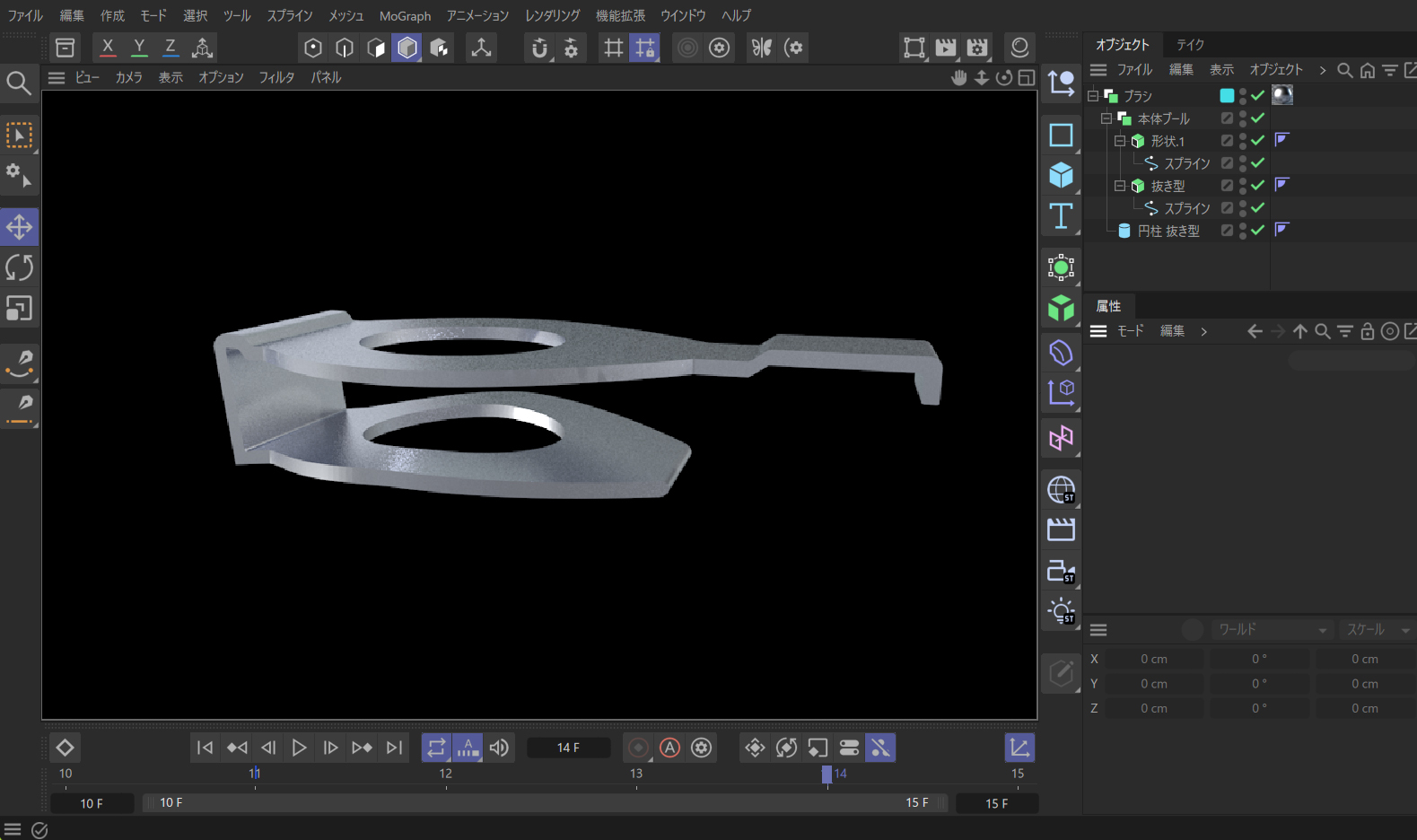

たかが可変抵抗器のモデルですが、各パーツはかなり複雑な形をしています。ですが、ほとんどがスプラインオブジェクトでかたどり、押し出しとブールで作られています。

今回はピンクで囲んだ部分のパーツを作る方法を説明します。可変抵抗器の中心部、取り付けられた接点を回転させながら、抵抗線の上を滑らせていくパーツです。

ちなみに実物のものとはすこし形が違うかもしれません。なにしろ昭和時代の古いパーツは資料が少なく、各パーツに分解した画像は皆無でした。仕方が無いので、見えない部分は想像で作っています。そこはひとつお許しください。

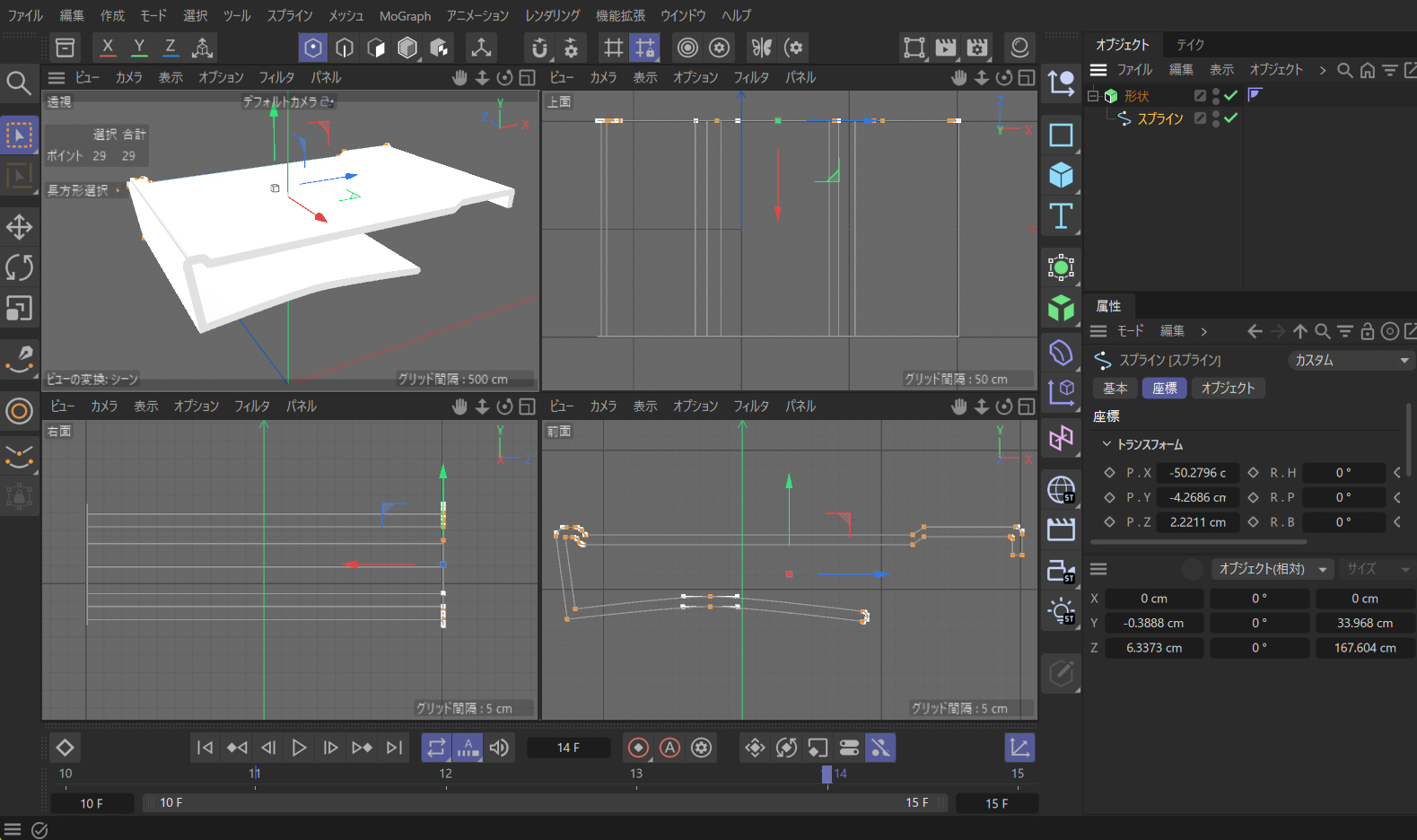

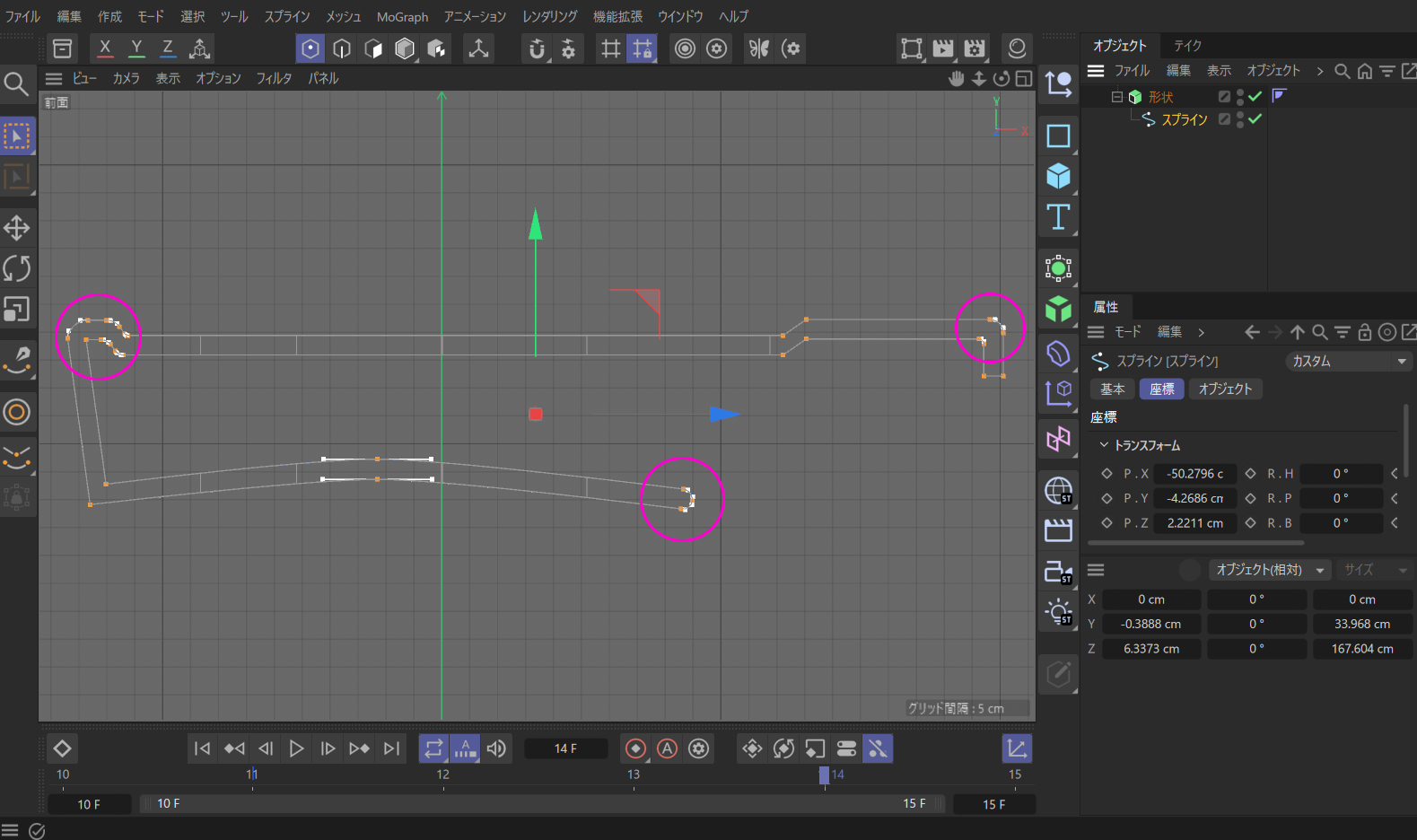

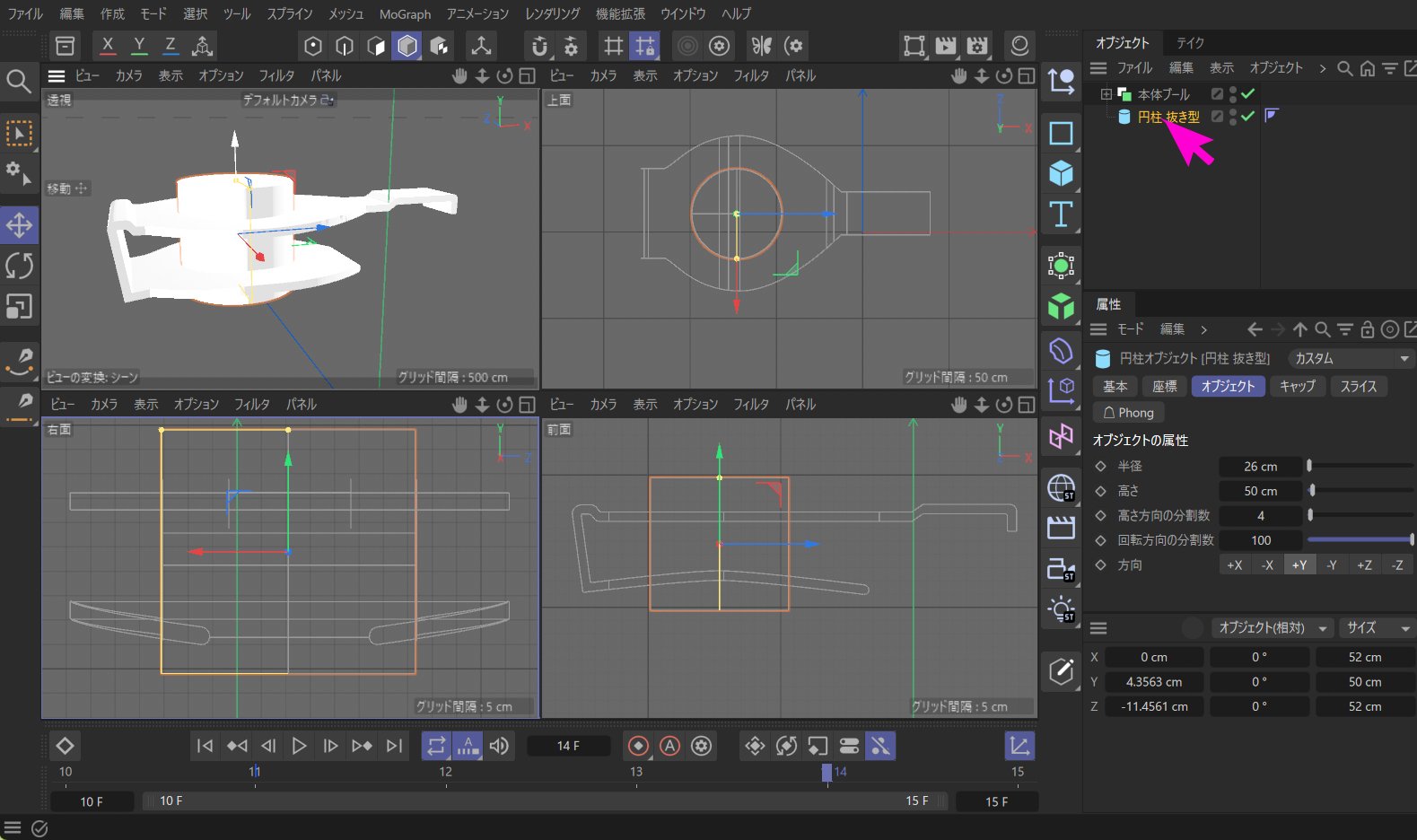

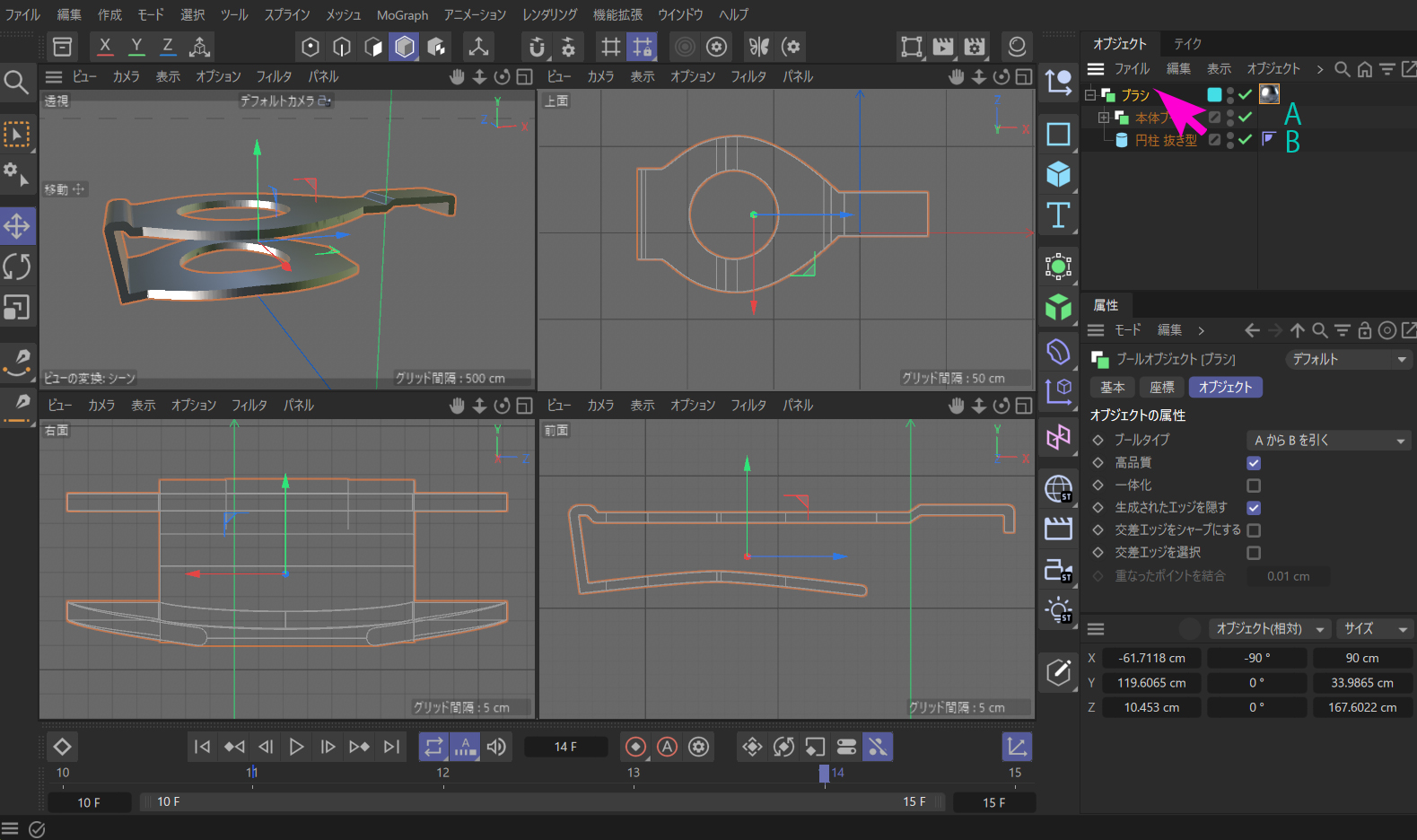

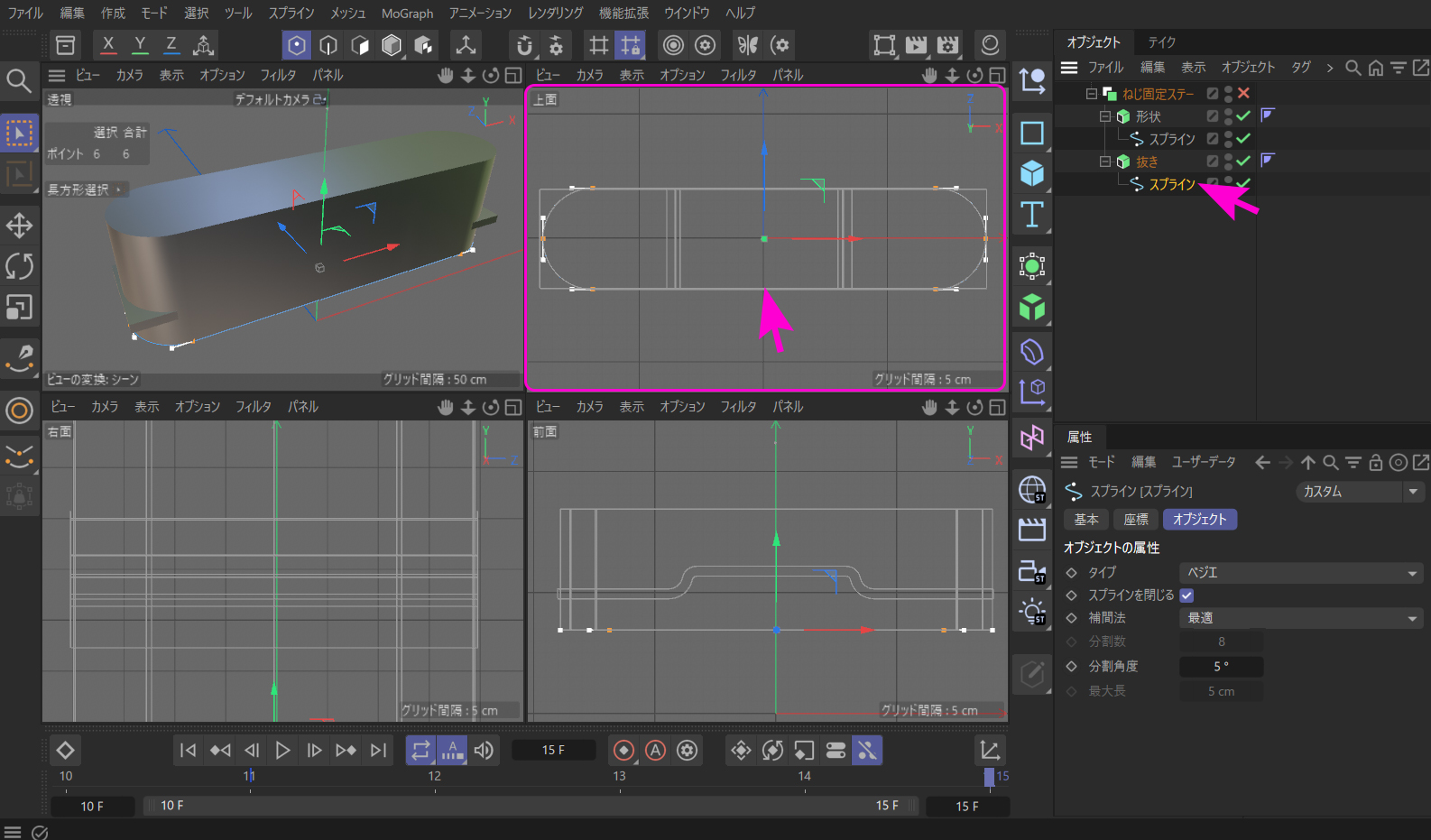

このように "コ" の字型をした形を押し出して作るには、形を真横から見たものを描いて押し出します。

【前面】ビューが真正面になりるようして作りました。きれいに押し出すには真正面になるビューで作るのが鉄則です。

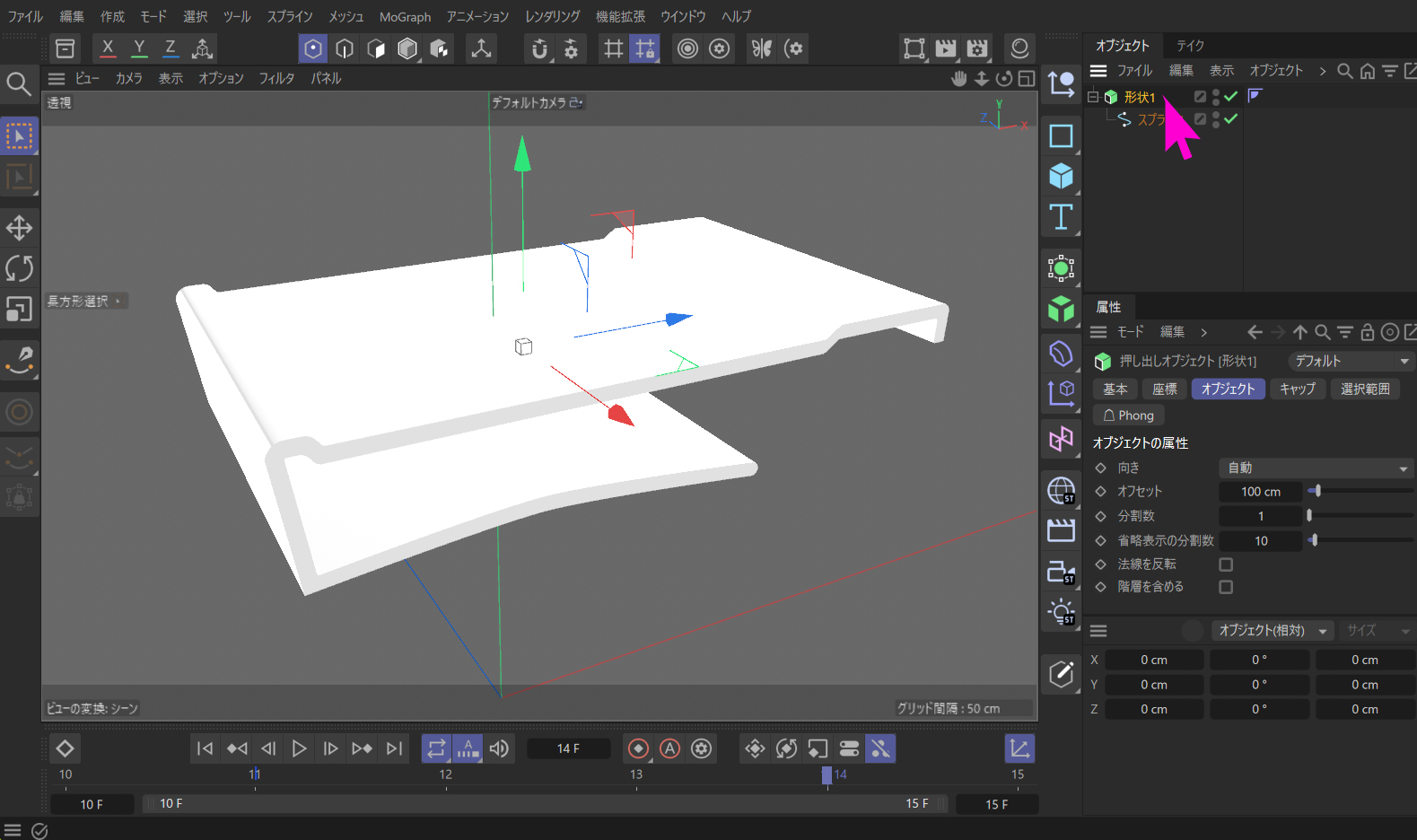

上の画像のものに、押し出しを掛けるとこんな感じです。画像のOMでは "形状1"となっていますが、わかりにくいので、これを "コの字の金属板"と呼びます。

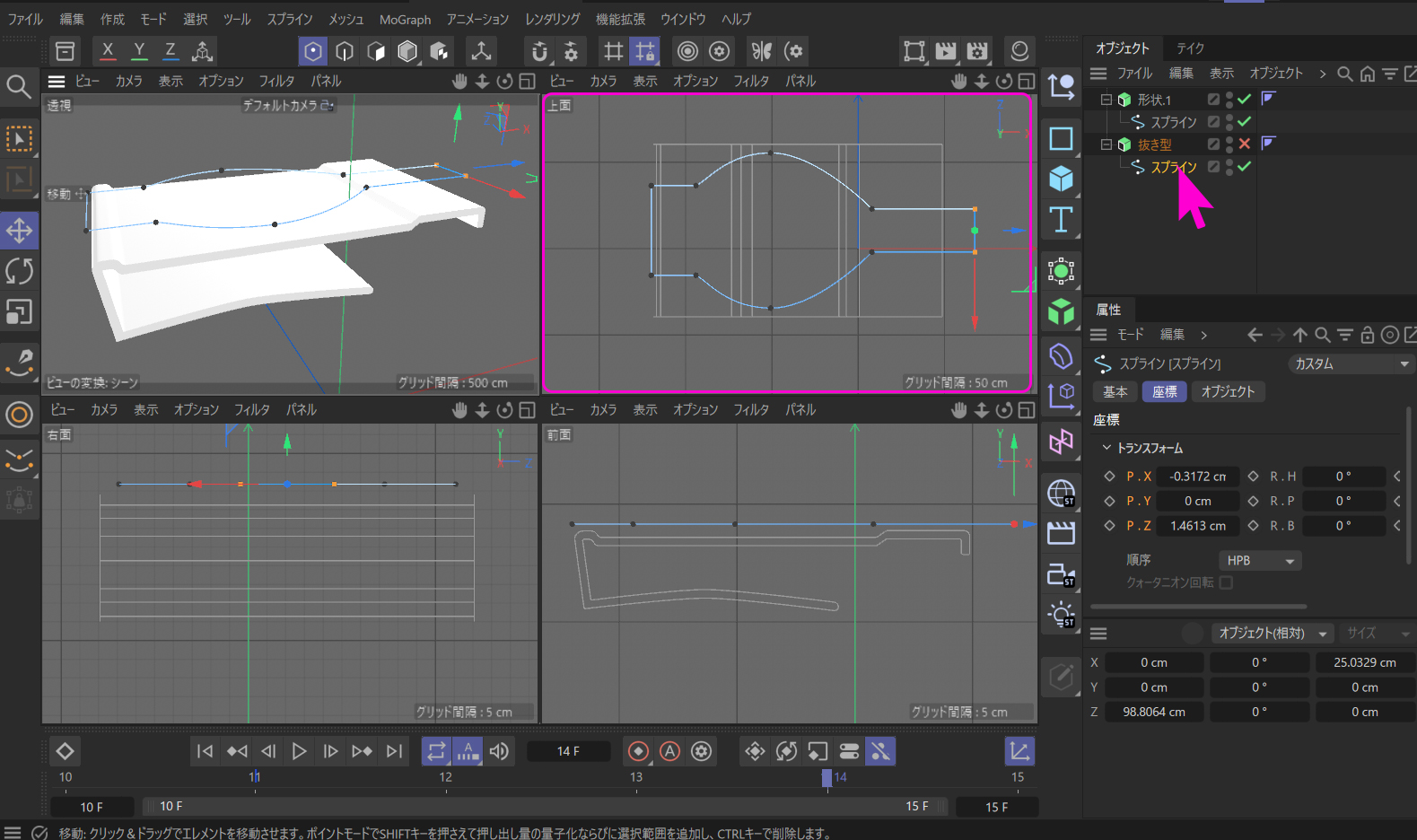

押し出した部分を加工するときはブールを使いますが、その前に押し出した"コの字の金属板"を任意の形にするための抜き型を作ります。

補足ですが、このようなものを『抜き型』と呼ぶ意味は『ブール』をお読みください。

抜き型は厚みのある平面で "コの字の金属板"を切り取ります。となると【上面】が真正面になります。次の作業は【上面】ビューでスプラインパスを打って抜き型の形を作ります。

3Dの作業は絵を描くというより、金属加工をする気分になるので面白いですね。

できた抜き型に押し出しを掛けて、"コの字の金属板"の下まで抜けるように配置します。

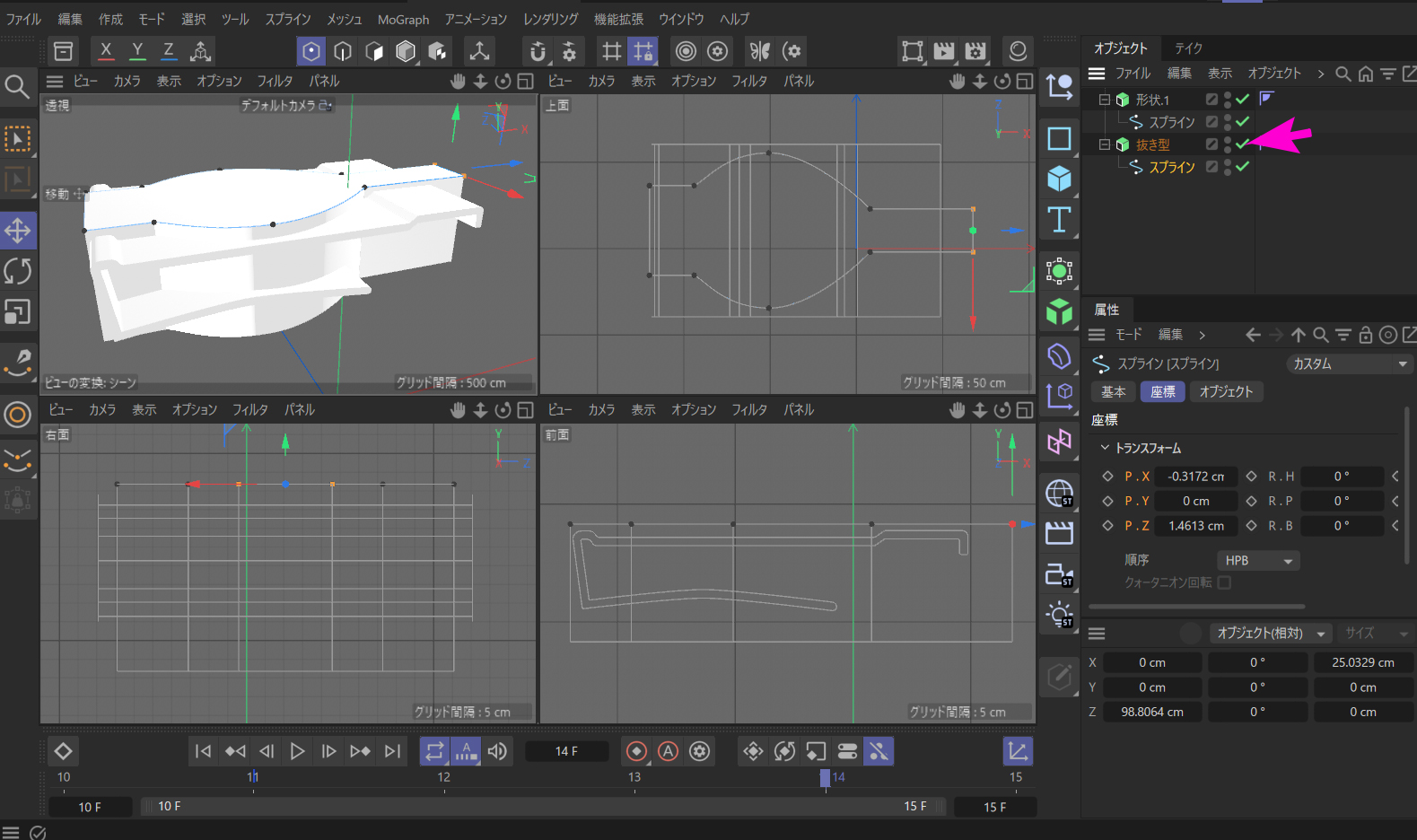

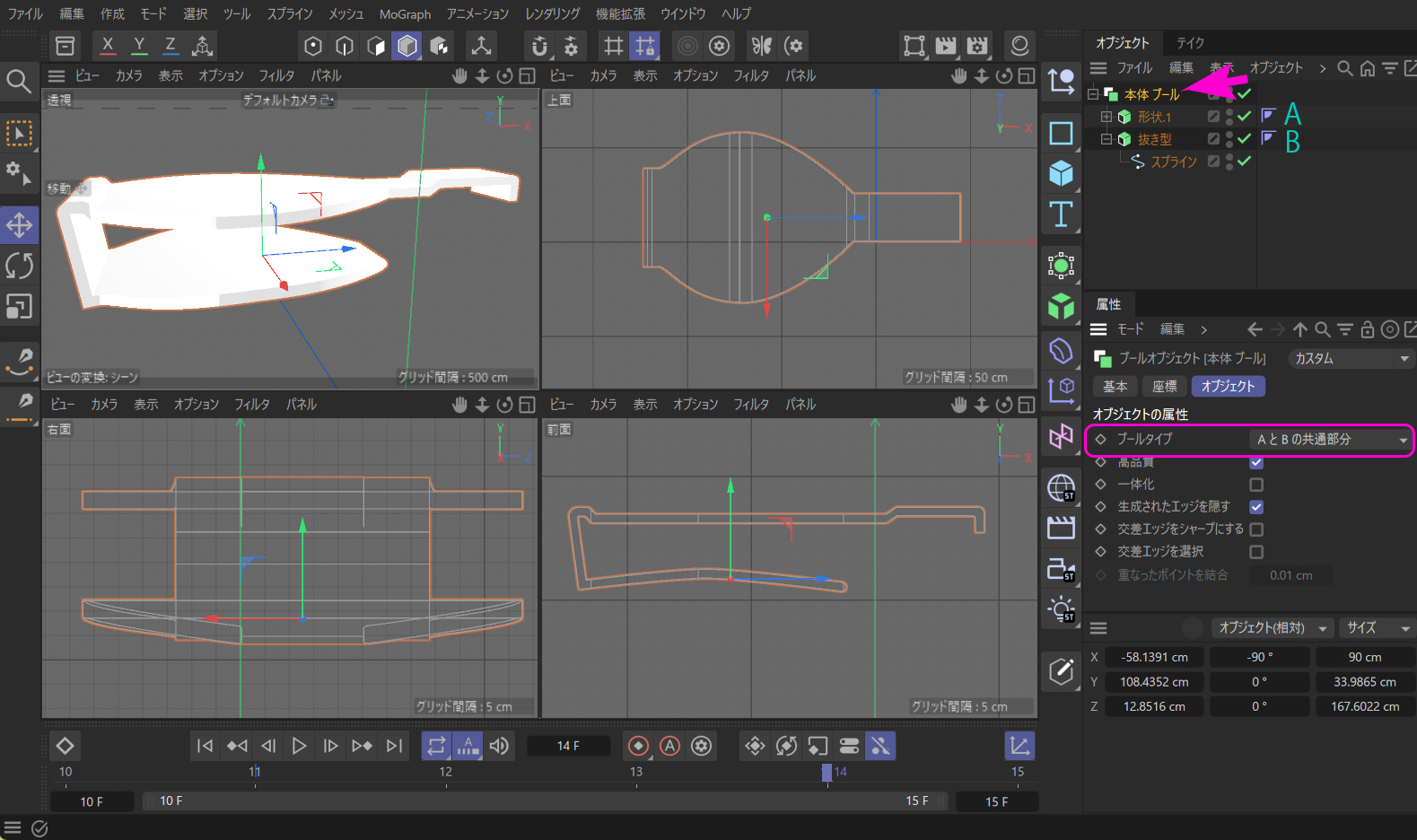

続いて、"コの字の金属板"と抜き型を重ねたものにブールを掛けます。ただし、ブールタイプは【AとBの共通部分】にしますので注意してください。

これを適用すると、『A』"コの字の金属板"と『B』抜き型の共通部分だけが実体化されます。互いに共通でない部分は現れなくなります。下の画像がその状態です。

さらに中央に回転シャフトが通る穴を開けるためにさらにブールを掛けますが、その前にシャフトの直径よりほんの少し大きい円柱を抜き型として作成します。

これは 3D画像ですから、シャフトのようなものは穴を開けなくても、そのまま突き通りますが、穴とシャフトの隙間にわずかながらも空間ができると、その部分に影が入って、さらにリアリティに富んだものになりますので、ここはひとつ手を抜かずにやり通すことにします。

円柱の抜き型ができたらブールを掛けます。ブールタイプは【AからBを引く】です。

これで "コの字の金属板"の完成です。

他の部分も、この例と同じようにスプラインと押し出し、そしてブールを使ったパーツがたくさん使われています。

次へ進みます。次は……。

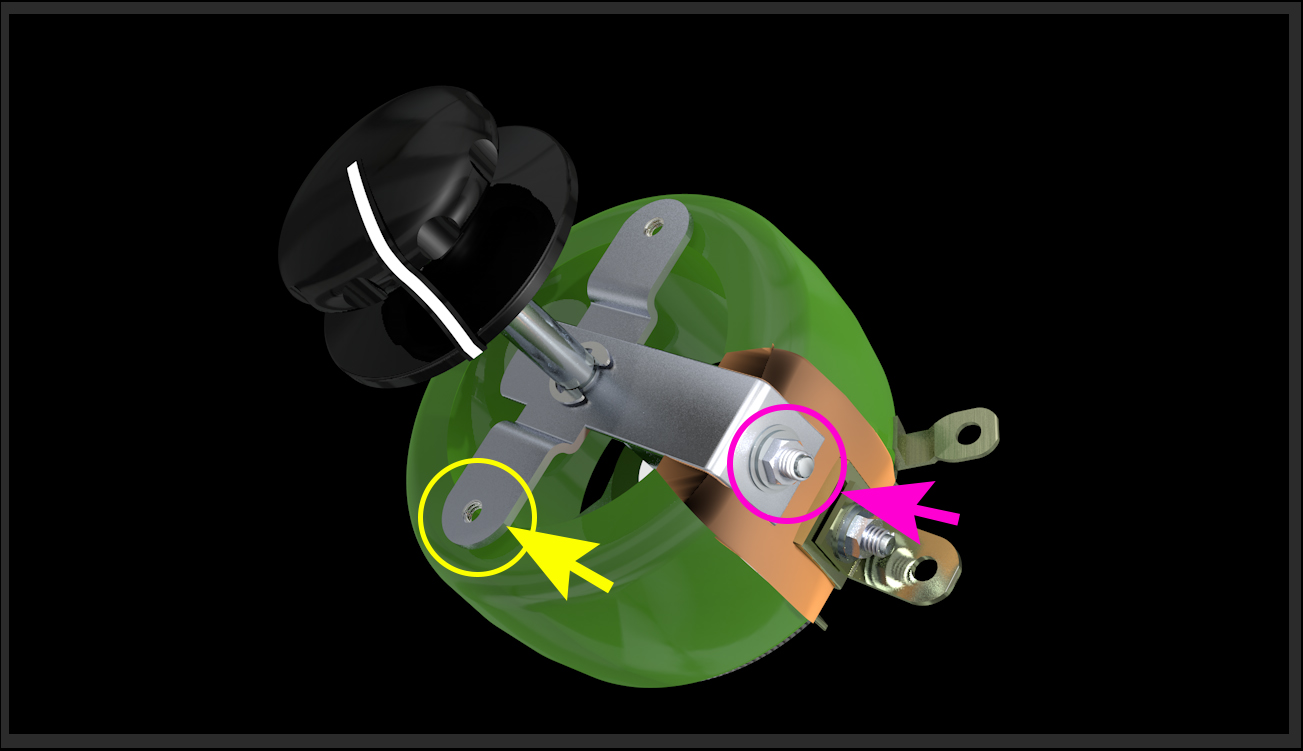

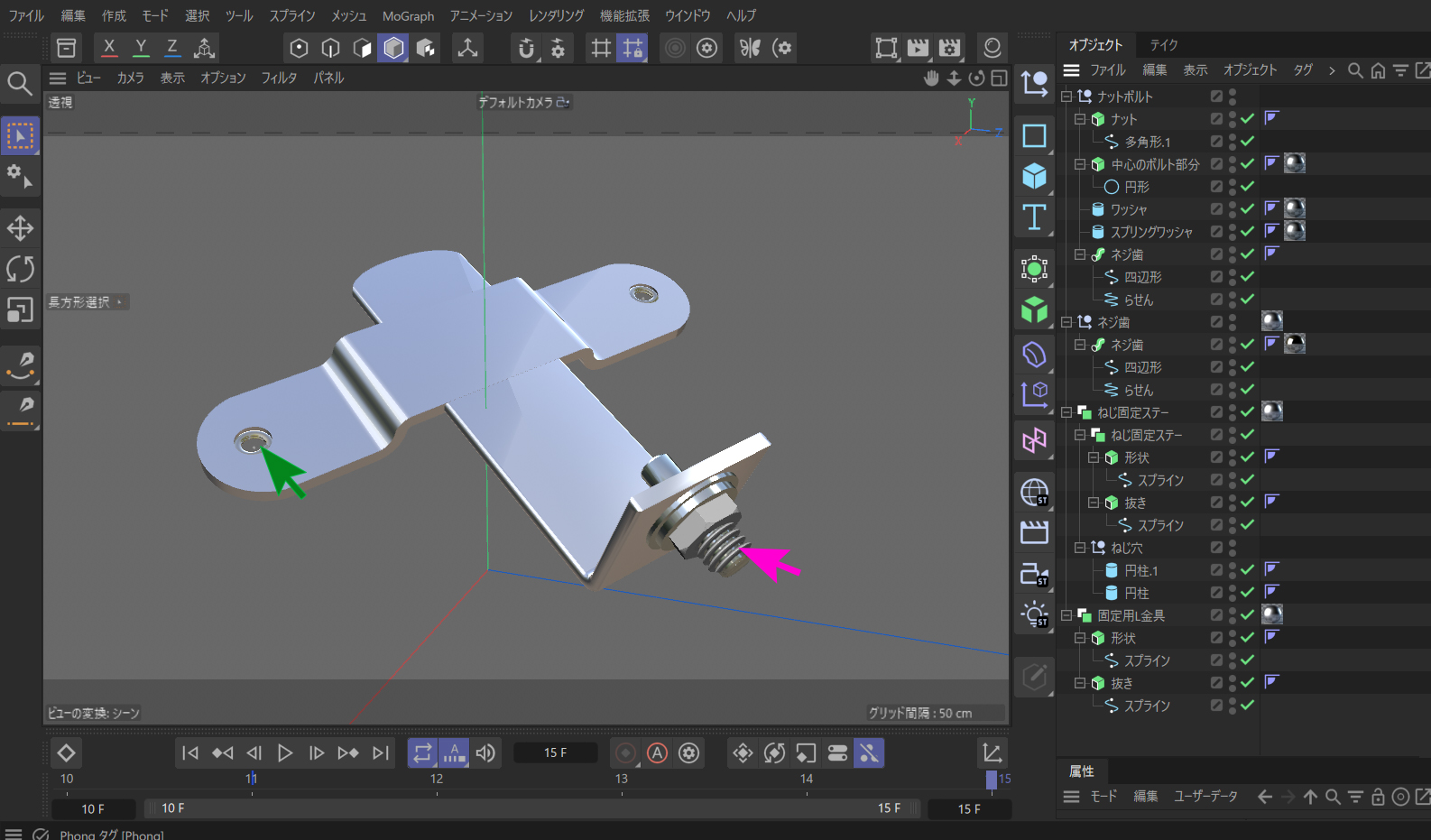

まずはサンプルの画像をご覧ください。

このピンクの矢印で示すネジ切りの部分がボルトで、黄色矢印がメスのネジ切り部分です。次はその作り方を説明します。

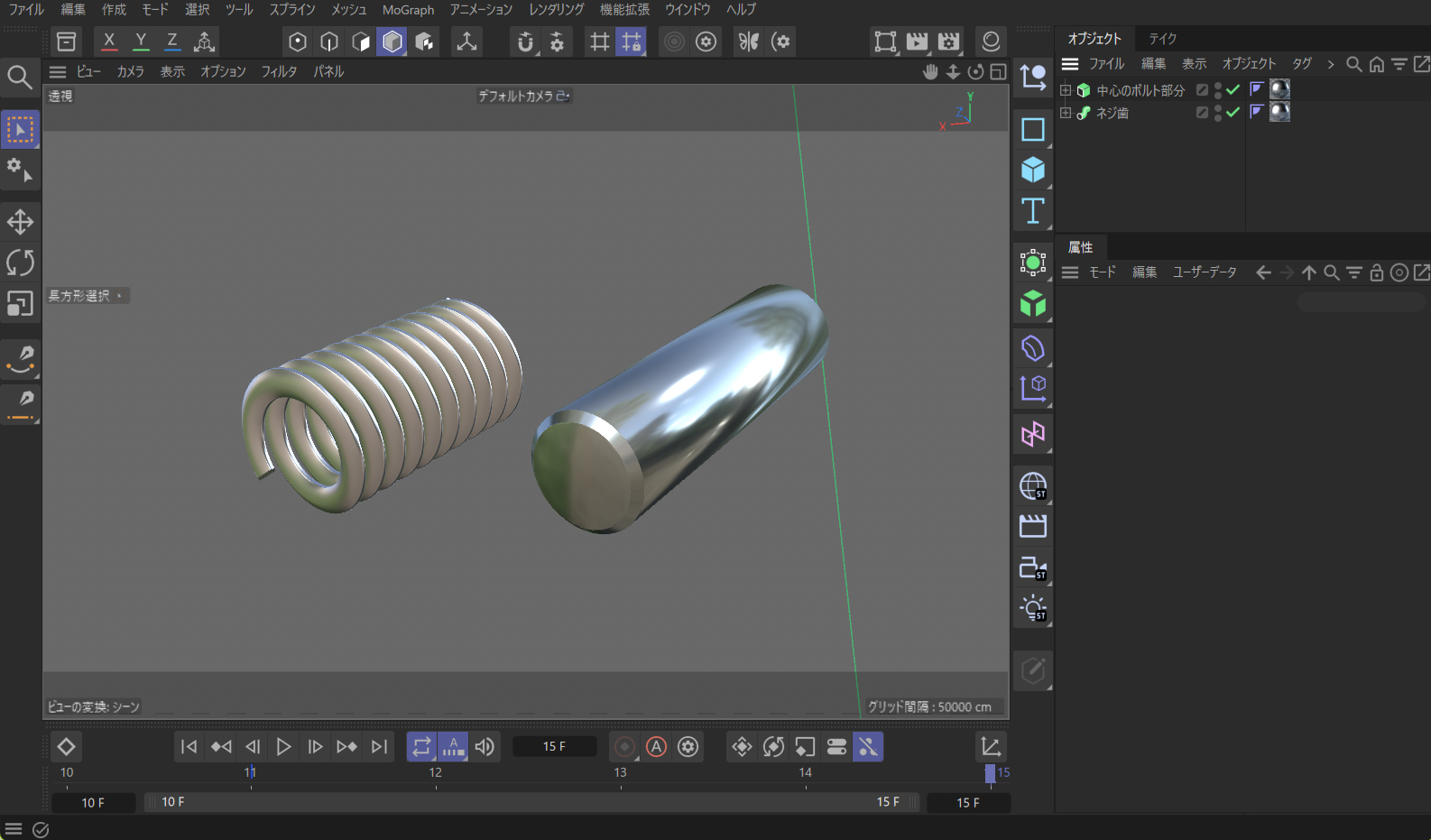

関係ない部分をすべて取り去るとこうなります。オスのネジ切りとメスのネジ切りです。

OMに注目してください。たかが、十字型のL型金具にボルトとナットがはまっていて、十字の両端にメス型のネジ切り穴が開いているだけの立体物ですが、すさまじい数のオブジェクトが並んでいます。そしてほとんどのものがグループ分けされており、すべてに名前を付けて整理してあります。そうでもしないと、制作物全体になると膨大な数のオブジェクトに埋め尽くされるからです。これは後で修正するときのことを考えて、必要なことだと思います。

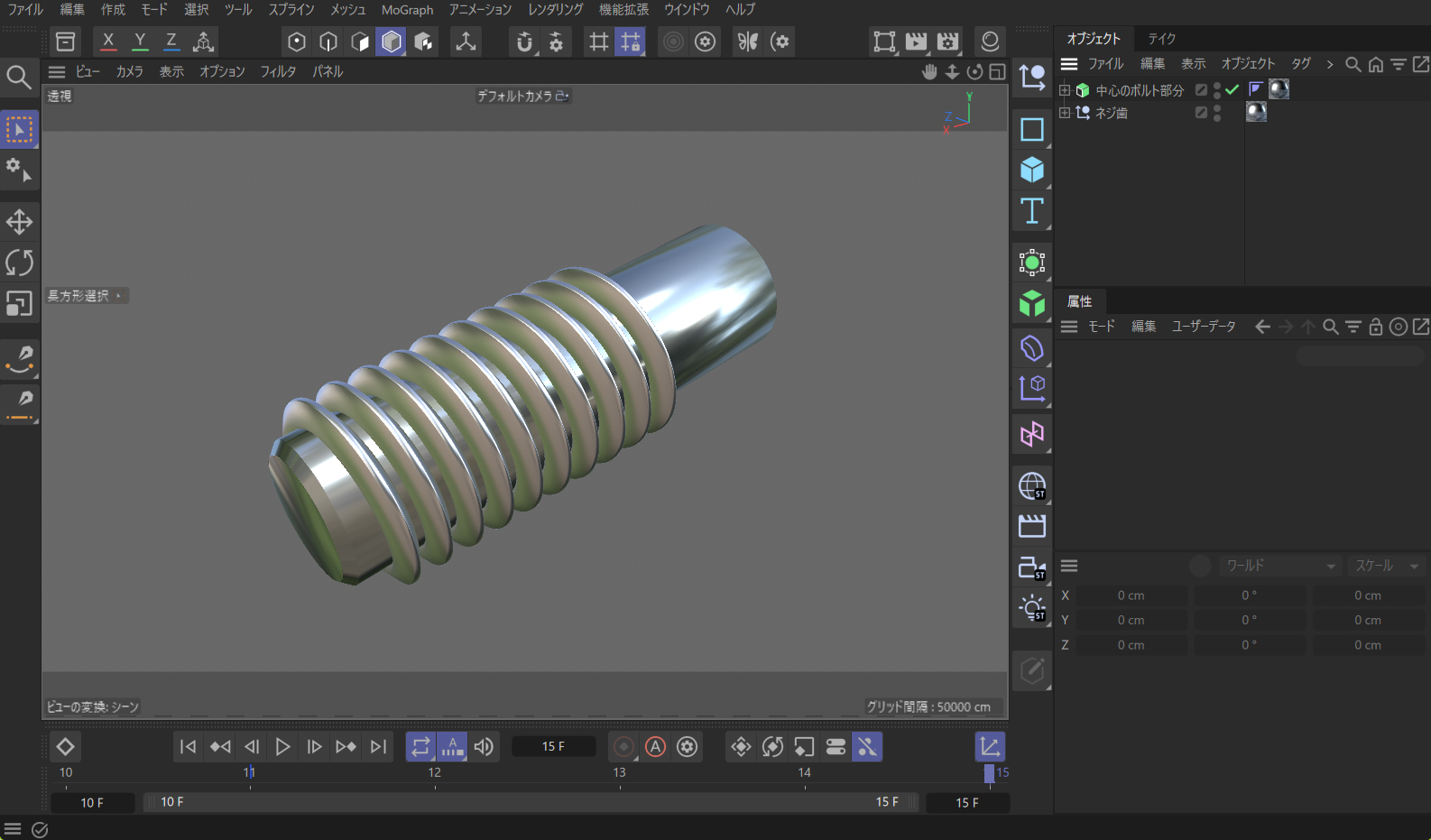

次の画像はボルトの部分だけにしました。

上の画像はネジ切りの部分と、ボルトの中心に当たる円柱とに分解できます。

円柱の部分は円形のスプラインオブジェクトを押し出して作っています。ふつうにプリミティブメッシュの『円柱』でも同じです。円柱の角を少し丸めているだけです。

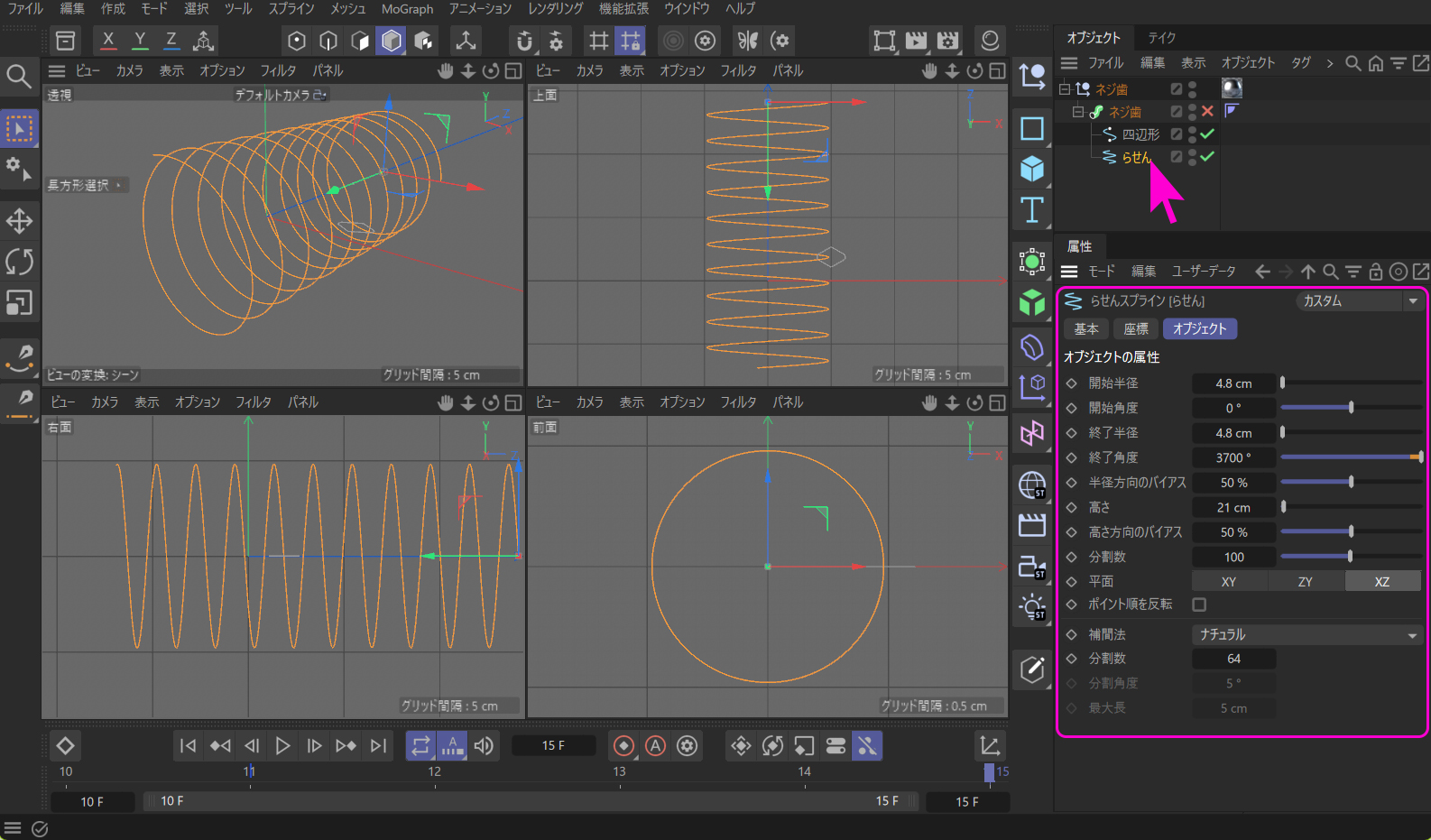

次は螺旋形のオブジェクトです。OMの "ネジ歯" と名前が付いたところを展開して、スイープをオフにすると次の画像のようになります。

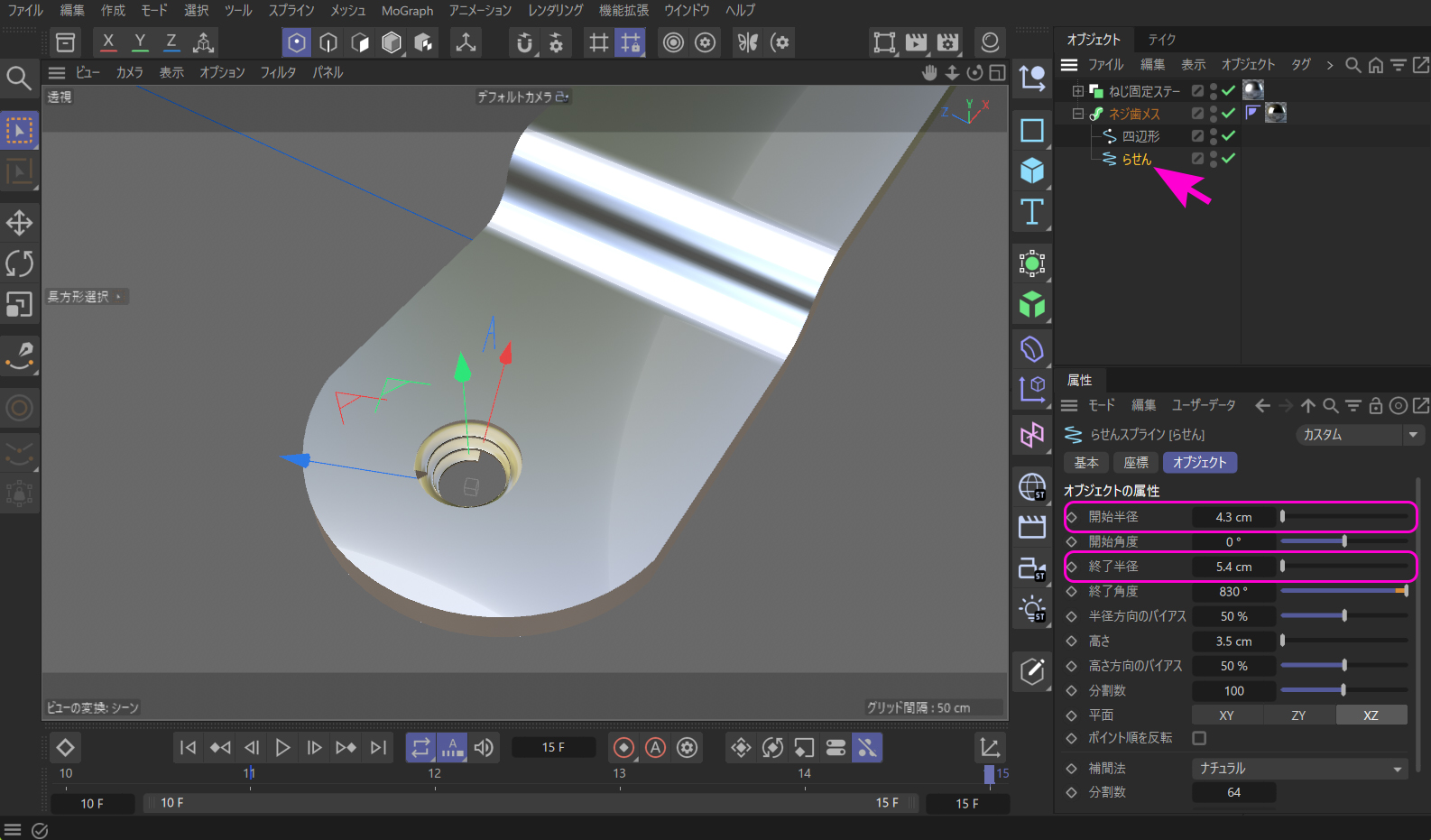

ネジ切りの種を明かすと、"らせん" のスプラインを四角形という名の付いたスプラインオブジェクトでジェネレーターのスイープを掛けて立体物にしているだけです。

スイープはスプラインに沿って別のスプラインシェイプを走らせた軌跡から立体物を作るものです。

軌跡となる "らせん" の設定が OMの下にある属性マネージャに表示されていますので参考にしてください。とくに難しいことはしていません。

ネジ山の形を決定しているのはスイープオブジェクトの下層の最初に置いたスプラインでかたどったクロードズドパスです。ネジ山のように見せるために次の画像のような形をスプラインパスで作っています。

ひし形の両端の頂点を面取りしただけの簡単な形です。スイープの形となるオブジェクトの角度や位置は適当で問題ありません。スイープする経路となるパス(例では "らせん")に沿わせるだけですが、形だけは重要です。

次に緑矢印が示すメス型のネジ切りの作り方です。

こちらも作り方は同じですが、ネジ切りよりも金属ステーのほうが凸型をした複雑な形をしていますので、おさらいの意味を兼ねて説明しておきます。

【前面】ビューを真正面にして、凸型の形をスプラインペンで作ります(前面ビューのピンク矢印)。そしてそれを押し出したのが下の画像です。

ブールオブジェクトをアクティブにすると元の形が分かりませんので、あえて OMで『×』を押して機能を止めています。そのため、もう一つのオブジェクトが凸型金具を覆おうように置かれているのが写っていますが、これは凸型金具の両端を丸く面取りするための角丸立方体で、ブールの抜き型になるものです。

次の画像のピンク矢印は、抜き型となる角丸立方体のもととなるクロードズドパスの形を示しています。

その二つを『A』と『B』にしてブールタイプを【AとBの共通部分】にすると、凸型金具ができあがります。

その金具の両端に穴を開けます。

さらに上位層にブールを置き(ピンク矢印)、その下層の最初に凸型金具を作っているブールオブジェクトを置き、さらにその次に、ネジ穴の抜き型となる 2個の円柱を親ヌルに入れたものを置いています。

このように親ヌルでグループにすると、この親ヌルが『B』となり正しくブールオブジェクトが機能します。『B』となるものが 2個以上になるときは、今回のように親ヌルでグループ化すると一つとして認識されます。

最後に、ボルトに付けたネジ切りオブジェクトと同じ "らせん" でスイープさせて作った『ネジ歯メス』を両端の穴に差し込んで完成です。メス型のネジ切りですので、ボルトとなる円柱は必要ありません。

"らせん" の設定で『終了半径』より『開始半径』を小さくしているのは、少しすり鉢状にした方が、遠くから見たときにネジ山がよく見えるから、だけの理由です。

では次です。

サンプルの画像をご覧ください。

レオスタットのボディとなる緑色の陶器の上には、縞模様のように並んだ細かい線がたくさん並んでいます。これは抵抗線と呼ばれるもので、二つの接点とのあいだを縦にぐるぐる巻きにつないでいます。その巻線の上部を接点となる金属端子が接触しながら回転すると、接触している抵抗線の端からの距離と共に抵抗値が変化するために、電圧がコントロールできるという働きから、可変抵抗器と呼ばれています。また陶器のようなもので包まれているのは、ワット数が大きく発熱が激しいからです。そして端子が 2極しか無いのがレオスタットの特徴です。3極になると "ポテンショメーター(ボリューム)"と呼ばれる物になります。

ちなみに電気パーツの説明は関係ないので読み飛ばしてください。

では続けます。次の画像ですが……。

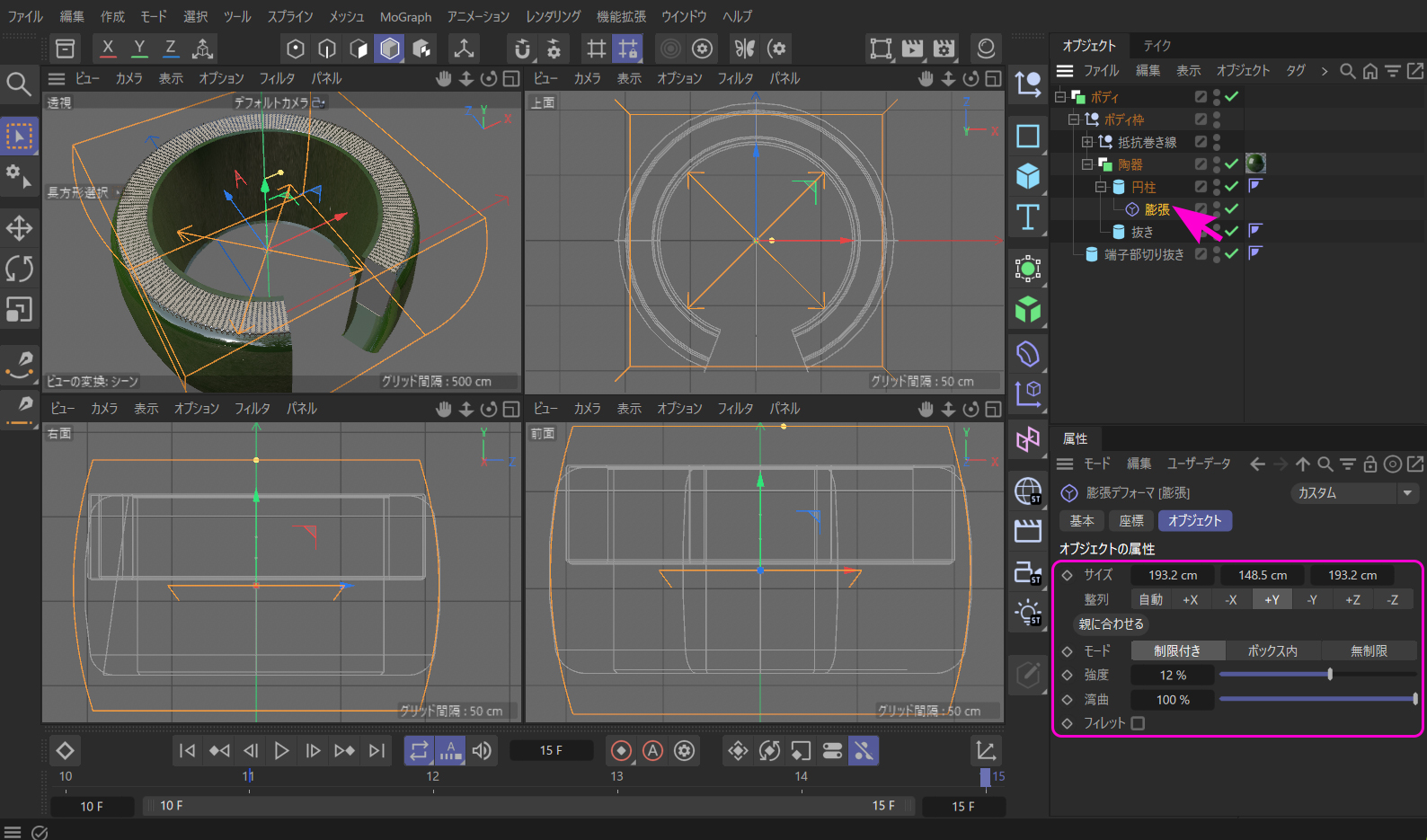

抵抗線を包む陶器のような物体の作り方を簡単に説明しておきます。何かの参考になれば幸いです。

OMには "ボディ枠"というオブジェクトから "端子部切り抜き"と名前の付いた円柱がブールで切り取られています。この円柱は【スライス】されて扇型になっていますので、画像のように "ボディ枠"というオブジェクトの一部分だけが切り取られています。このスペースには電極となる端子をボルトで固定する物がはめ込まれます。

次の画像は、その "ボディ枠"の部分を展開した OMの画像です。

"ボディ枠" オブジェクトの下層には "抵抗巻き線"と書かれたオブジェクトと "陶器" と名前の付いたブールオブジェクトがあります。

さらにブールの "陶器" オブジェクトを展開しますと、その下層にはデフォーマの『膨張』で腹部を太らせた円柱から、"抜き" と命名された円柱の部分が切り取られ、全体としてはぽってりとした筒状になったものが、緑色した "陶器"と名前の付いたブールオブジェクトの内容です。

ブールが二重に入れ子になっていますので、見た目は複雑そうに見えますが、OMの構造を理解してしまえばそれほど難しくはありません。簡単に書けば、太らせた円柱の中心を別の円柱で抜き取ったものを、スライスした円柱でさらにその一部を切り取っている……となります。

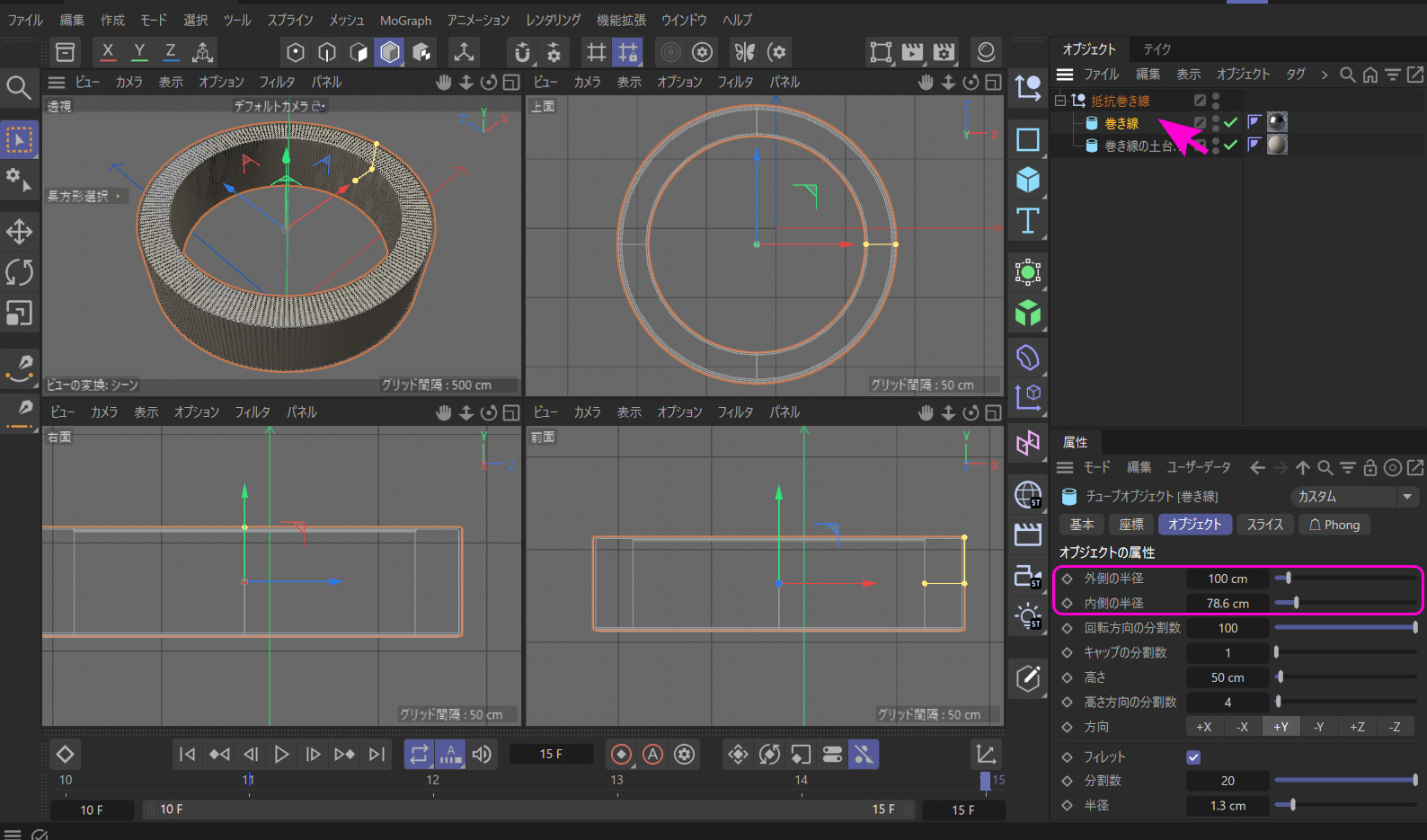

続いて今回の主役となるのが "抵抗巻き線"と書かれたオブジェクトです。次の画像はそのオブジェクトだけに絞ったものです。

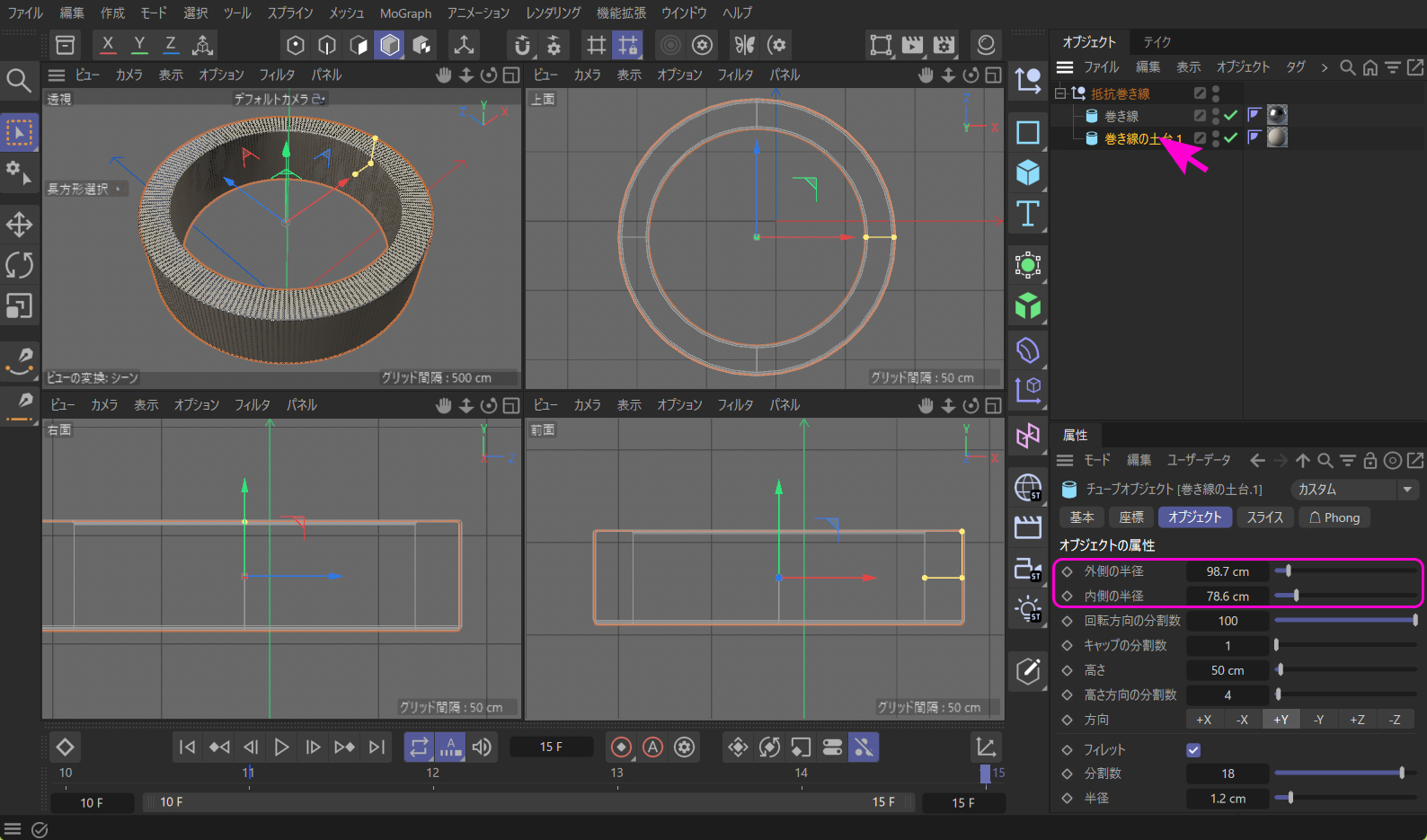

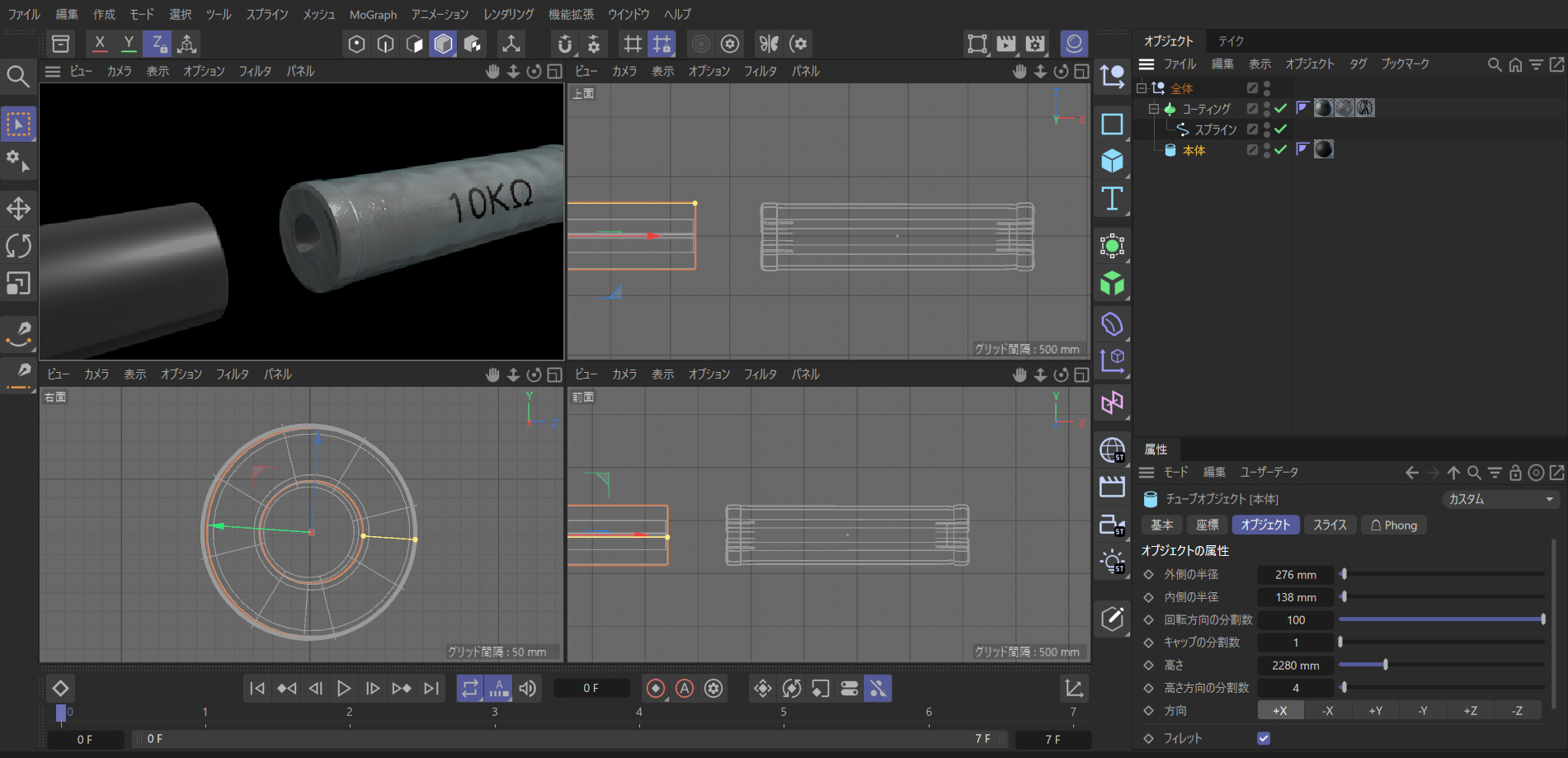

OMの "抵抗巻き線"を展開すると、"巻き線"と、"巻き線の土台1"と書かれた 2つの『チューブ』オブジェクトが出てきます。プリミティブメッシュの『チューブ』はリング状の円柱ができます。

二つの属性マネージャを見比べてみますと……。

ビューには一つしか見えていませんが、実際は "巻き線の土台1"のほうをほんの少し小さくして二つを重ねています。この理由は巻き線が土台より少し離れているように見せるためです。

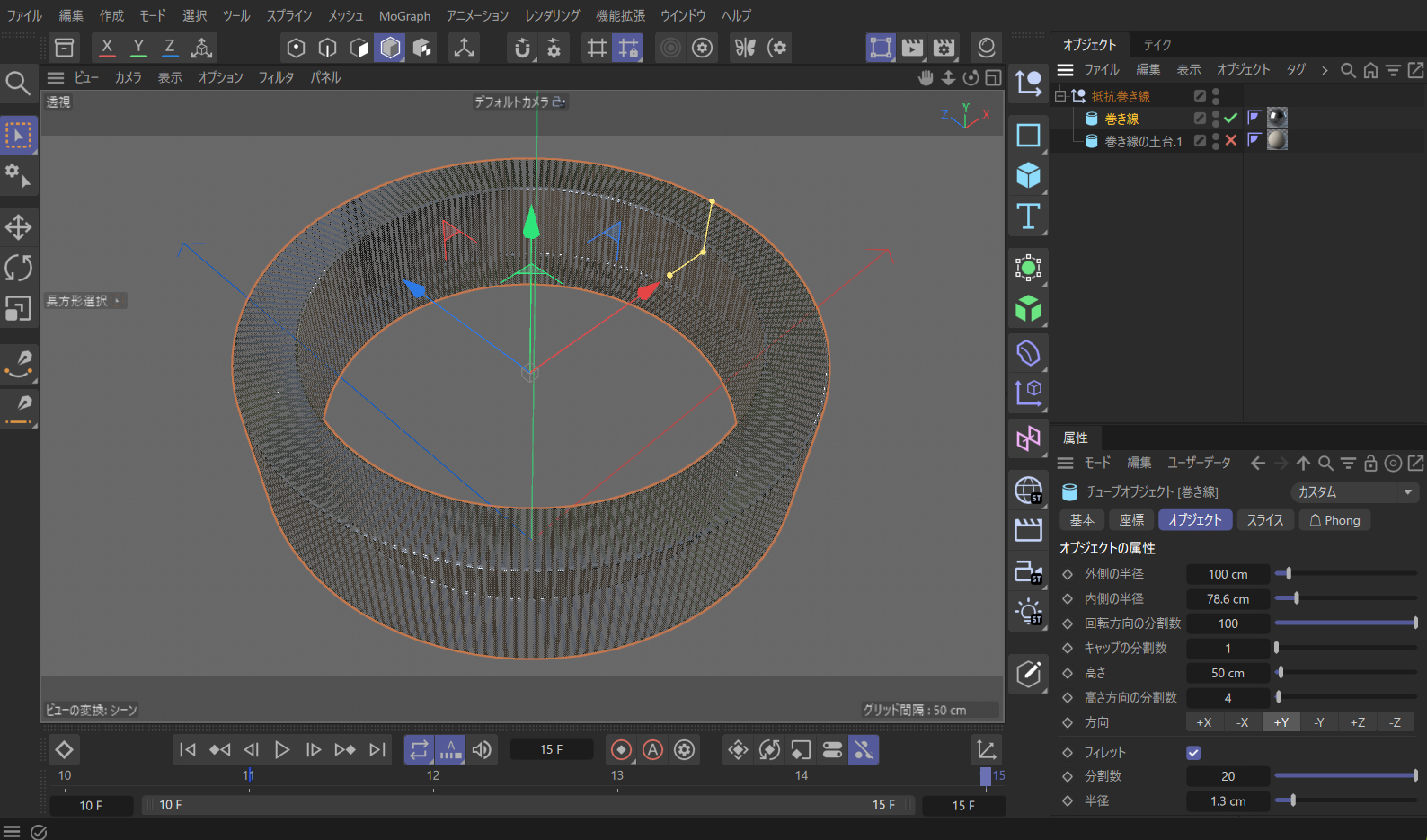

"巻き線"オブジェクトにするとさらによくわかります。

黒っぽい縞模様がぐるぐる巻きになっています。

これはスプラインで線を引いたのでも、"らせん" をスイープしたのでもありません。ただの絵です。

種を明かされるとがっかりするかもしれませんが、こんな方法でも立体物ができるという例です。

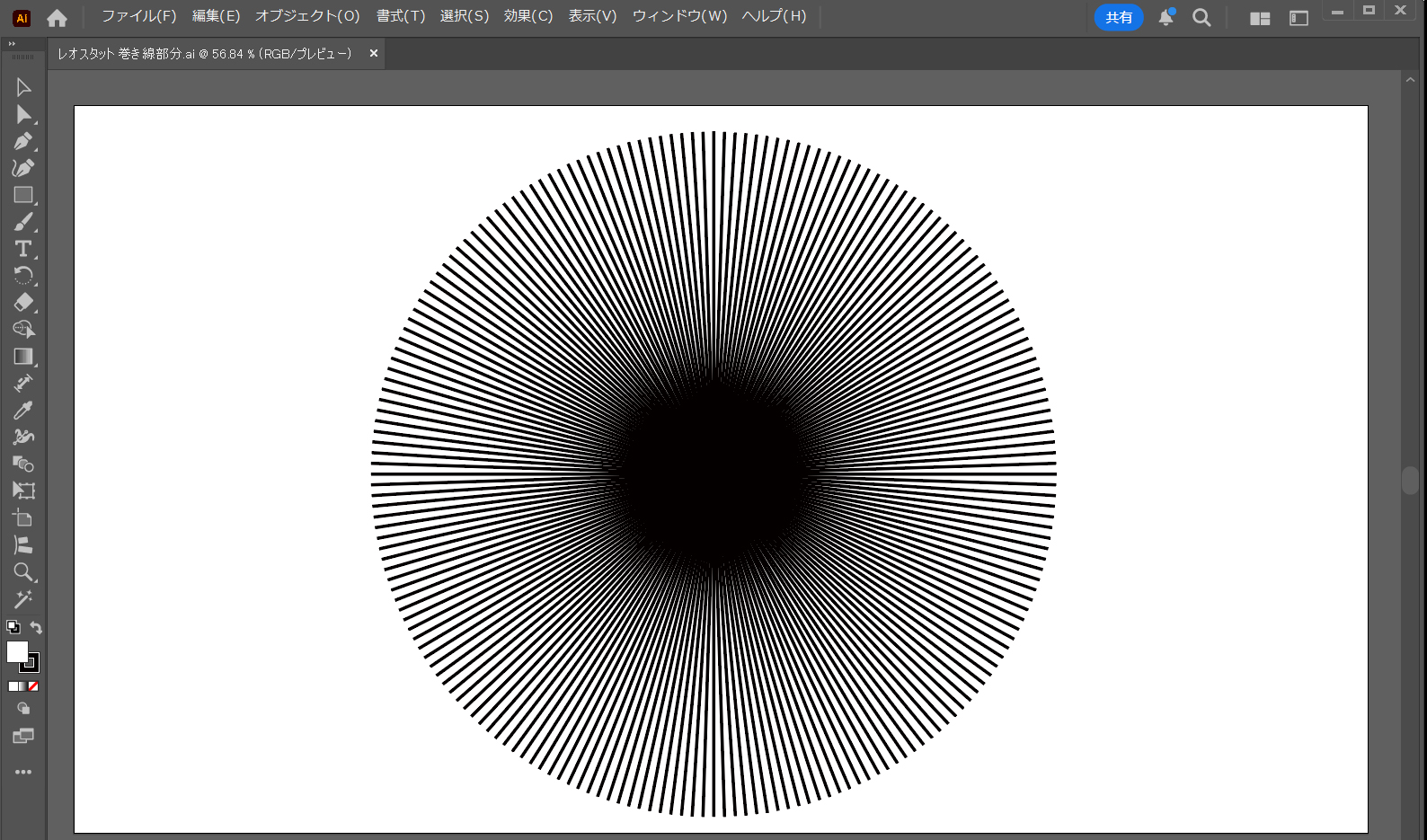

その方法ですが、次の画像です……。

円の中心で 1.8°ずつ回転させた直線が100本並んだ絵です。線の太さは『4pt』です。実際は 3.6°間隔で 50本並べて、それを全選択した後、センターで 1.8°回転させて100本にしただけです。手が抜けるところは気にせず抜いています。

これを "巻き線"という名の PNGファイルにして、C4d Lのマテリアルとして取り込んでいます。その方法ですが、まずは "巻き線"オブジェクトに貼られたマテリアルエディタの画像をご覧ください。

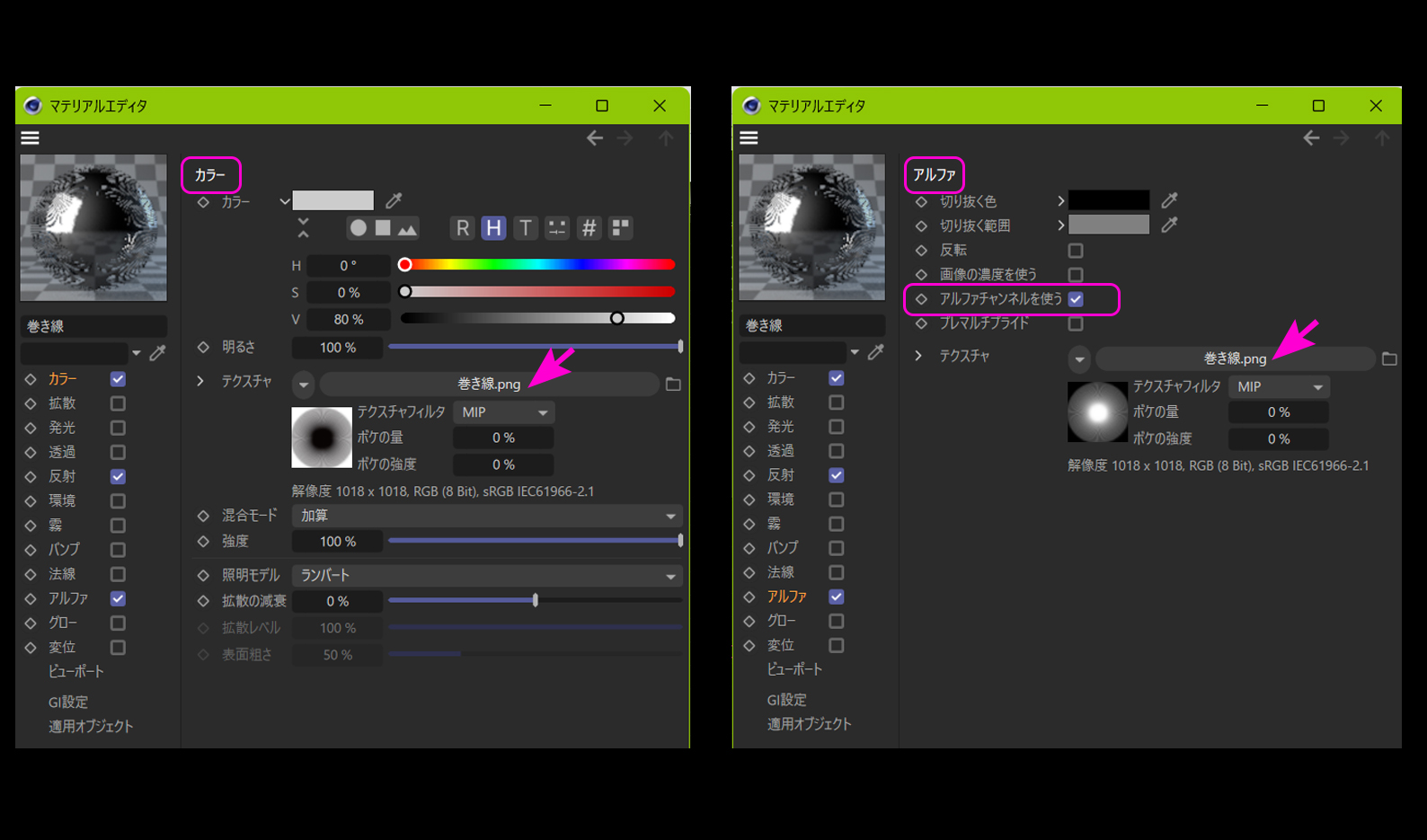

使用しているのは、【カラー】【反射】【アルファ】チャンネルの 3つです。順に説明します。

まず、【カラー】と【アルファ】チャンネルです。

どちらもテクスチャとして、先ほどイラストレーターで作った放射状の PNGファイルを読み込んでいるだけです。

【アルファ】チャンネルは【アルファチャンネルを使う】にチェックを入れるのをお忘れなく。

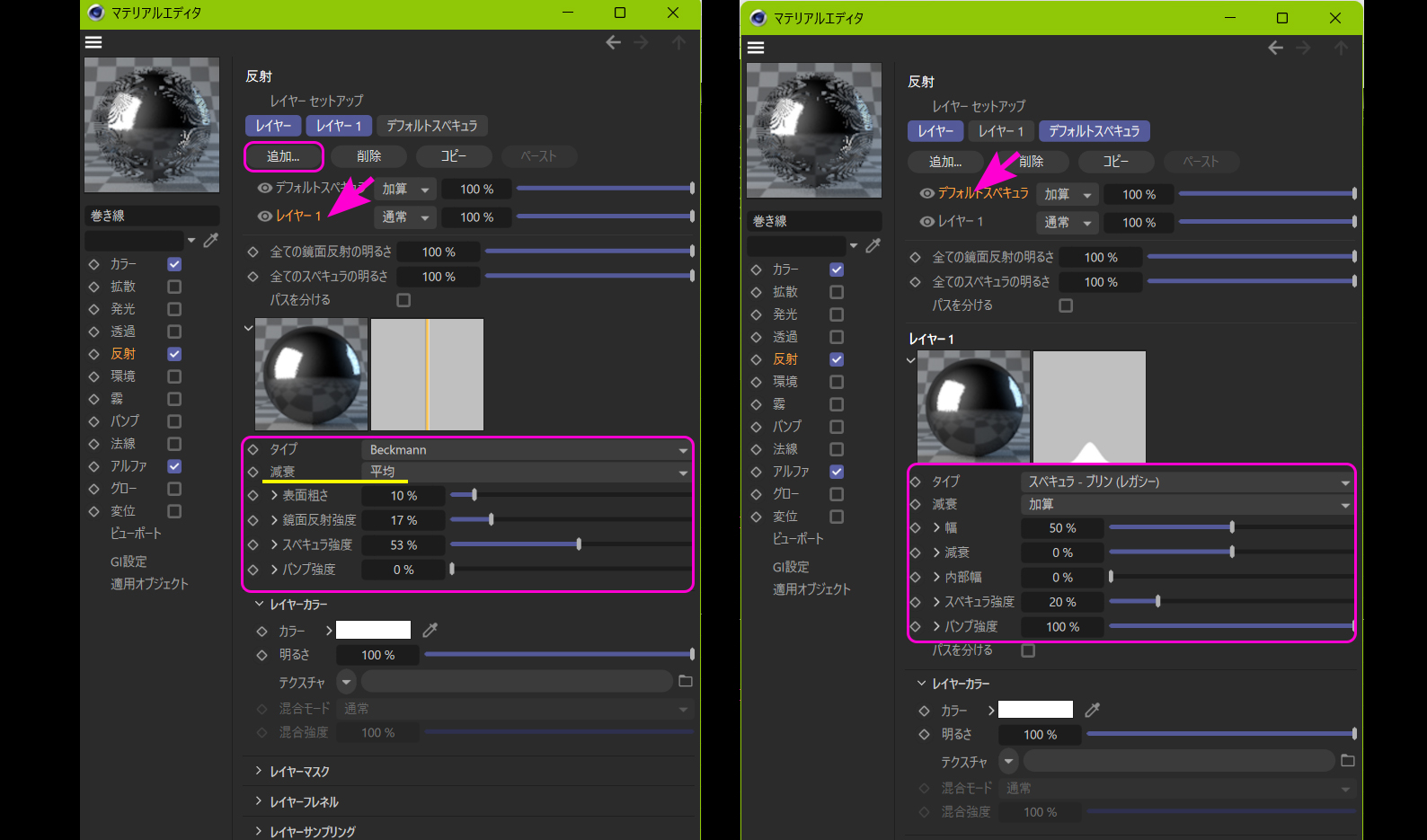

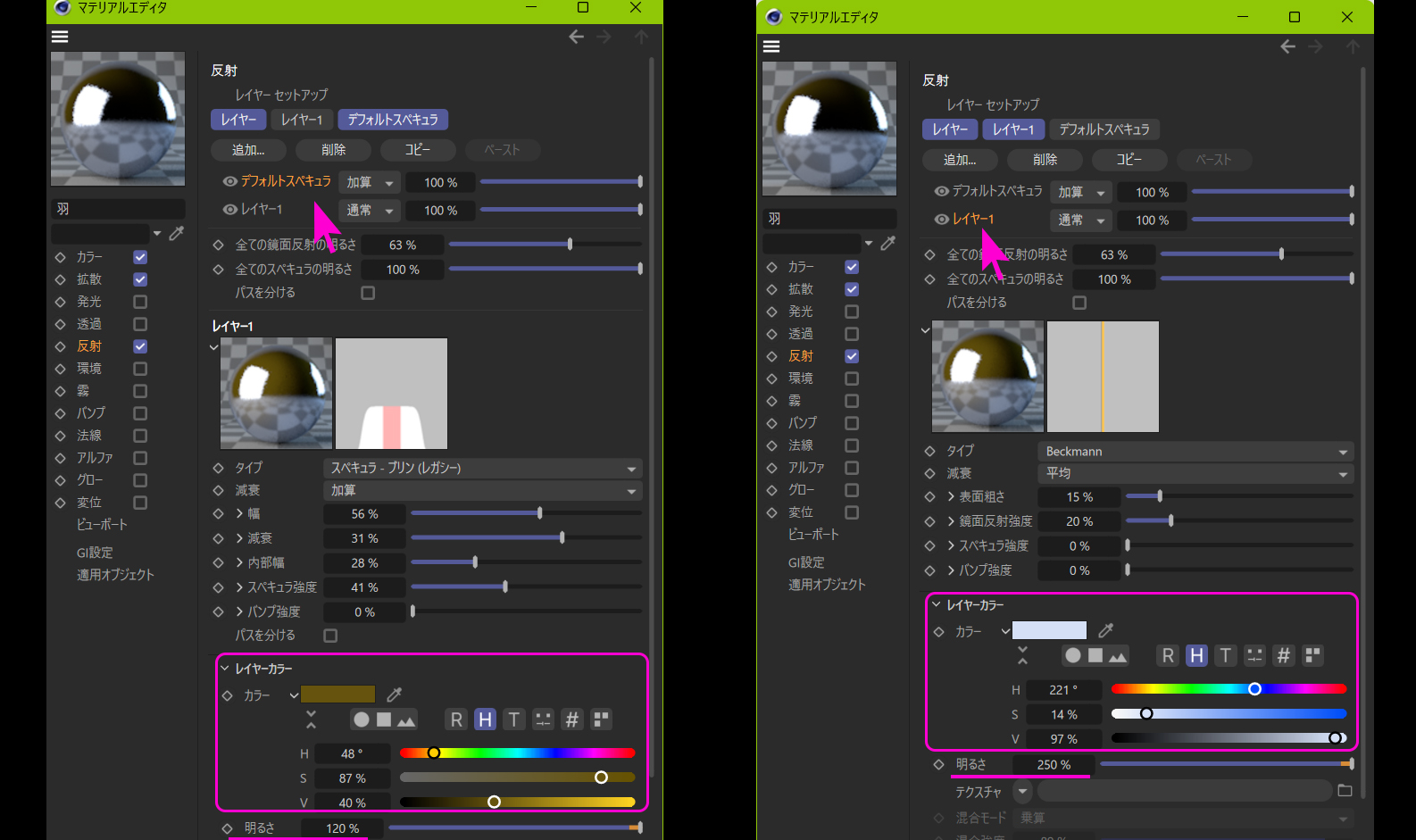

次は少々ややこしい【反射】チャンネルです。

右がデフォルトスペキュラで、光が白く反射する具合を調整できます。ボケた感じに反射したり、くっきりと丸い光の反射の輪郭を出すことができますが、フォトショップのように絵を描く感じで光沢を作るのではなくて、どちらかというとライトオブジェクトが出す光源の角度や強さ、距離にものすごく左右されます。こうすればこうなる、という理屈がまるで通じませんので、なかなか思ったとおりにはなりません。

そしてそれが如実に現れるのが、 "Beckmann"と呼ばれる鏡面反射です。【追加】ボタンを押して新しいレイヤーを追加して出しています。左のマテリアルエディタの画像がそれです。

このレイヤーの順番でも変化しますので注意が必要です。今回はデフォルトスペキュラの次にセットました。

金属風の鏡面反射を作るのなら 【減衰】を『平均』にするのが多いと思います。これはほぼすべての光を反射して、【鏡面反射強度】を上げるほどに鏡のようになっていきます。詳しくは『リアルな金属表面を作る』で説明しますが、これもそうとうに苦労させられるものの一つです。今回はほとんど線にしか見えない物を相手にしていますので、隅っこのほうが金属ぽくキラリと光ってくれる程度でいいかなと、やや妥協気味に設定しました。

それとお気づきかと思いますが、この "巻き線"オブジェクトの線はただの平たい物体が巻き付いている "ように見える" だけです。現物は細い金属線ですから円柱状です。それを目指すとパソコンの負荷が極限を超えそうなので、今回はこれで良しとしました。

それでも白い土台から "巻き線"が浮いているみたいに見えるのは、アルファチャンネルのおかげです。

電子部品を題材にした 3Dモデルに欠かせないのが、金属でできた物体です。ボディがプラスチック製であってしても半田付けする部分は金属になっていて、しかもきれいに磨かれていないと半田不良となって製品にならないほどです。

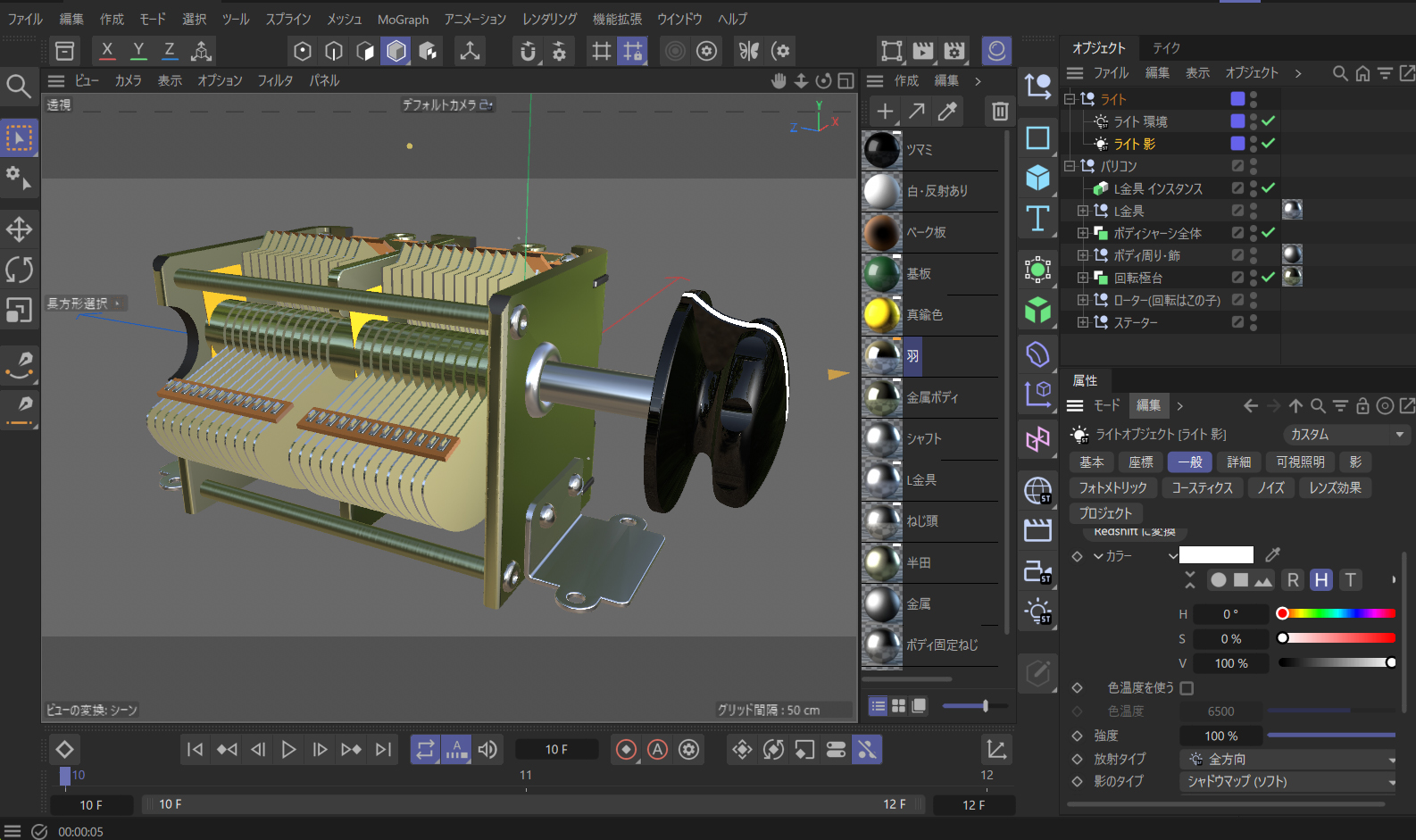

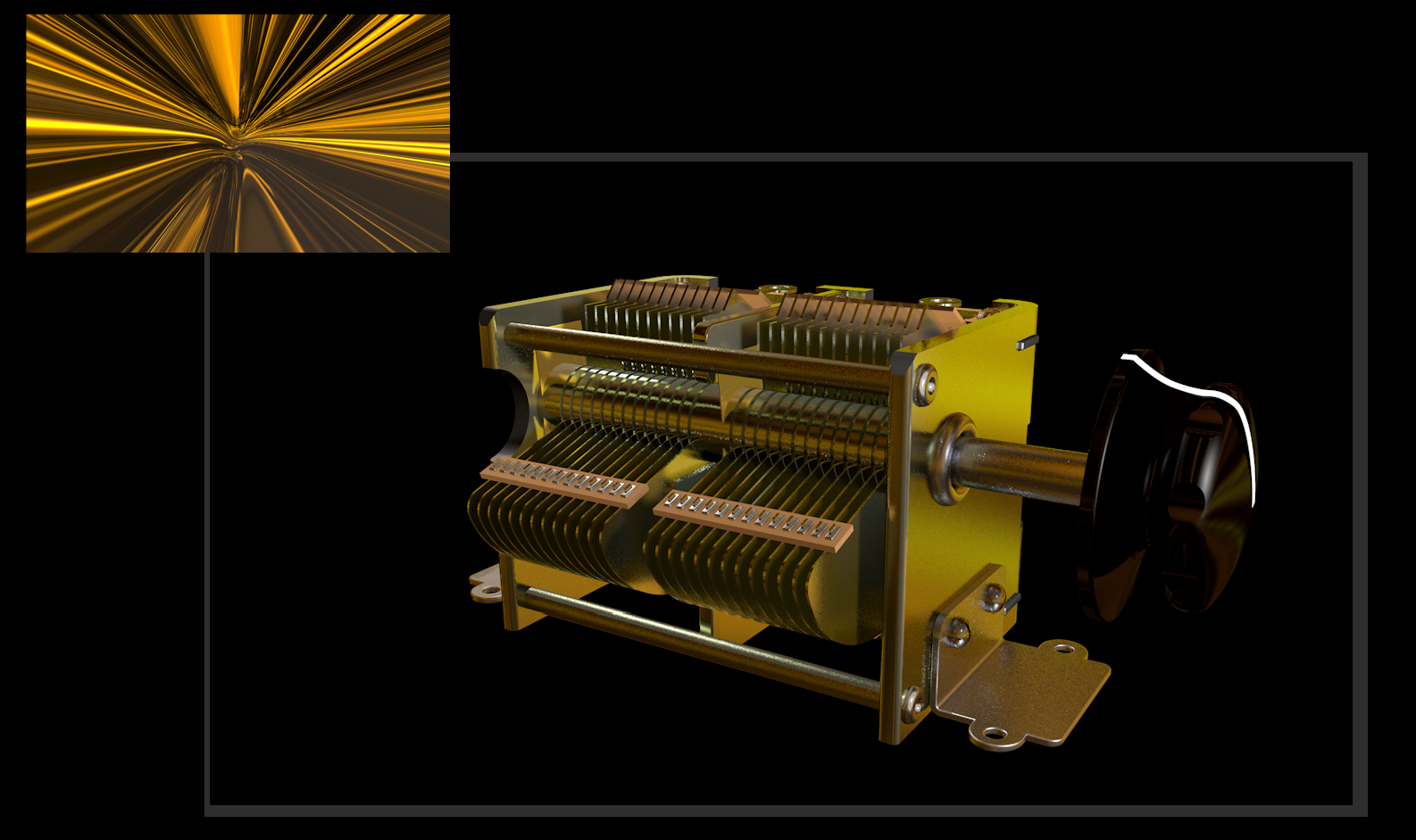

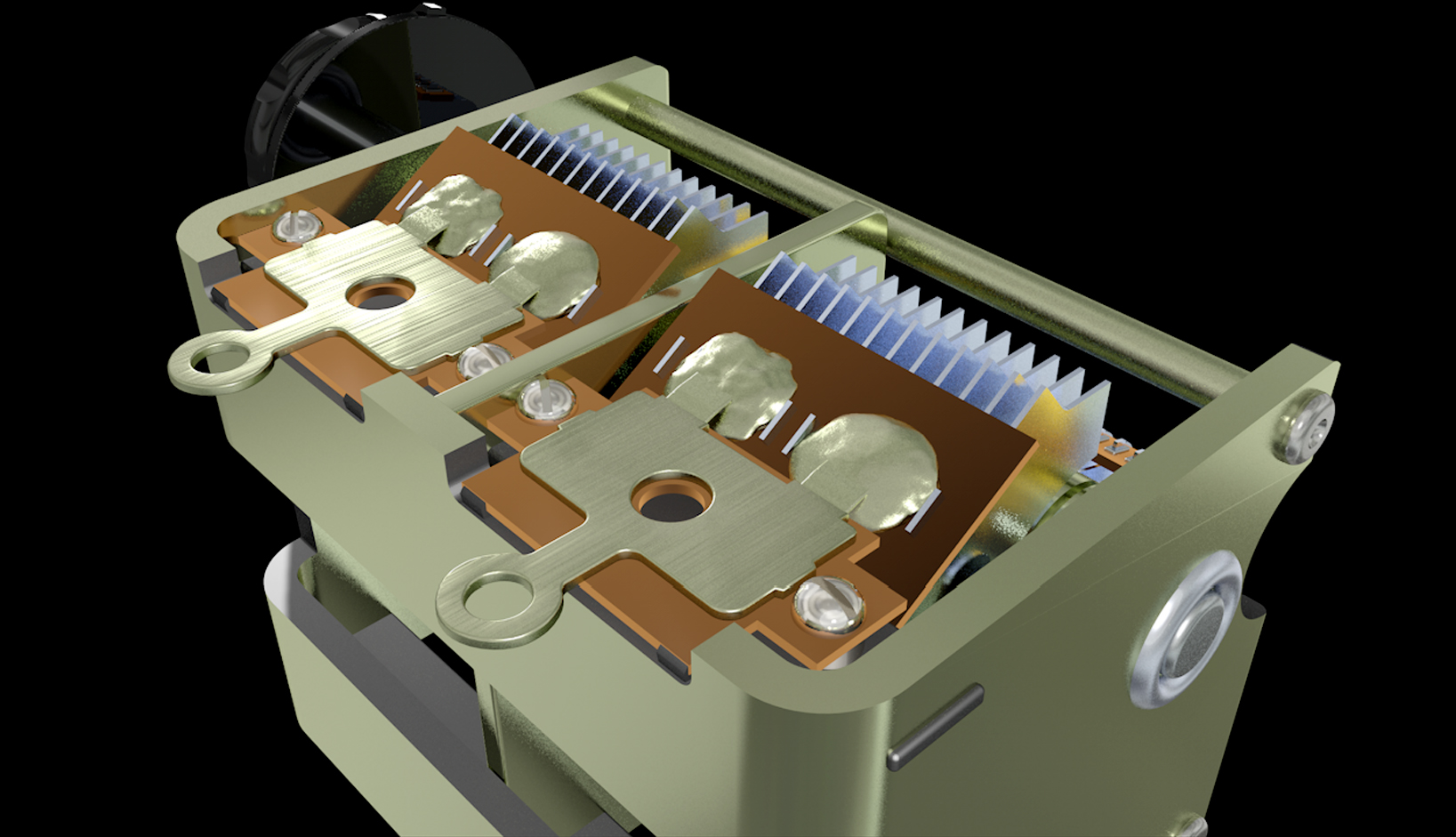

次の画像は、金属の塊といっても過言ではないバリコンと呼ばれるレトロ部品の 3Dモデルです。

これは真空管式のラジオが全盛だった昭和時代で使われており、放送電波の選局をする回路に使われる部品の一つです。エアーバリアブルコンデンサーが正式名称で、コンデンサの容量が調整できるパーツです。この容量の変化を利用して、ラジオ放送の受信周波数を調整していました。

とにかくほぼ全体が金属でできているのは間違いありませんが、上の画像にはウソが写っています。それは実際にレンダリングするとはっきりします。画像のようにきれいな金属光沢は出ません。最初のころはこれをバグだと思い込んでいて、見当違いの場所を調べていたほどです。

その理由は金属のような鏡面反射を多用するマテリアルをリアルタイムにレンダリングしていては作業にならないほどパソコンが遅くなるから、仕方なしに架空の反射具合で、「仮に映したらこうなるよ」程度に C4dが映してくれているだけです。実際の状況を見ながら作業したいときは、インタラクティブレンダーを起動してください。ただしパソコンのスペックに大きく左右されますのでご注意ください。

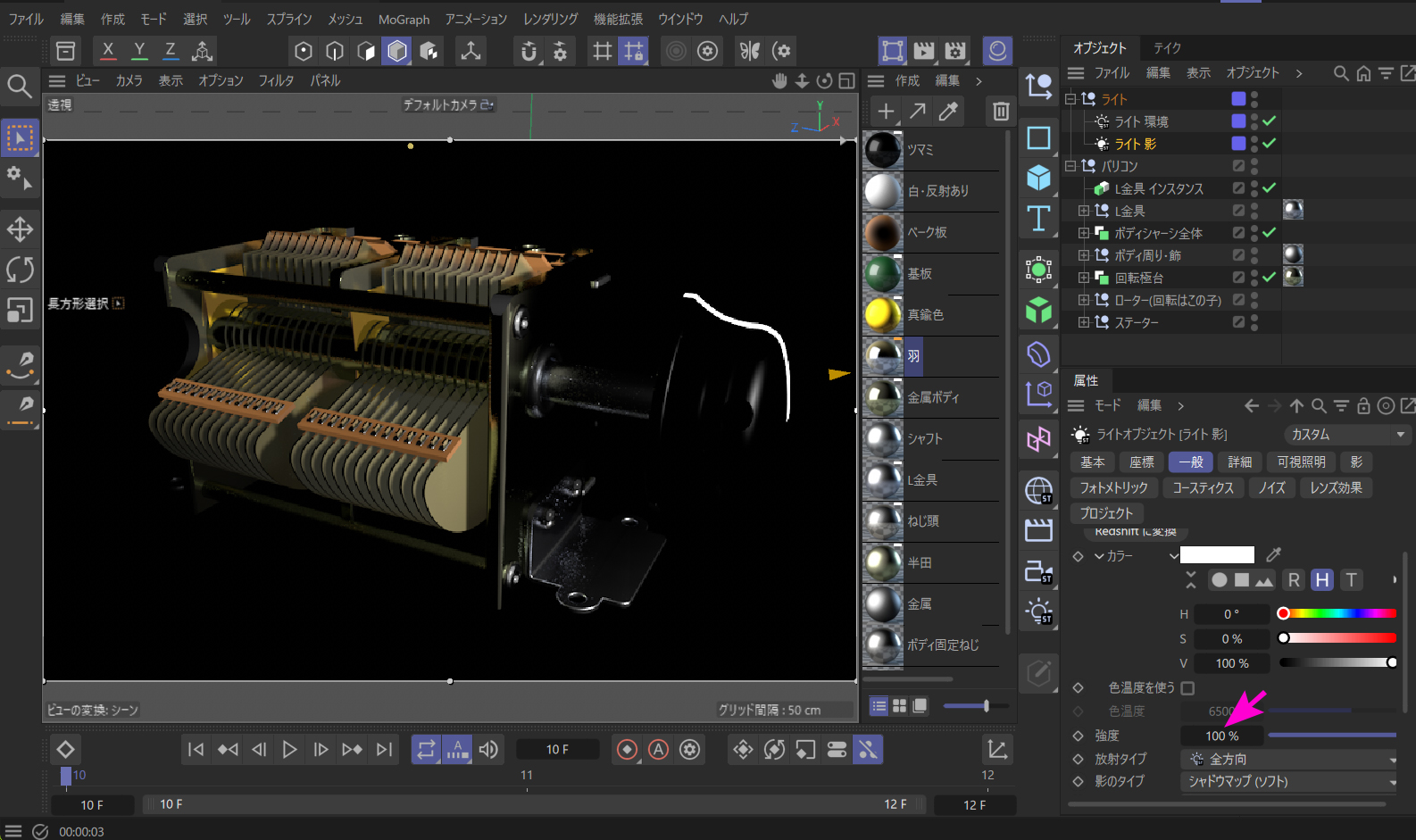

次の画像は、金属光沢に見せる基本的なマテリアルを適用したものに、インタラクティブレンダーを起動した実際の状況です。

暗い……。

仮の姿と比べて、その違いに驚くことでしょう。バグだと慌てるのも無理ないかもしれません。

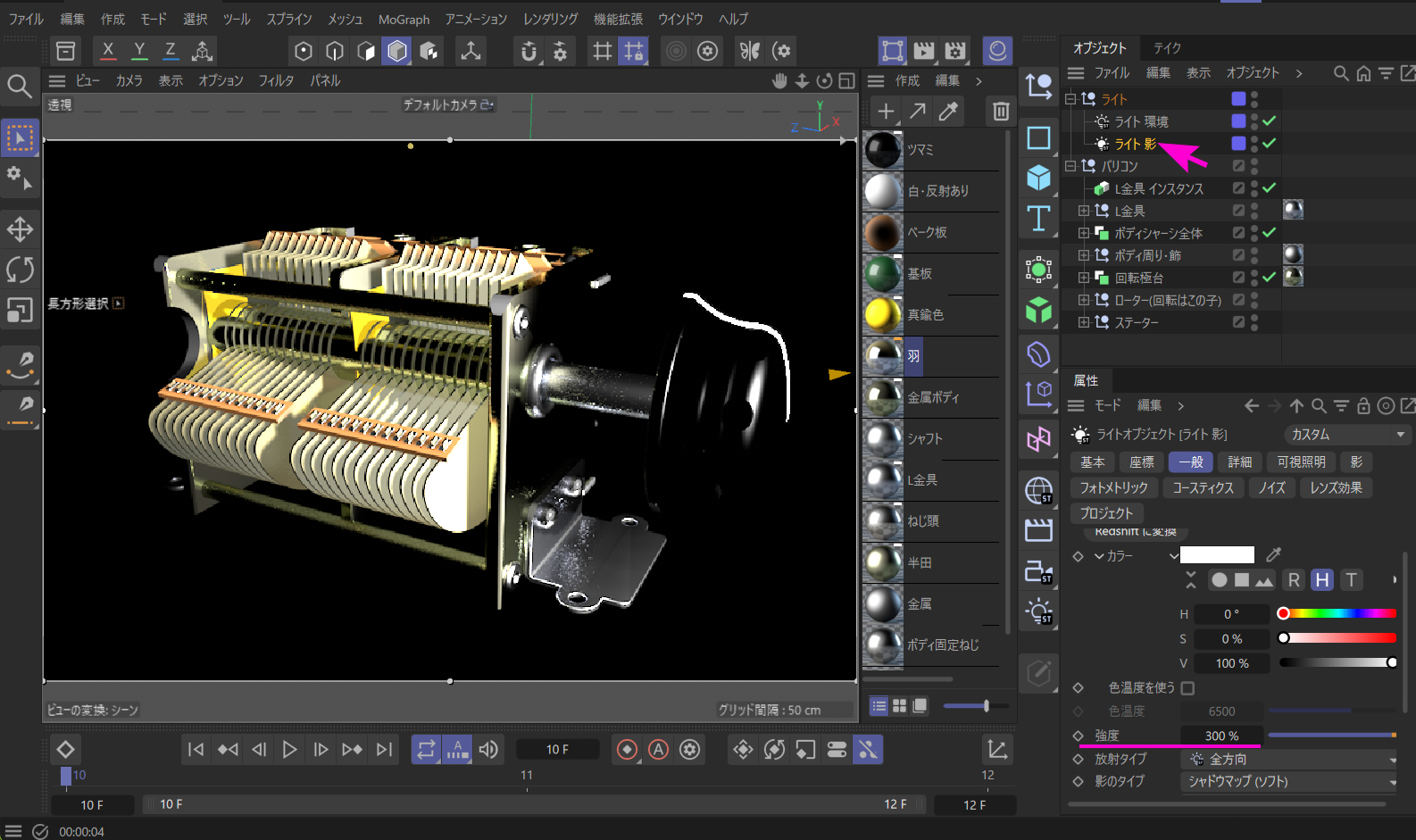

きっと使っているライトオブジェクトの光量が足りないんだろうと、今の値の 3倍、『300%』にしてみると……。

金属的には見えますが、今度は局所的に明るすぎます。

これが災いして、なかなか先に進めないために金属光沢を避けていた頃がありました。

これまでいろいろと試行錯誤を繰り返していますが、いまだに思っているとおりのものができ上ったことがありません。まるで陶芸のようで、焼き上がるまで(レンダリングするまで)どうなるか分からないのが金属光沢ではないかとぼやいているうちは、まだスキルが未熟なせいかもしれません。ですが、やはりリアルな反射というのはそれほどに難しいのかもしれません。

とりあえず私的な方法ですが、金属光沢に悩んでいる方のヒントにでもなれば幸いです。

なぜ暗いか。それは周りに光りを拡散するものが無いから、何も映り込まないので全体が暗いのだと、ワタシは結論付けました。

だからといって、周囲におもちゃのようなガラクタを置くわけにもいきません。そこで考え付いたのが、映り込み専用のオブジェクトです。

このあたりのことは【金属の光沢を考える】のページでも詳しく説明していますので、映り込みオブジェクトの違いでどれほど雰囲気が変わるのかなどご覧ください。

ここでは基本的な金属に見えるマテリアルを参考にして、それ以上に映り込みオブジェクトに使用する画像のほうが重要だということを知っていただきたいです。

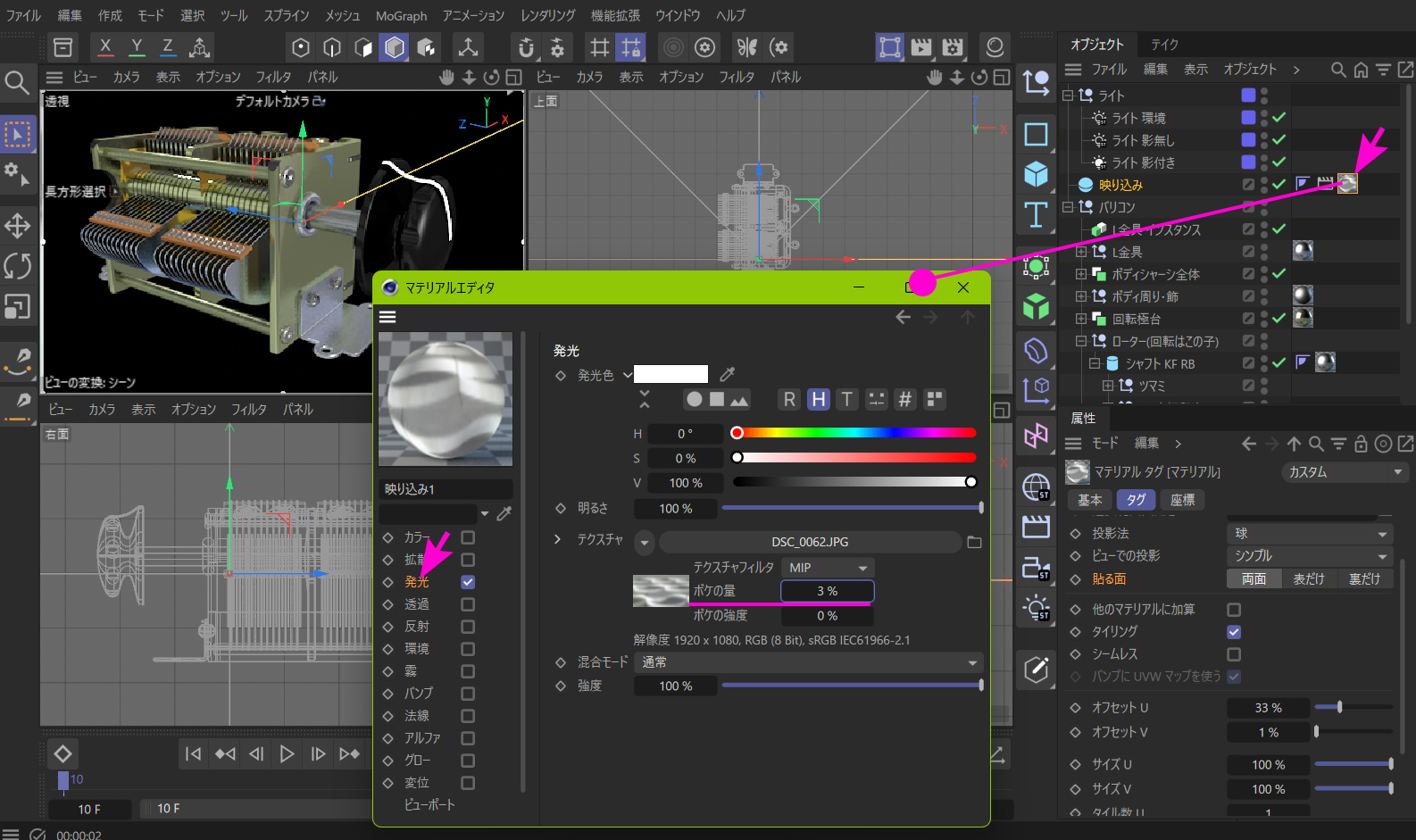

次の画像は、部分的にしかライトの光が反映されなかった前回の状態に、映り込みオブジェクトを加えたものです。

ライトオブジェクトの光量を『100%』に戻しても、だいぶそれっぽく見えます。基本的な金属マテリアルだけなのに、これほどの変化が出る、映り込みオブジェクトの説明をします。

【コンポジットタグを使う】

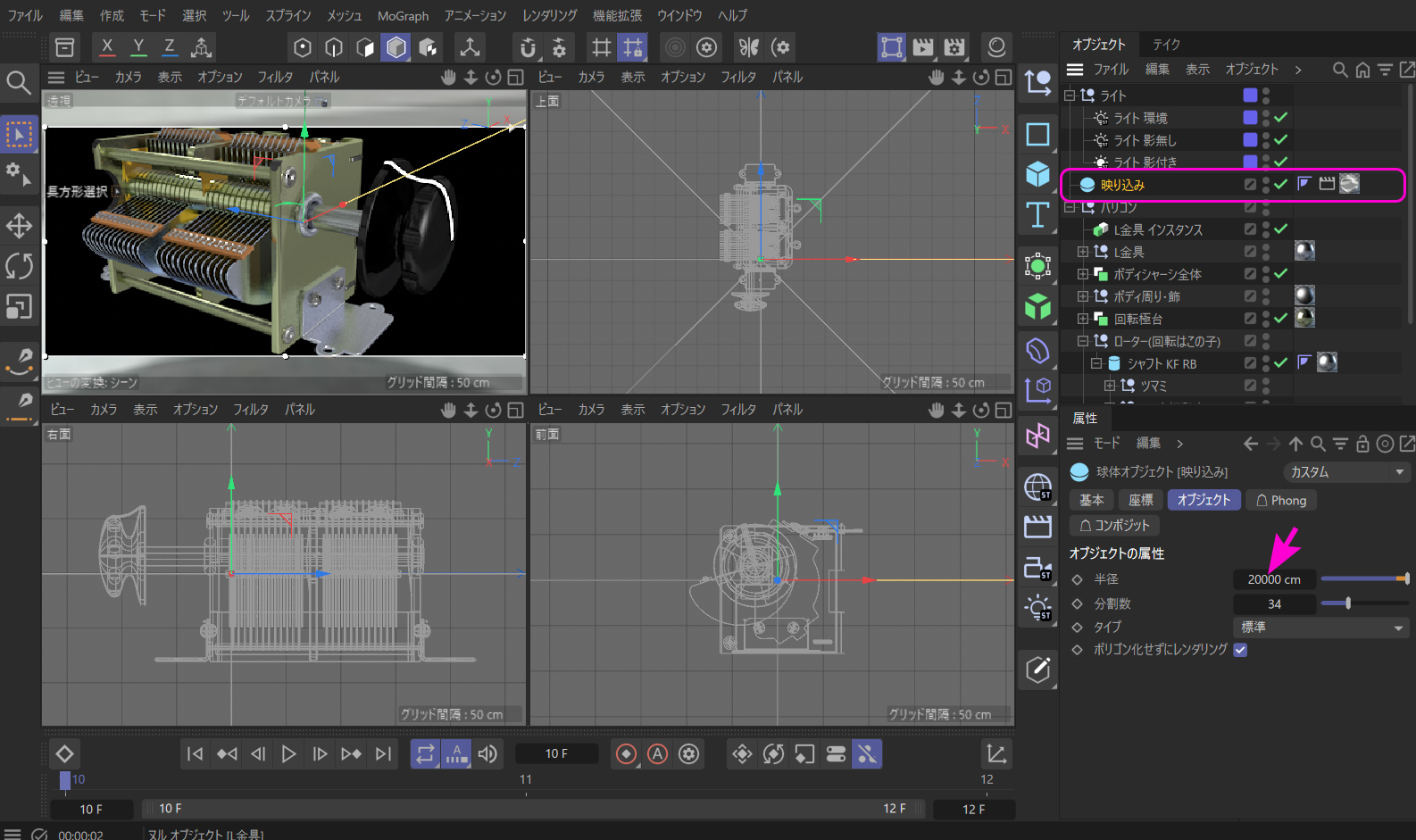

次の画像をご覧ください。OMに変なものがあります(ピンク枠の囲み)。

"映り込み"と名前が書かれた半径『20000』cmにも及ぶ巨大な球体が……。

巨大なものなのに、レンダリングされた【透過】ビューには何も映っていません。

その理由は、OMのタグ欄に貼られた見慣れないタグです

最初にこの見慣れないタグの説明をします。タグをクリックして内容を属性マネージャに出したのが次の画像。

これは、OMの欄を右クリックして出たメニューの『レンダータグ』の中にある『コンポジット』と呼ばれるもので、レンダリングする条件を設定できます。

【タグの属性】と書かれた欄にあるピンク枠の部分を注目してください。【影を落とす】と【影を受ける】そして【カメラから見える】のチェックが外されています。

その結果、レンダリングしても影を落としたり、影を受けたりしないだけでなく、カメラにも映らないようになります。

意味の無いことをしているように思えますが、要はレンダリングしてもカメラには映りませんが、鏡面反射にはしっかりと映ります。また【影を落とす】と【影を受ける】のチェックを外しているのも、設置してあるオブジェクトの影が映り込みオブジェクトに投影されると、金属面に映るものにその影が入ってしまうからです。そのためにチェックを外しています。

この設定をしたレンダータグを貼ったオブジェクトは、カメラに映らない影武者のようにふるまいますから、金属表面にその実態が映り込んでいるわけです。

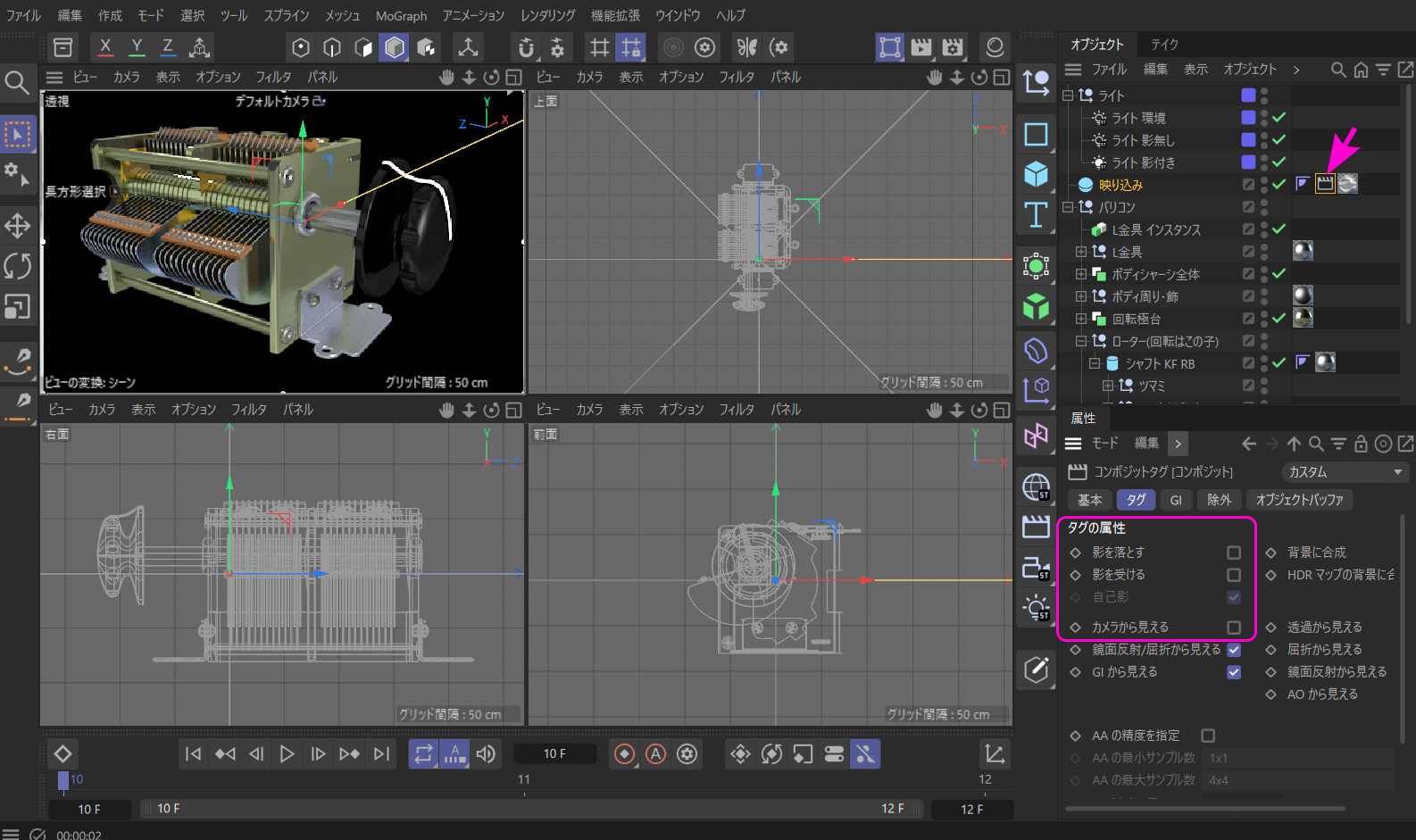

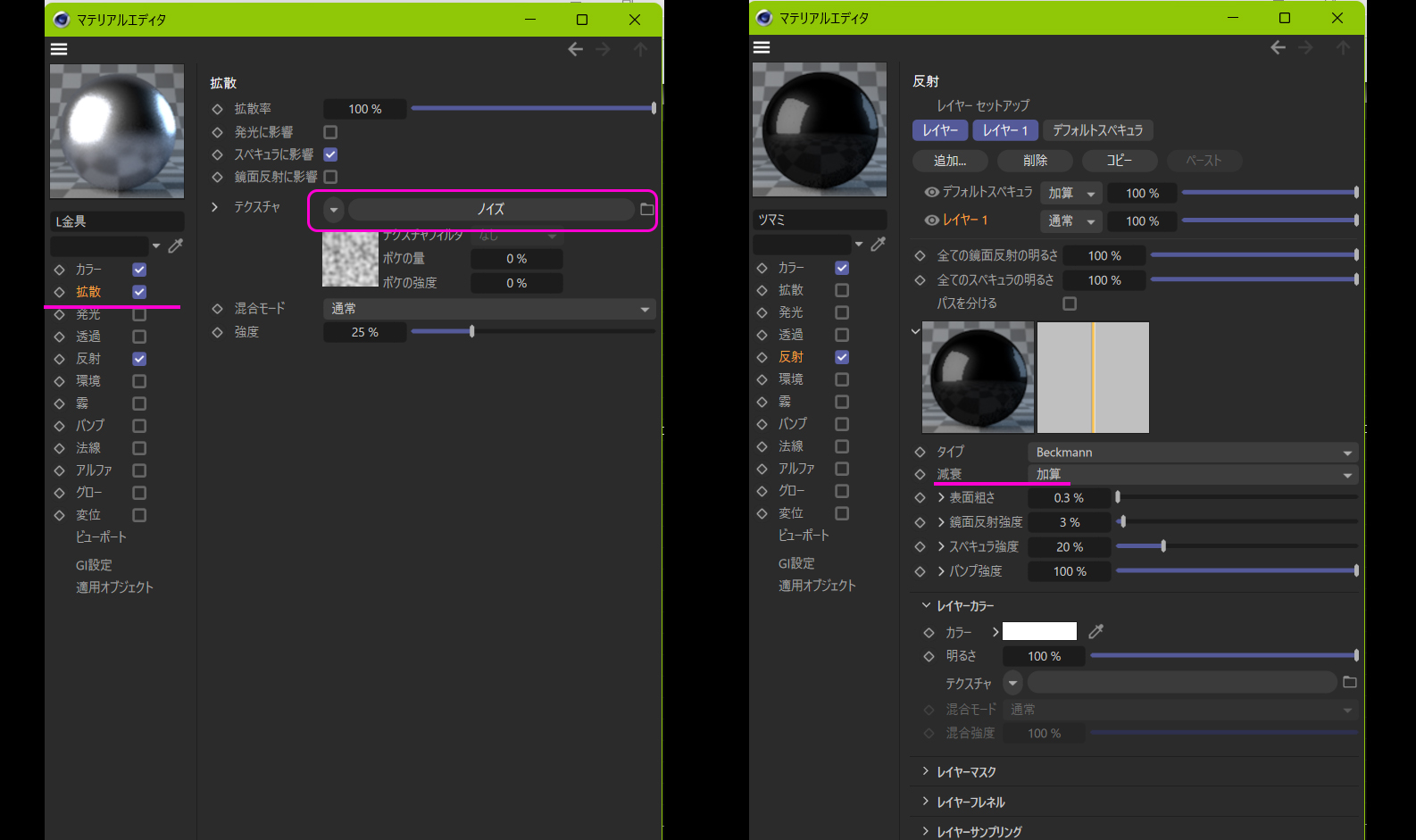

ちなみに、映り込みオブジェクトに貼られたマテリアルをマテリアルエディタで表示したのが次の画像です。

【発光】チャンネルに白っぽい縞模様のような "JPG"画像が適用されています。

【発光】チャンネルを利用する理由は、はっきりと力強く映り込むのと、OMの下に開いている属性マネージャをご覧ください。映り込みマテリアルのタグ状況が表示されていますが、その中の【オフセット U】と【オフセット V】の数値で金属表面に映り込む画像の位置を調整できます。

この調整をすることで、金属に反射する光沢が微妙に変化して、まるで本物の金属のように見せてくれます。

【カラー】や【環境】チャンネルに画像を適用してもきれいに映り込みますが、【カラー】チャンネルは少し弱く、【環境】チャンネルはオフセットでの調整が利かないというのが、【発光】チャンネルを利用する理由の一つです。

映り込みオブジェクトに使用する画像を別のものに変えてみると……。

オレンジ色の放射光が放たれた JPG画像(左上)に替えた結果です。

まったく趣が変わったと思います。

マテリアル設定は何も変えていないのにガラッと様子が変化するのも、映り込みオブジェクトの面白いところです。

映り込みに使用する画像は細かく色が変化するものではなく、明暗の変化がダイナミックに変わるもので、コントラストのはっきりした画像がきれいに見える気がします。とくに金属光沢は銀や金が必要になりますので、青味がかった白と黒の織りなすものや、オレンジと黄色が大きく交じり合う物にはっきりと黒いものが映っていると、まさにゴールドの輝きになります。

また、鏡面反射強度を大きくするほどにハッキリと描写さてしまいますので、適度にボカシを入れるほうが効果的です。画像では【ボケの量】を『3%』にしています。

それと映り込むものであってしても、著作権のある画像を使うと社会的な問題に発展することもありますから注意が必要です。

映り込みオブジェクトが重要なのが理解してもらえたと思いますが、それがきれいに映り込むためには、やはりマテリアルの設定も大切で、とくに金属ぽく見せるマテリアルの基本は次の画像のものに、色味や濁り、ざらつきを加えています。ただあまりこだわっても疲れるだけでそれほど変化がありません。変化を求めるのなら映り込みオブジェクトに使用する画像を凝ったほうがいいような気がします。ただし、レンダリングしてみないとどうなるか分からない陶芸みたいな心境が少々心細いです。

そんな理由ですので、金属光沢に使用するマテリアルは【反射】チェンネルの【デフォルトスペキュラ】と【Beckmann】がほとんどです。

次はそんなマテリアルの説明です。

C4d Lにおける【反射】チャンネルの初期設定は【デフォルトスペキュラ】だけですが、【追加】ボタンを押して【beckmann】を選べば、レイヤーが追加されます。

レイヤーの順も効果に影響します。大体は【デフォルトスペキュラ】を最初に持ってきています。

デフォルトスペキュラは【細かい縞模様を作る】でも説明していますが、光が白く反射する具合を調整できます。

【幅】と【内部幅】で、ライトの丸い光が反射する白い領域の大きさを調整し、【減衰】でその白い光の輪郭をぼかすことができます。

【スペキュラ強度】は白く光る強さを加減します。

通常はレイヤーカラーを調整すると、反射光の色味やその色の強さなどが調整できますが、画像の状況では、次に説明する【Beckmann】の【減衰】を『平均』にしていますから、この【レイヤーカラー】はまったく効果が出ません。焦ってバグだと思わないでください。

次に画像右の【Beckmann】です。

金属風に見せるのに【GGX】というのもあります。【タイプ】ボタンを押してドロップダウンから変更することもできます。

【Beckmann】と【GGX】の違いは、【GGX】のほうが、ざらざらした感じの表面に適していいるといわれていますが、【Beckmann】のままでも【表面の粗さ】を上げていくとザラザラ感が強くなります。

重要なのは【減衰】の設定値を『平均』にしたときと『加算』にしたときの挙動が極端に変化しますので、その説明が必要かと思います。

ワタシの場合は、あまり知識がありませんから、反射チャンネルに使用するレイヤーは『デフォルトスペキュラ』とこの『Beckmann』の 2種類で何とかこなしています。実際はもっといろいろと重ねて作るようですから、そのような状況になると異なる見解が出てくる可能性があります。

今のところ理解できたことは、『平均』は反射するすべての光を平均化して、ギラギラの鏡面的な効果が期待できる反面、色味を足したくても通常の【カラーチャンネル】ではほとんど変化しません。自由な色味を加えるには、同じ Beckmannのレイヤーにある【レイヤーカラー】が反映され、【表面の粗さ】でざらつき感が表現できます。もっと異なる表面に仕上げたいのなら【拡散】チャンネルや【バンプ】チャンネルで調整できます。

画像右の【表面の粗さ】を少し上げて、【レイヤーカラー】は少し青味を入れて、色の強さも『250%』とかなり強めることで、表面が少し濁ったアルミふうに見せることができています。画像のアルミでできたヒダヒダの部分です。

逆に『加算』にすると他のチャンネルで設定した色味が加算される反面、金属的でギラギラした鏡面効果が薄れますので、どちらかというとプラスチックや艶のある陶器の食器などに向いているように思えます。画像では回転ツマミがそれです。

次の画像の左例は、同じ金属でも【拡散】チャンネルに【ノイズ】テクスチャを入れて、ざらつきの中にも影のような色合いを追加したもので、右は先に書きましたが、回転ツマミのマテリアルです。beckmannの【減衰】を『加算』にして、【カラー】チャンネルで設定した黒色にしてあります。見た目はまるで艶のあるプラスっチックそのものになります。

他にも【バンプ】チャンネルにノイズテクスチャを加えて、ノイズを細長いスジ状にまで引き延ばすと、アルミのヘアーライン的な効果が表れます。一度お試し下さい。

半田付け……。

英語で言えば "Soldering" ですね。電気回路を組むときに電線と端子を融点の低い金属(半田)を溶かしてくっ付ける作業のことですが、あまり馴染みがないものかもしれませんし、3Dのモデリングにあえて必要ないようにも思えます。

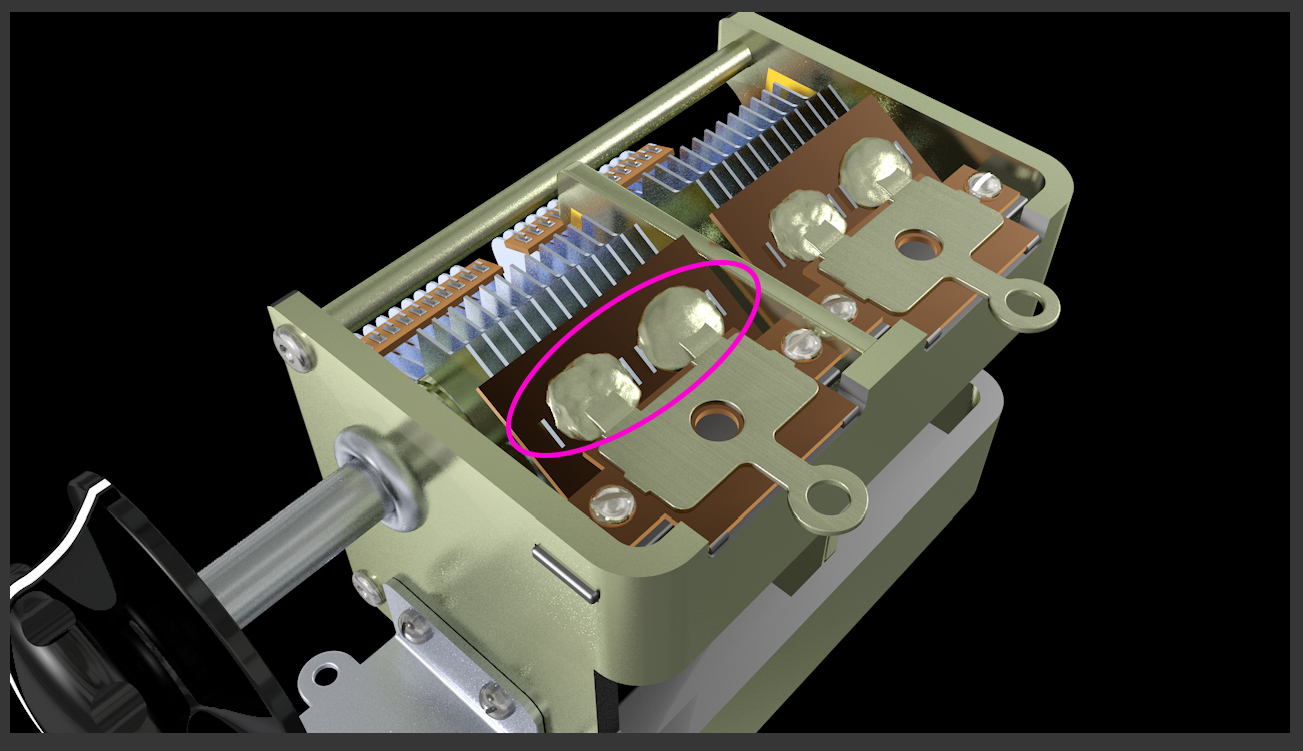

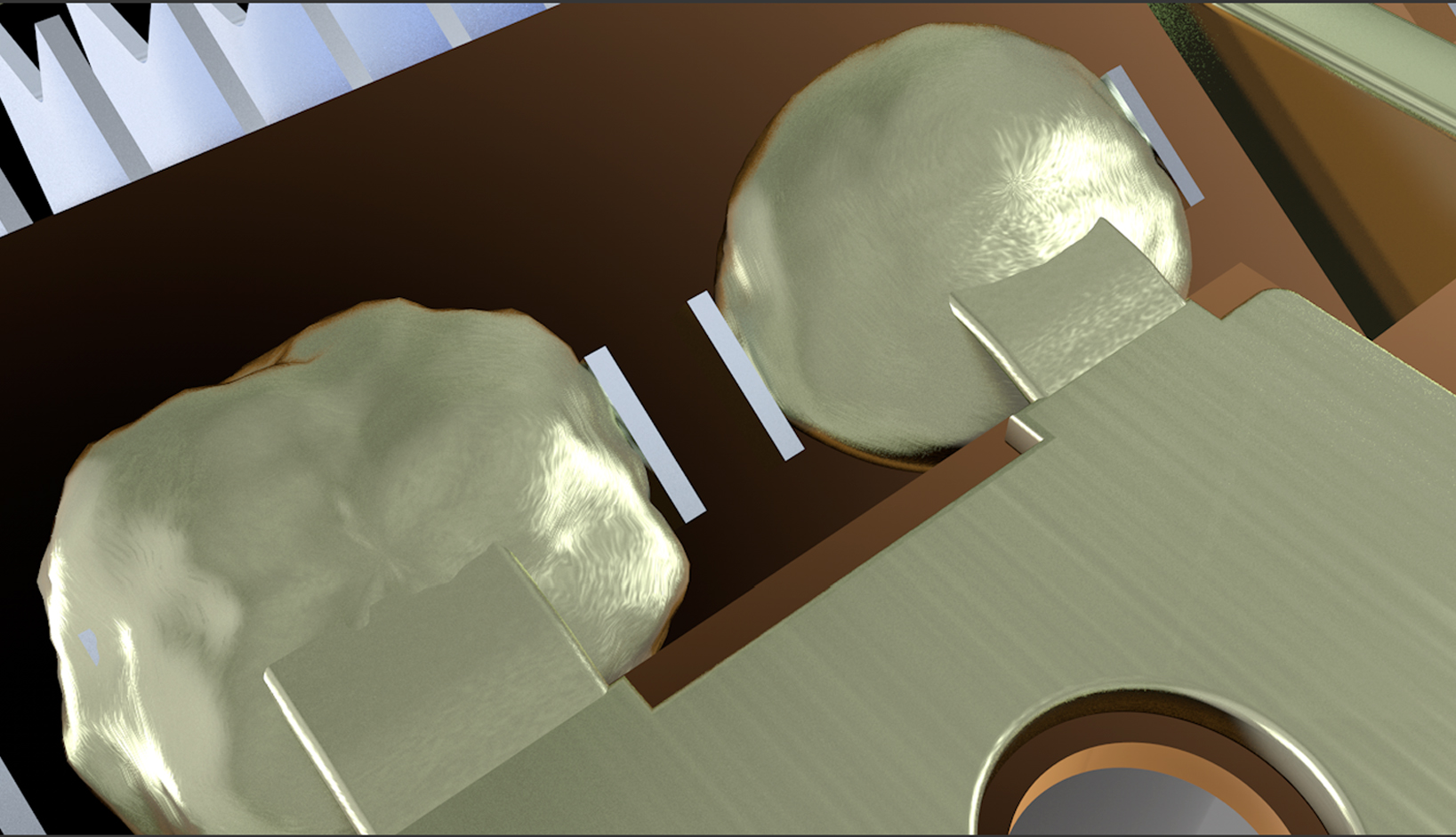

確かに新しい時代のパーツには半田の跡などないほうがキレイですし、その存在自体見た目には価値が無い(電気的には最重要)みたいですが、レトロなパーツになると、製作された新品のときから半田付けがされていて、それが製品の一部となっているものも少なくありません。今回どうしてもここには半田の跡が付いていないと締まりがないと思いあえて加えたのが次の画像です。ピンク枠で囲んだ丸いゴツゴツしたものです。

バリコンのステータと端子を接続する部分は半田で固定されている……。

とま、よほど詳しい人でないとそんなところを見ることはないと思いますが、ワタシは強く感じました。ここに何もないとこの部品はまともに機能しない。

というか、現代ではこんな古い部品を使わなくても、周辺回路すべて含めて、5mm角で、厚み 1mmのワンチップのチューナー ICとなって、スマホやタブレットに入ってしまってます。

そんな誰も知らないものを、いや誰からも見向きをされなくても、この半田の跡は説明するべきです(なぜそんなに熱い……)。

これまでにもプリントパターンにたくさんのICが載った 3D画像を拵えてきましたが、よく見るとそれらの画像では半田付けされていないんですよね。画像だからいいのですが、現実でそんなことしたら基板を傾けるだけで、パーツがばらばらと落ちてしまいます。ま、これまでに一度も指摘されたことがありませんので、許されているのでしょうね。

でも今回は違います。とにかく半田付けの跡を作ってみました。今後何かの役に立つと思って……。

補足しておきますと、半田付けの跡は正式には『半田フィレット』と呼ぶそうです。さらにどうでもいい情報でした。

話を戻します。

半田部分を拡大した画像です。

半田が溶けて流れた後が少ししわになっている部分までリアルにできています。

他にも、部品のリード端子に半田がしっかりとなじみ、薄く均一に広がっていて、表面に光沢がある状態ですから、これなら半田付け検定に合格するでしょうね。

放っておくとどんどん話がずれていきますので、今度こそ本題に戻ります。

ワタシはこれまでに、このような形状不定でゴツゴツしたものを作ったことがありませんでした。マテリアルは金属ぽくすればそれなり見えるはずですが、どうすればこんなふうにベコベコしたものが作れるのか……。

【バンプ】チャンネルや、【法線】チャンネルを使えばデコボコ感を表現できますが、それはそう見えるように光の反射を描いてくれるもので、実際に立体になるわけではありません。疑似的な立体表現の一つです。

ちなみに【バンプ】は白黒画像を利用して、白がでっぱりになり、黒がへこみとして扱われます。

【法線】は色の RGBデータを XYZ軸に対応させて法線の向きのズレを表現しています。

ということで、この二つは本物の立体物になりませんので、半田付けの跡には使えません。

【変位】というチャンネルもありますが、これは疑似的に立体物を作るのではなく、実際にモデルの形状を変形させます。中間的な灰色の値は元の表面を維持し、白に近い値は突き出し、黒に近い値はへこませてくれますが、半田付けの跡を白黒のイメージにするほうが難しそうです。

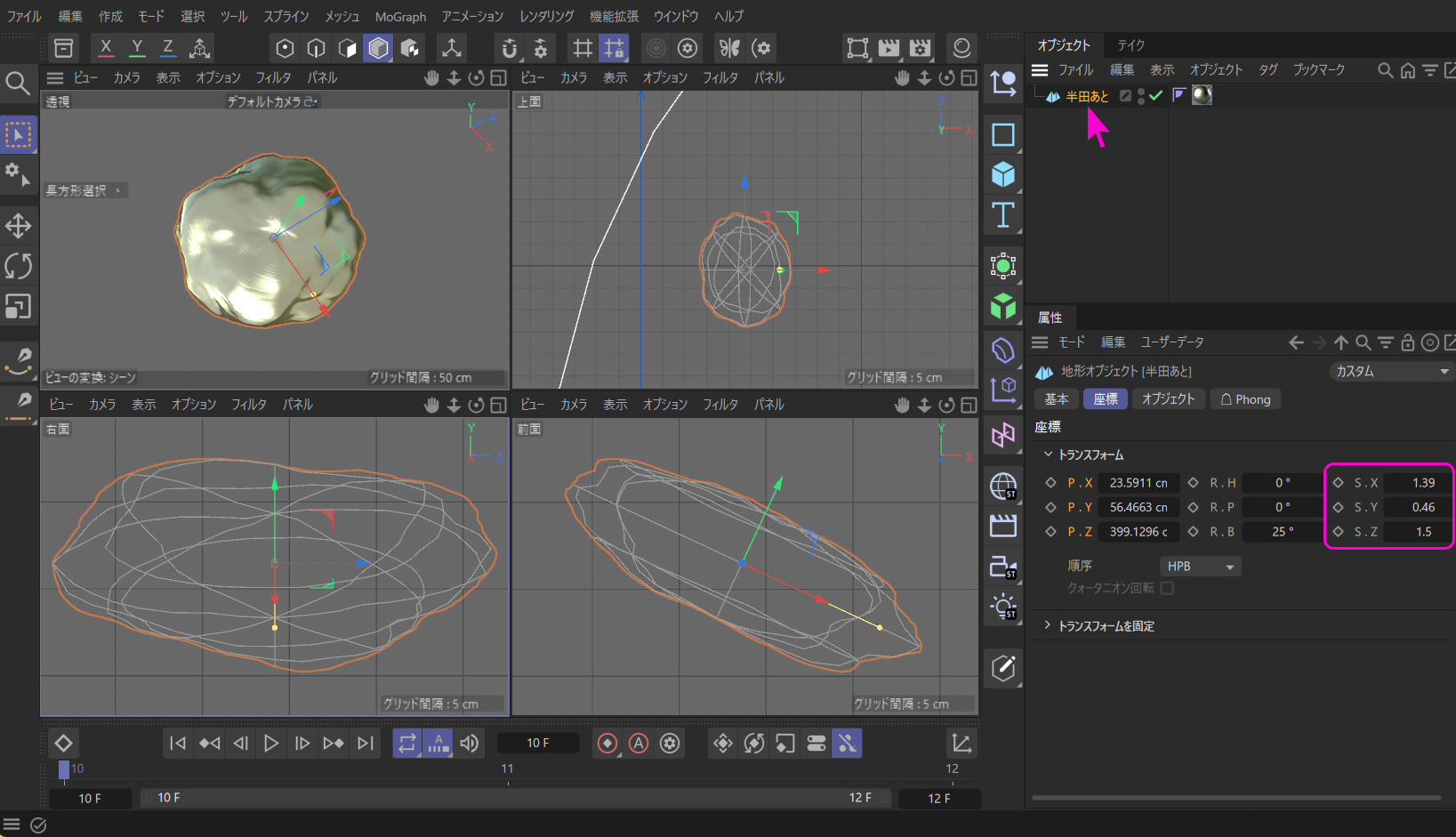

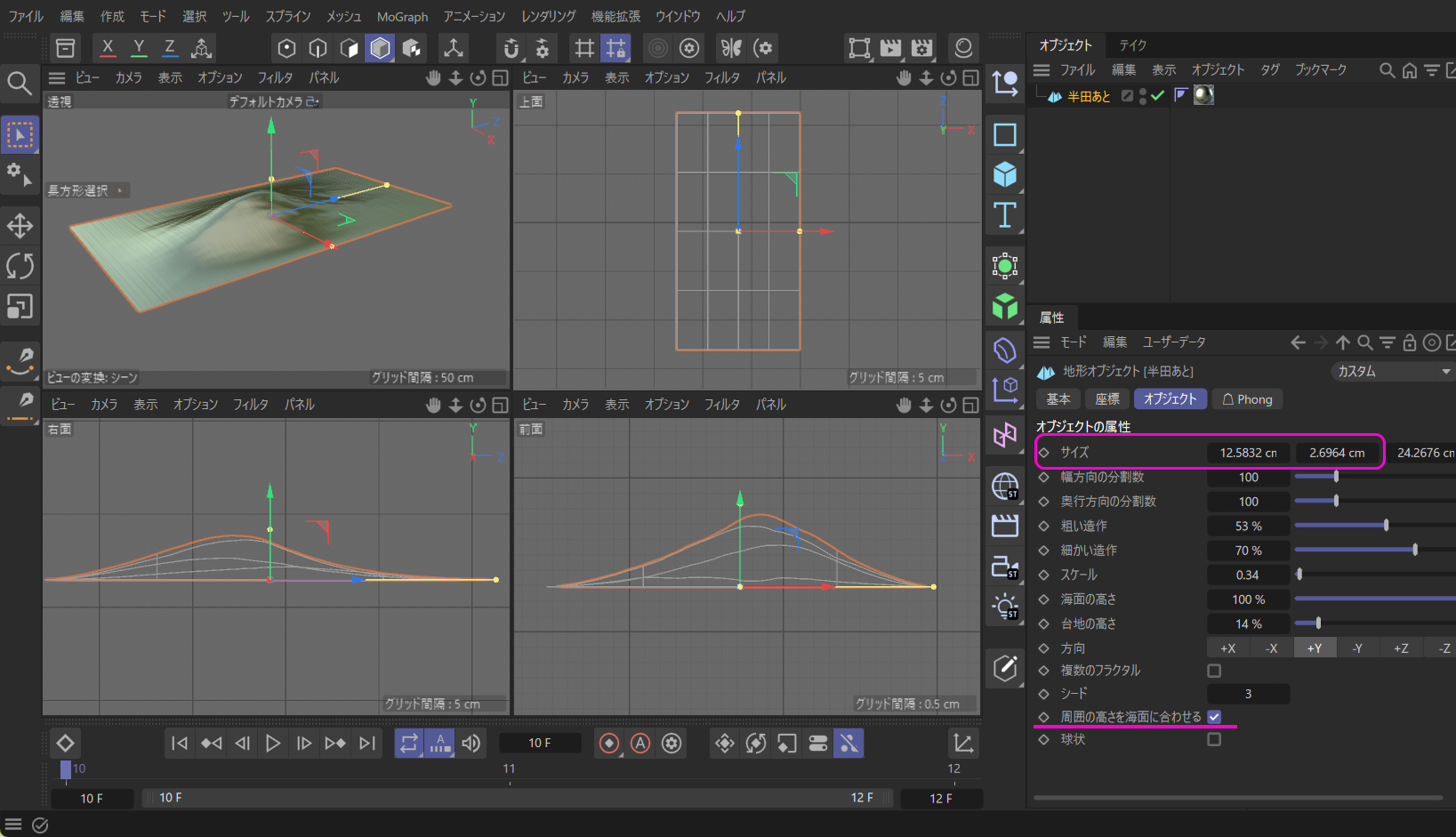

そこで結論を早めます。半田の形状はプリミティブメッシュの『地形』を基本にして拵えました。次の画像です。半田の塊だけです。

ただの銀色の米粒みたいな物体ですが、これがメッシュオブジェクトの『地形』で作った半田の塊です。

といってもかなり『地形』本来の形からほど遠いものになっていますので、逆に順番を追って元の『地形』に戻してみましょう。

まず、属性マネージャのスケール値を見てください(ピンク枠)。

ふつうならスケール値はすべて『1』ですが、かなり歪めているのがお分りだと思います。こんなところでもオブジェクトの形状を調整できますし、レンダリングしてもエラーにはなりません。

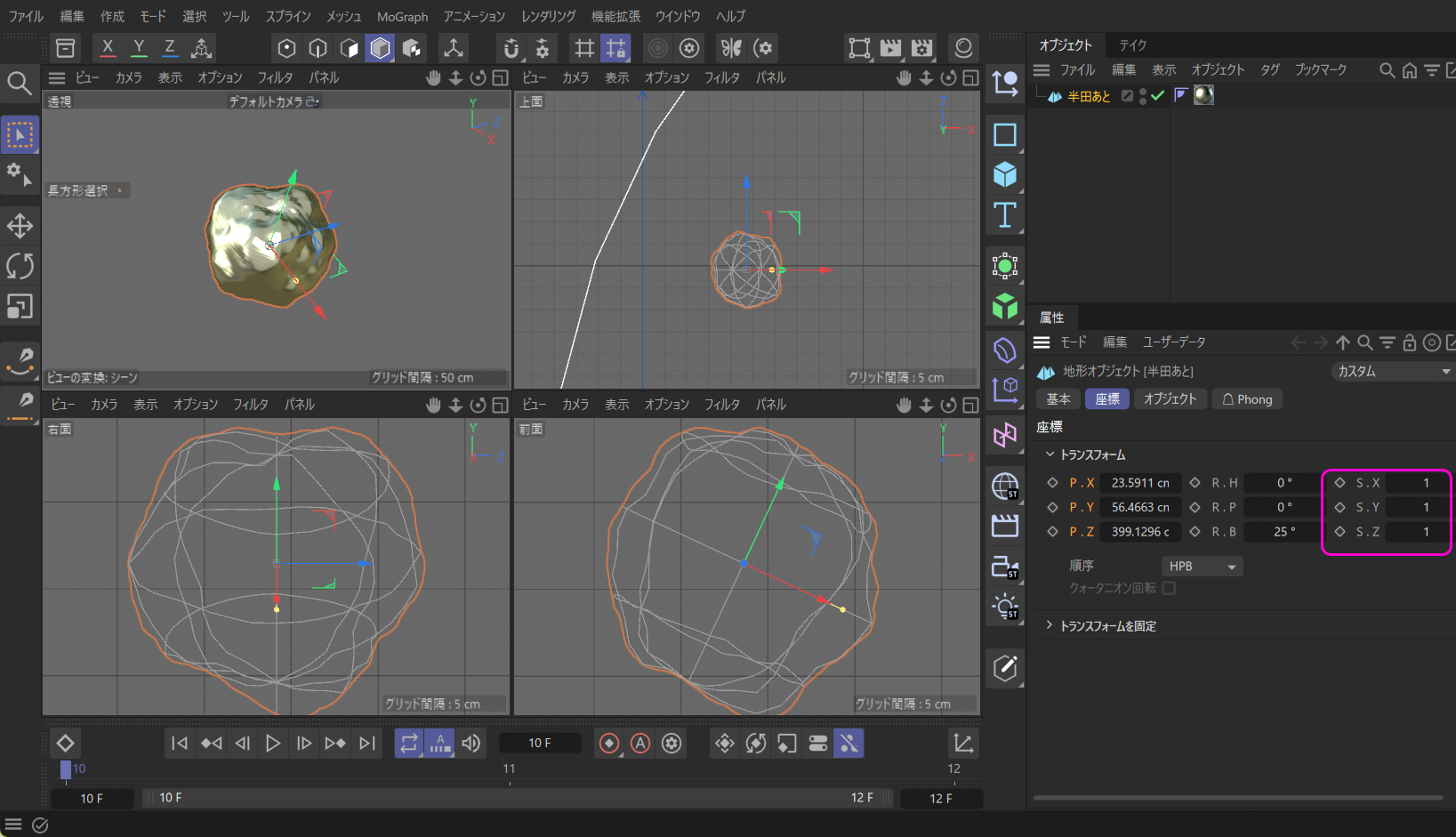

逆順に説明します。まずはスケール値をデフォルトの『1』に戻します。

これがすべてのスケールを『1』に戻した状態です。

米粒が大豆ぐらいになりました。

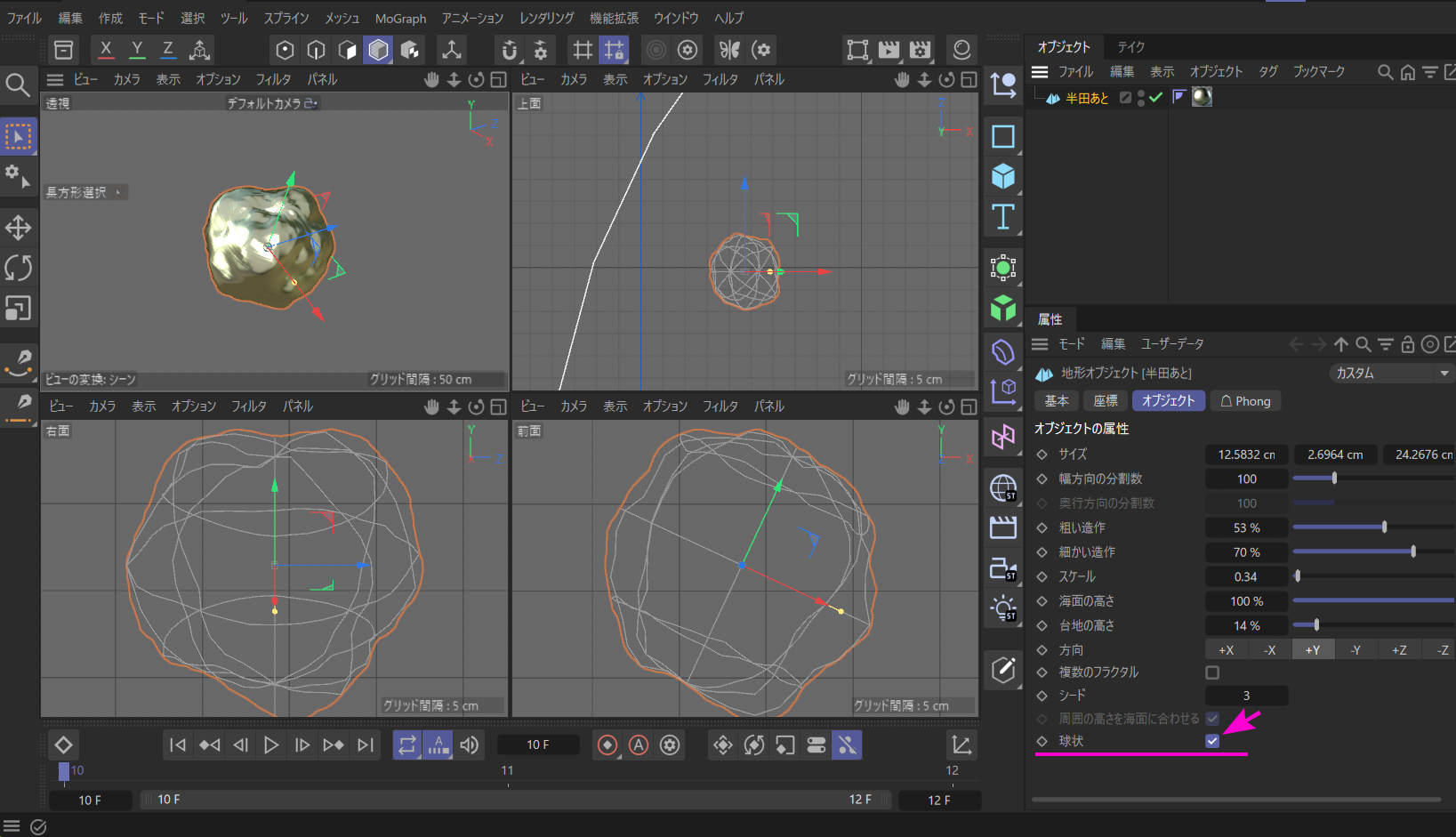

次の属性マネージャに出た『地形』オブジェクト欄を展開した画像をご覧ください。

これは『地形』の設定にある【球状】にチェックを入れているために(ピンク矢印)、本来の『地形』が球体になっています。

さらに逆に戻していきます。【球状】のチェックを外します。

これが『地形』本来の姿です。見たままです。地形です。

山、台地、地面。名称は何でもいいのですが、とにかくデコボコしたものを作れるのが、メッシュオブジェクトの『地形』なんです。

【サイズ】欄の数値は左から、『x』、『y』、『z』の大きさです。ただ、【球状】にチェックを入れると『z』サイズは無視されます。

その他の設定値は複雑に絡み合って全体の形ができあがっていきますから、一概にここをいくつにするとこんな形になる、と説明するのが困難です。そこで次の動画を見ていただいて、どの設定値を変化させるとどうなるのかを感じ取ってもらって、実際に自分の手で試してみるといいと思います。

ちなみに【シード】という入力欄の数値は、乱数の初期値を変える数値だと考えています。乱数は初期値を基にして新しい乱数を作りますから、これを変えると全体の形状が変化します。意外とイメージに近いものが出現することもありますし、複数のものを作ったときに、同じ設定値でも【シード】を替えるだけで異なる雰囲気のものができ上ります。

こうして作ったのが、半田付けの跡でした。

模型の世界では誰もが知っているウェザリング(汚し塗装)や、朽ち果てた姿をあえて再現する工程は、モデラーにとって最高の醍醐味だと言われています。3Dの世界でもそれは同じで、常にキラキラ、ピカピカの表現だけでは満足できません。そこで、C4d Liteでどこまでリアルな表現が可能か、いろいろと試行錯誤してみました。

錆や汚れといった金属表面の質感は、【バンプ】や【アルファ】、【拡散】チャンネルに【合成】テクスチャを重ねるなど、すでに多くの方法がネットで紹介されています。

そこで、これらとは少し視点を変えたアプローチで「古さ」を表現できないか模索しました。その手法をご紹介します。

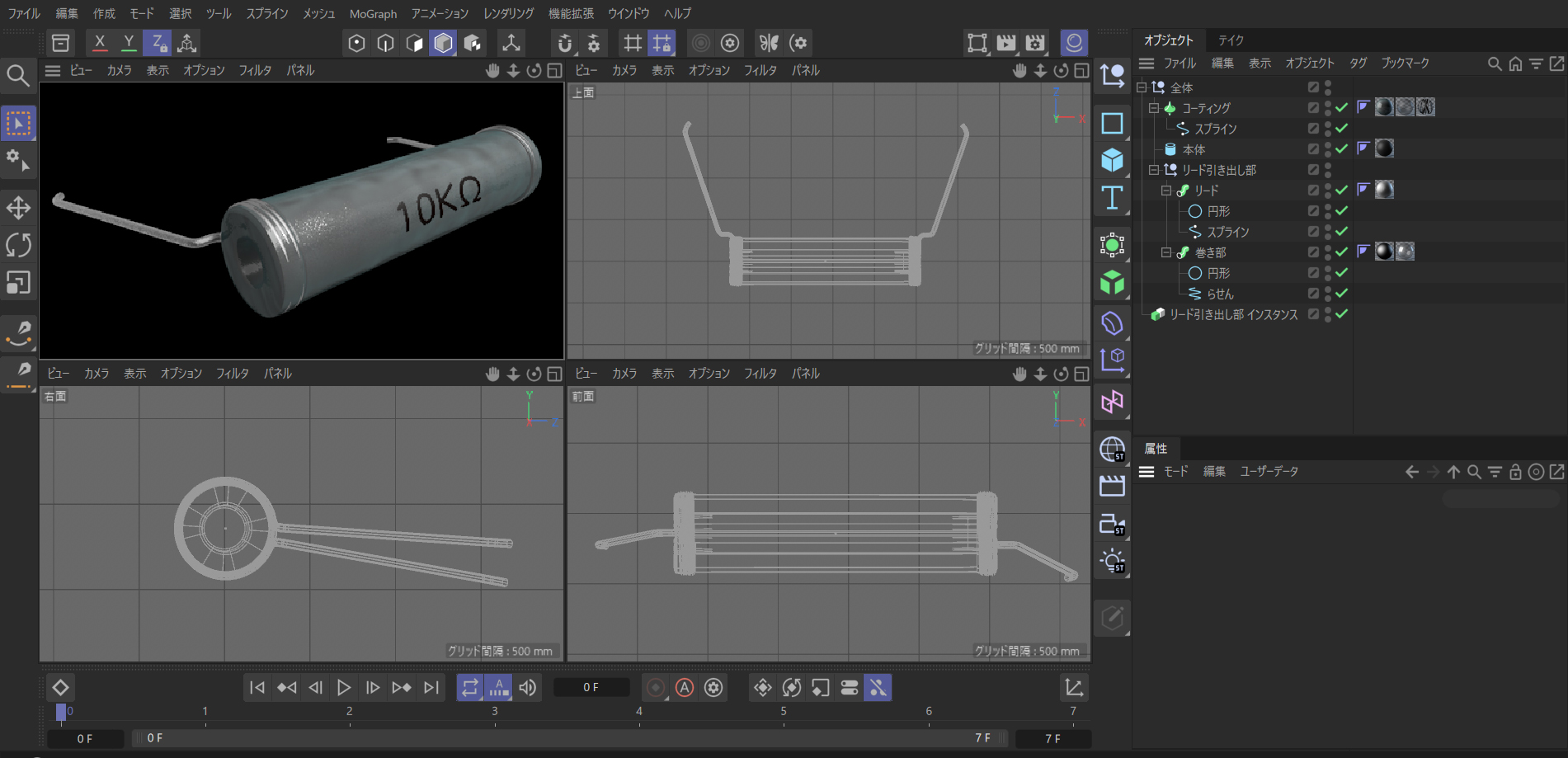

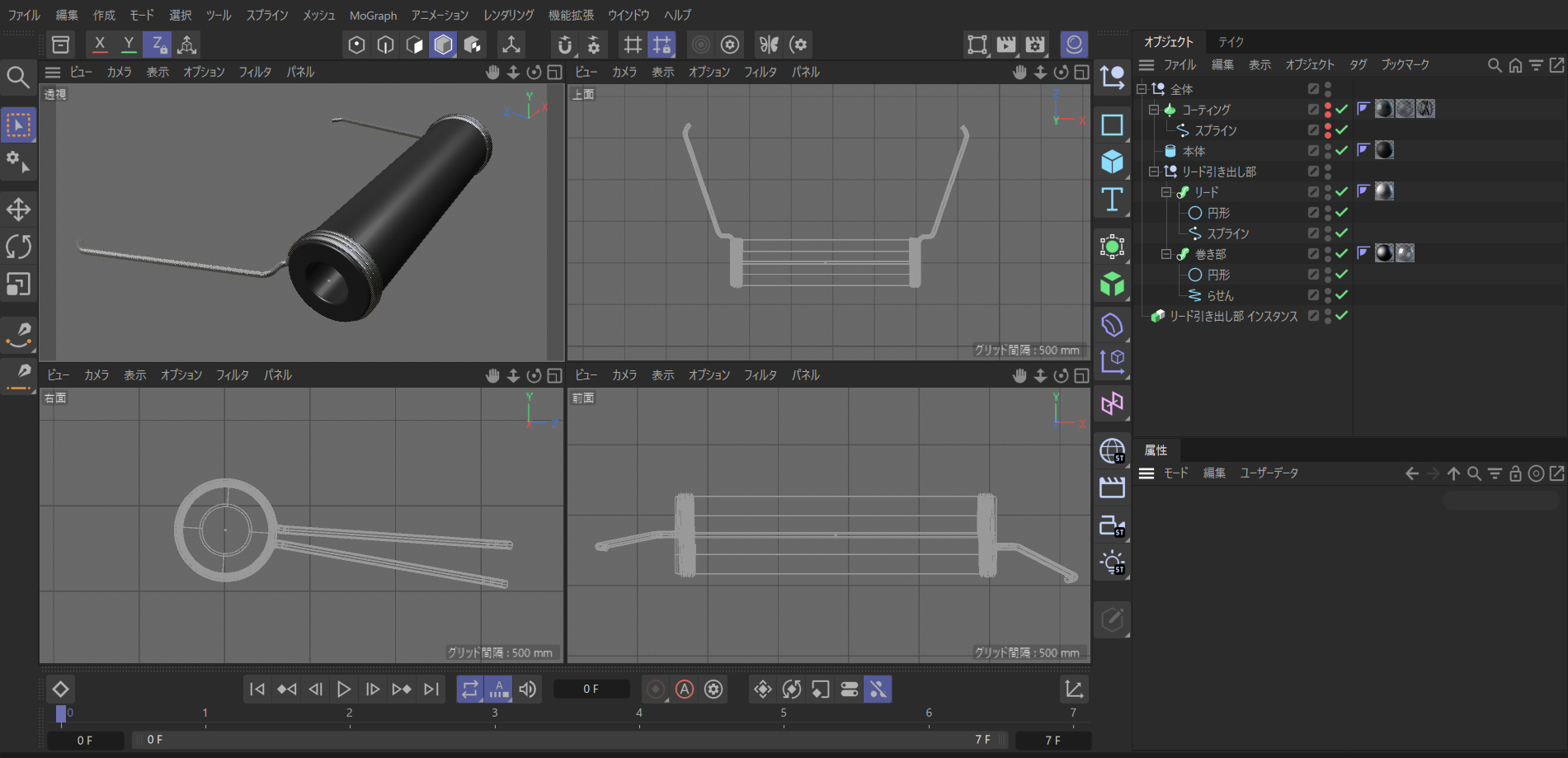

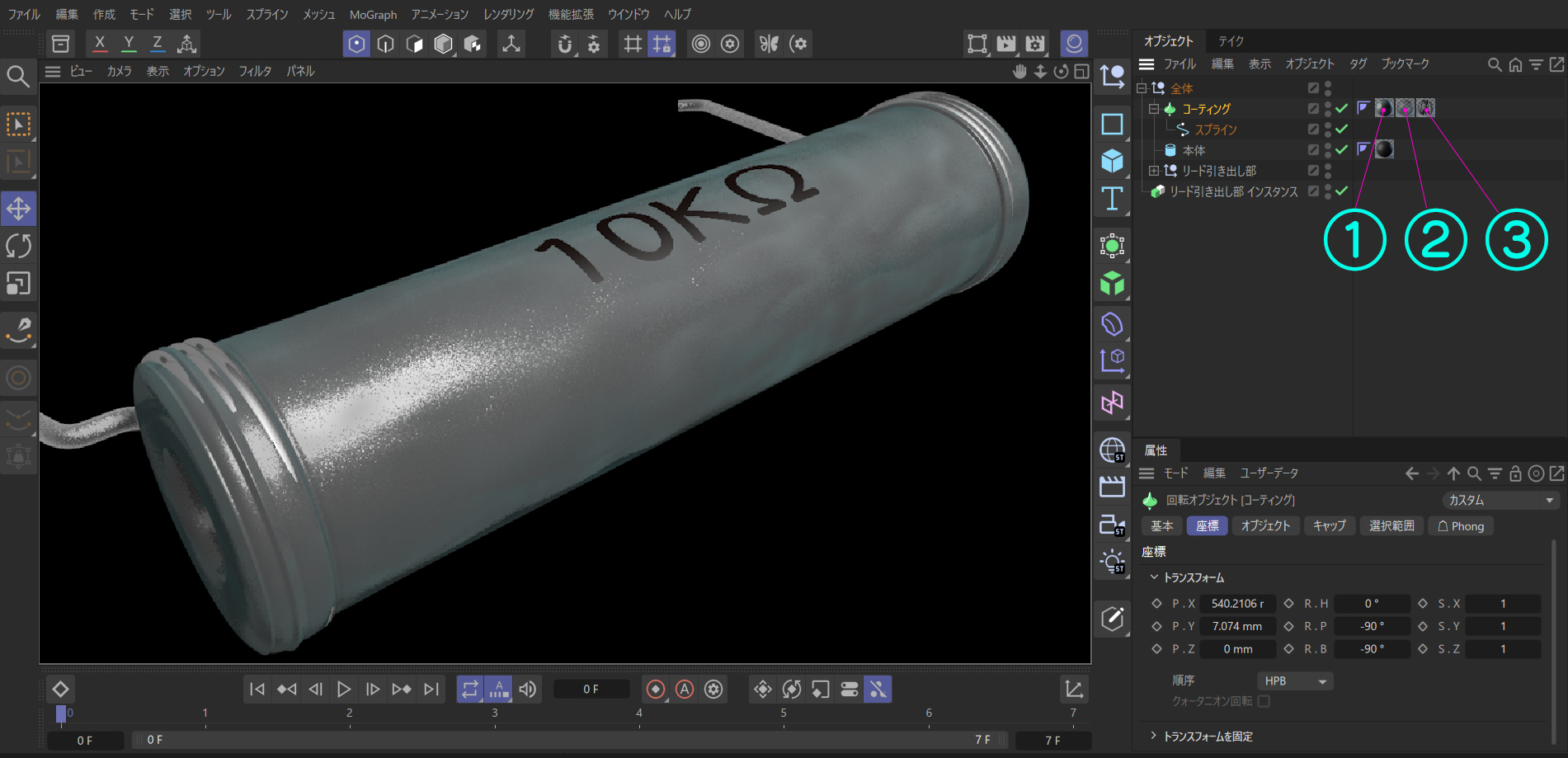

まず、こちらが昭和時代のラジオなどによく使われていた、大型の抵抗器をモデリングした3D画像です。

形や大きさもいろいろあり、現在の部品と比べると信じられないほど大きいものばかりです。現在では大きさが 1mm以下のチップ抵抗に置き換わりつつありますが、あまりに小さすぎるため、趣味で電子工作をする方々には半田付けが困難です。そのため、1/4W(0.25W) サイズを使うのが主流となっています。

サイズを比較していただくため、画像の中に現在主流である 1/4W抵抗を紛れ込ませています。丸いピンク枠で囲われた、ベージュ色に赤いラインが何本か走っている部品がそれです。

手でハンダ付けするのに適したサイズといっても、直径 1.7mm、長さ 3.4mm程度です。しかし、周囲にある大型抵抗器のせいで、非常に小さく見えてしまいます。

昭和時代のラジオやテレビは真空管式のものが多くて、駆動電圧が現代とは比較にならないほど高く、数百ボルトに達していました。そのため、抵抗器は定格電力が大きく、中が空洞の筒状になっているものが多いのが特徴です。

電子部品自体の詳しい説明は不要かもしれませんが、このサイズの違いから時代の流れを感じていただければ幸いです。

それでは、早速「古さ」を表現するマテリアル作りの話に戻りましょう。

時代を感じさせるには、塗料の剥がれ具合や、ざらついた質感、長年の汚れによる艶のムラなどが重要になります。特に電子部品は絶縁物質を兼ねた特殊な塗料が分厚くコーティングされているため、それが経年によってこすれたり欠けたりした跡が、レトロ感を一層強く醸し出す要素になると考えます。

先ほどの画像の中から抵抗を一つ選んで、その OMをすべて展開したのが次の画像です。

艶のあるコーティング剤で塗られた表面は硬質ですが、ところどころ塗りむらがあって、巻線部分がわずかに顔を覗かせているのが、なんとも古ぼけた感が出ています。またくすんだ暗いグレーとか、少し緑かかったグレーといったアンダーな色合いが、独自の雰囲気を漂わせています。

この独特の雰囲気がどのパーツによって生み出されているのか、次の画像で確認してみましょう。コーティングと名前の付いたオブジェクトを非表示にしたときの画像です。

残ったのは、ただの黒い筒状のパーツで、空洞のある円柱とその両端に『らせん』のスプラインを『円形』でスイープした巻線と、リード(針金)だけです。正式にはリード線と呼ばれますが、これも【ペン】ツールで描いた『スプライン』を『円形』でスイープして作成したものです。つまりこの抵抗の形を作っているのはこれらのオブジェクトだけですが、この上に "コーティング" と名前の付いたオブジェクトが重なっており、このオブジェクトこそが今回の古さを表現するキモとなっています。

再び "コーティング" オブジェクトをアクティブにした画像がこちらです。

①では、コーティング剤が剥がれて、巻線部分がわずかに露出しているようすがわかります。

②では、表面に広がったざらつきのある艶に光が当たり、粗い粒子感を持った光沢として表現しています。

③では、まだら模様に黒く汚れた表面に、"10KΩ"という文字がくっきりと浮き出ています。 それらの古びた質感を生み出しているのは、"コーティング"オブジェクトに適用された3つのマテリアル

(④の部分)です。

マテリアルの詳細な説明の前に、 "コーティング"オブジェクトの形がどうなっているのか、その種明かしをします。

"本体"と書かれた円柱はメッシュオブジェクトの『チューブ』です。これが "コーティング"オブジェクトと重なっているため、それを左に抜き去って "コーティング" オブジェクト単独(右のチクワ状の物体)にしたのが次の画像です。

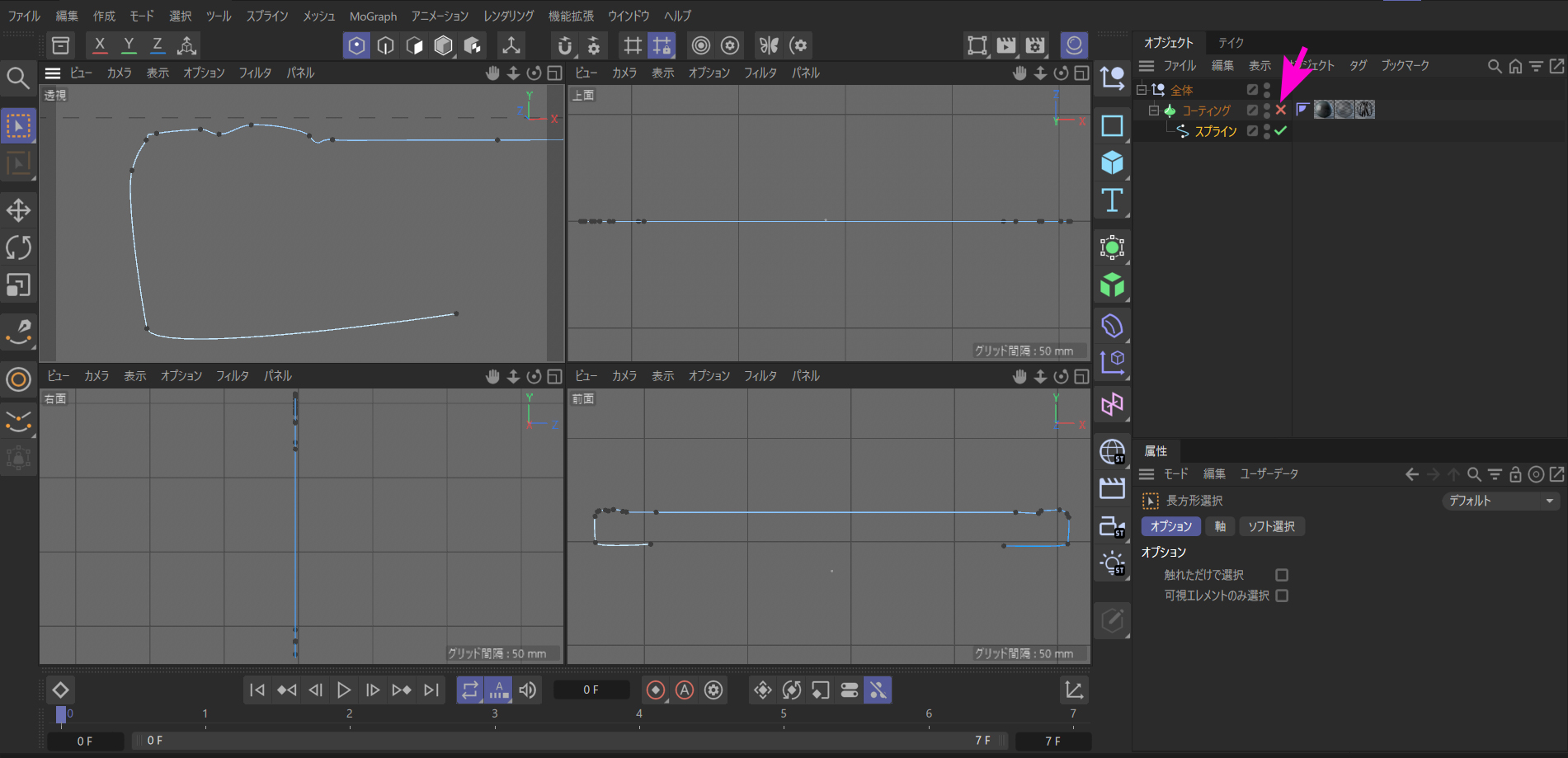

"コーティング" オブジェクトは、『ジェネレータ』の回転を使って生成しています。回転させているのは、その子階層に配置したスプラインです。

このスプラインの正確な形を確認するため、『回転』ジェネレータを非アクティブ(無効化)にしたのが次の画像です。

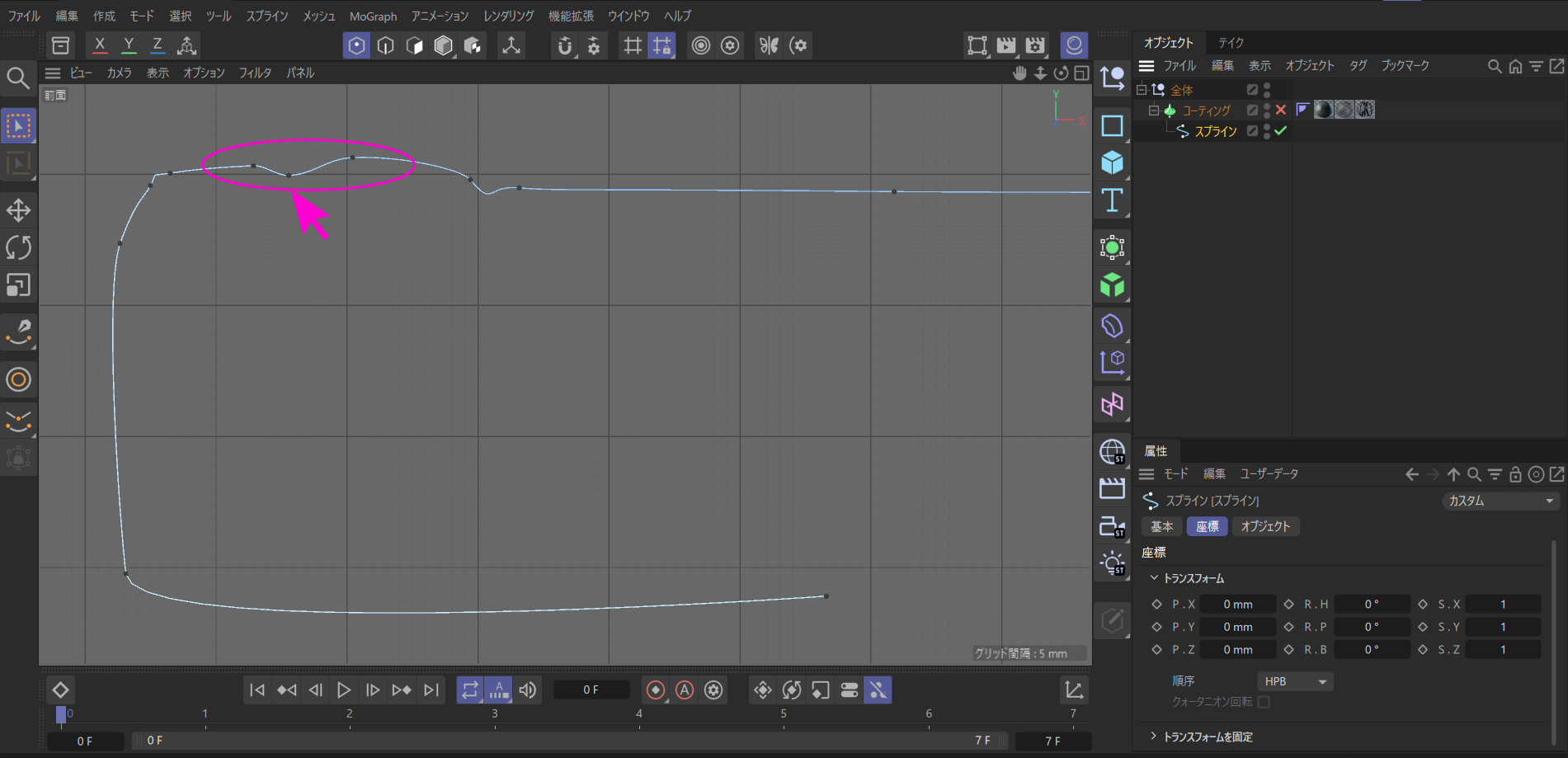

見てのとおり単純な形状のスプラインですが、このスプラインの軸を中心に回転させると、先ほど左へ抜き去った「本体」(円柱)の周りにわずかな隙間をもって囲むようなオブジェクトが完成します。

次に、【前面】ビューの拡大画像をご覧ください。

丸印(矢印部分)あたりが抵抗本体に巻かれた巻線に触れる部分です。このスプラインにデコボコを設けることで、コーティング剤が巻線の表面に沿ってわずかに盛り上がったり、逆に沈み込んだりする様子を表現できます。つまり、"本体"と名付けられた『チューブ』オブジェクトの表面よりもスプラインの形状を内側に沈み込ませることで、その場所で「本体」の表面がむき出しになり、コーティング剤が欠けているように見せることができるのです。

このデコボコ感が抵抗器の表面に塗られた絶縁塗料の経年による質感をよりリアルに再現します。そのため、「コーティング」オブジェクトは、物体の基本形状を作るというよりも、むしろ "ディテールを彫り出す(かたどる)" 役割を担っていると言えるでしょう。

それでは、この古びたレトロな抵抗器をリアルに見せているマテリアルの仕組みについて説明します。次の画像をご覧ください。

一つのオブジェクトに3つのマテリアルが適用されています。通常、同じオブジェクトに対してマテリアルタグを複数適用しても、左から順に上書きされて、最も右にあるマテリアルが優先されます。しかし【アルファ】チャンネルを使用すると話は変わってきます。

【アルファ】チャンネルは、オブジェクトの透明部分を作成するチャンネルです。設定にある【画像の濃度を使う】にチェックを入れると、白が完全不透明、黒に近づくほどに透明度が増し、黒になると完全透明になります。透明になった部分は、そのマテリアルタグよりも左側(優先度が低い側)にあるマテリアルが下地として見えてきます。

それを示したのが、上の画像の ①②③と番号を振ったマテリアルタグの構成です。

最も下層(左端)にあるのが ①のマテリアルです。

②のマテリアルは【アルファ】チャンネルで一部が透明になっており、その透明部分から ①が覗きます。そして、②の不透明な部分が ①の上に重なり、さらにその上層に ③の不透明な部分が重なって、全体として 3重の層になっています。

ところで、よくマテリアルタグを "貼る" という表現をしますが、これは直感的な理解に役立ちます。マテリアルを複数適用する場合、左から順に「シールのように重ねていく」と考えると、下地となる ①の上に貼られた ②の【アルファ】チャンネルの透明部分から下の層が見える、という構造がイメージしやすいからです。

《補足》

【アルファ】チャンネルにある、【画像の濃度を使う】と【アルファチャンネルを使う】のチェックボックスに関する説明は、【アルファーチャンネルのチェックボックス】をご参照ください。

これでお分かりいただけたと思います。①が抵抗器の本体色となるベース層、②が汚れやざらついた質感、光の反射(艶)を表現する層、そして③が「10KΩ」と書かれた黒い文字の層の役割を担っています。

それでは、これらのマテリアルでどのチャンネルが使われ、それぞれがどのような設定になっているのかを、最も下地となるマテリアル ①から順番にご紹介します。ぜひ参考にしてください。

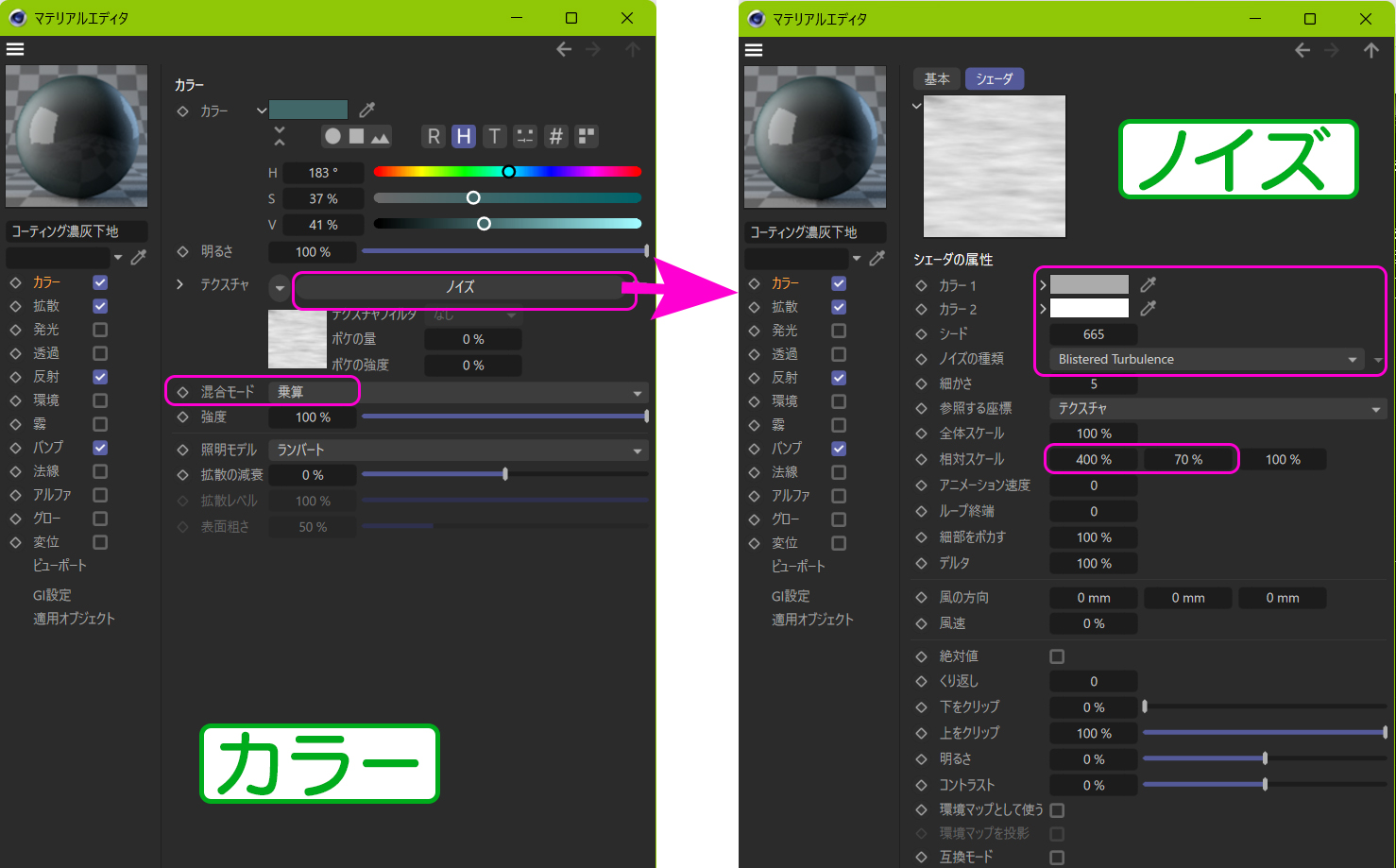

最も下地になる ①は、マテリアル名を【コーティング濃灰下地】と付けています。

②は【コーティング濃灰】、③は【10k】として、下記のようなチャンネル構成になっています。

まずはマテリアル①【コーティング濃灰下地】の設定から見ていきましょう。

【カラー】チャンネルでは、ベースとなるカラーコードで色を指定した後、それに加えて『ノイズテクスチャ』を『乗算』にして重ねています。

カラーチャンネルの【混合モード】を『乗算』に設定すると、テクスチャの色とベースの色が掛け合わされて描画されます。【混合モード】を『通常』にするとベースの色(カラーコードの色)にテクスチャが上塗りされて、ベースの色は現れません。

ここでは、そのテクスチャに『ノイズ』シェーダを設定し、【ノイズの種類】に『Blistered Turbulence』を選択しています。このノイズを横に引き伸ばしたような形にするため、【相対スケール】を調整しました。

この『ノイズ』シェーダをベースの色と乗算することで、"暗い緑色の下地に汚れたような暗いスジが走っている"という、複雑な色味のイメージを作りだしています。

また、黒い筋(ノイズの暗い部分)の濃さは『ノイズ』シェーダの【カラー1】で調整しています。

次は【拡散】チャンネルです。

拡散には『フレネル』というテクスチャを利用して、光を受ける角度によって色味や明るさが変化するように設定しています。

この色味の変化の強弱は、『フレネル』のグラデーションで調整しています。ここでは、グラデーションの『黒』(暗部)を少し白に近づけることで、変化の強さ(コントラスト)を抑えています。

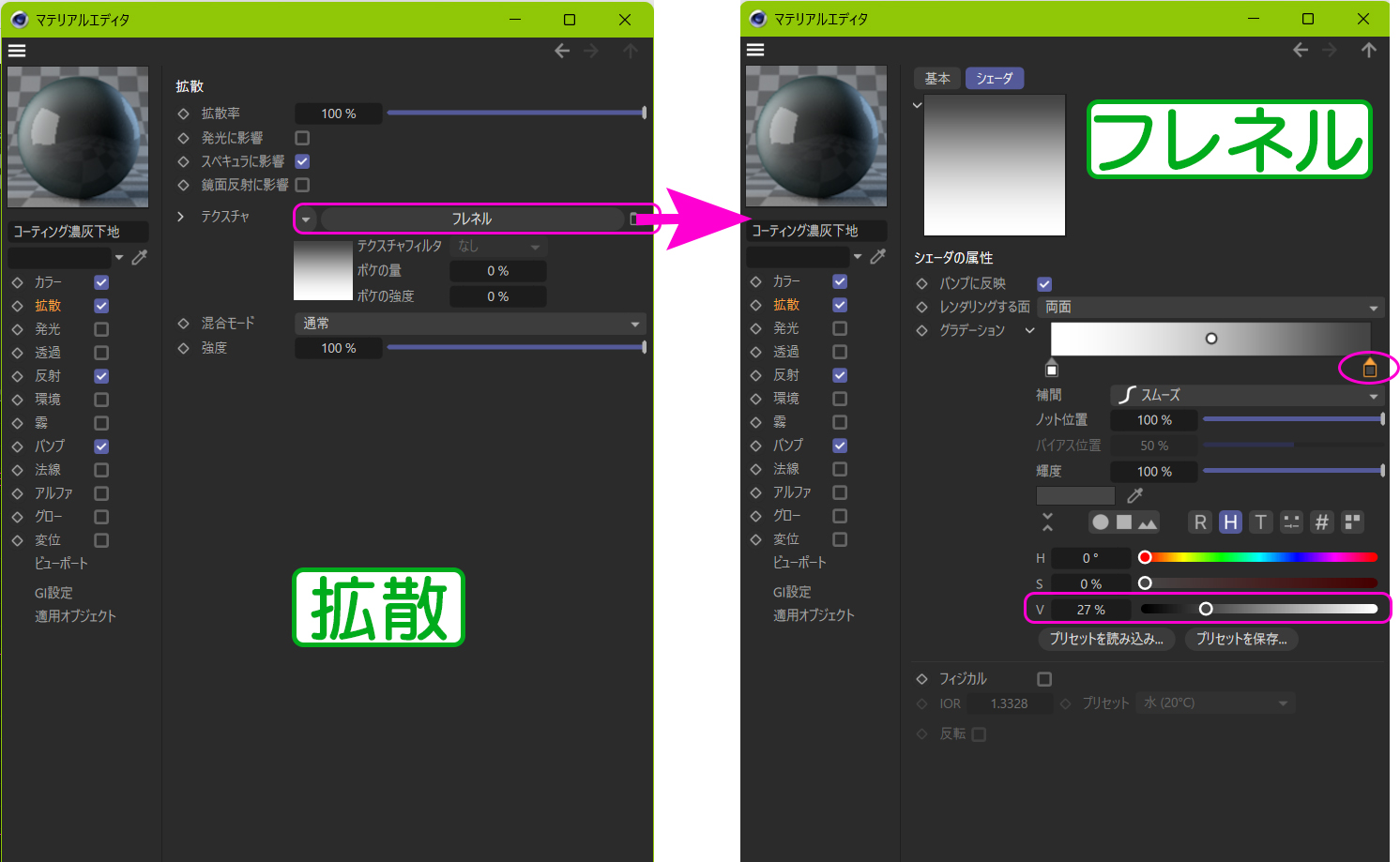

続いて【反射】チャンネルです。

抵抗器のベースとなる層ですが、硬質でわずかに艶のある質感を出すため、デフォルトスペキュラ(反射)の上に、『Beckmann』レイヤーを追加します。ただし、金属ではないため【減衰】を『加算』にします。この『加算』の設定により、カラーチャンネルの色が強く生かされます。硬質で艶のある非金属の質感を出したい場合は、この【減衰】を『加算』にするのが効果的です。

とはいっても古い部品のイメージですので、艶々のキラキラになるのを抑えるように調整します。表面の粗さは『0%』ですが、鏡面反射は控えめに『4%』にしました。

最後は【バンプ】チャンネルです。

【バンプ】チャンネルはオブジェクト表面の形を変えずに、疑似的な凹凸感を出すものです。それを利用して抵抗器の下地の微細な表面のざらつきや汚れを作り出します。

【テクスチャ】には『ノイズ』シェーダを設定して、【ノイズの種類】に、『Noise』を選択。【全体スケール】を『200%』に広げ、微細なざらつきではなく、少し大きなムラとして表現します。

これにより、薄く汚れた部分がムラとして、もやもやとした凹凸感を持って見えるようになります。

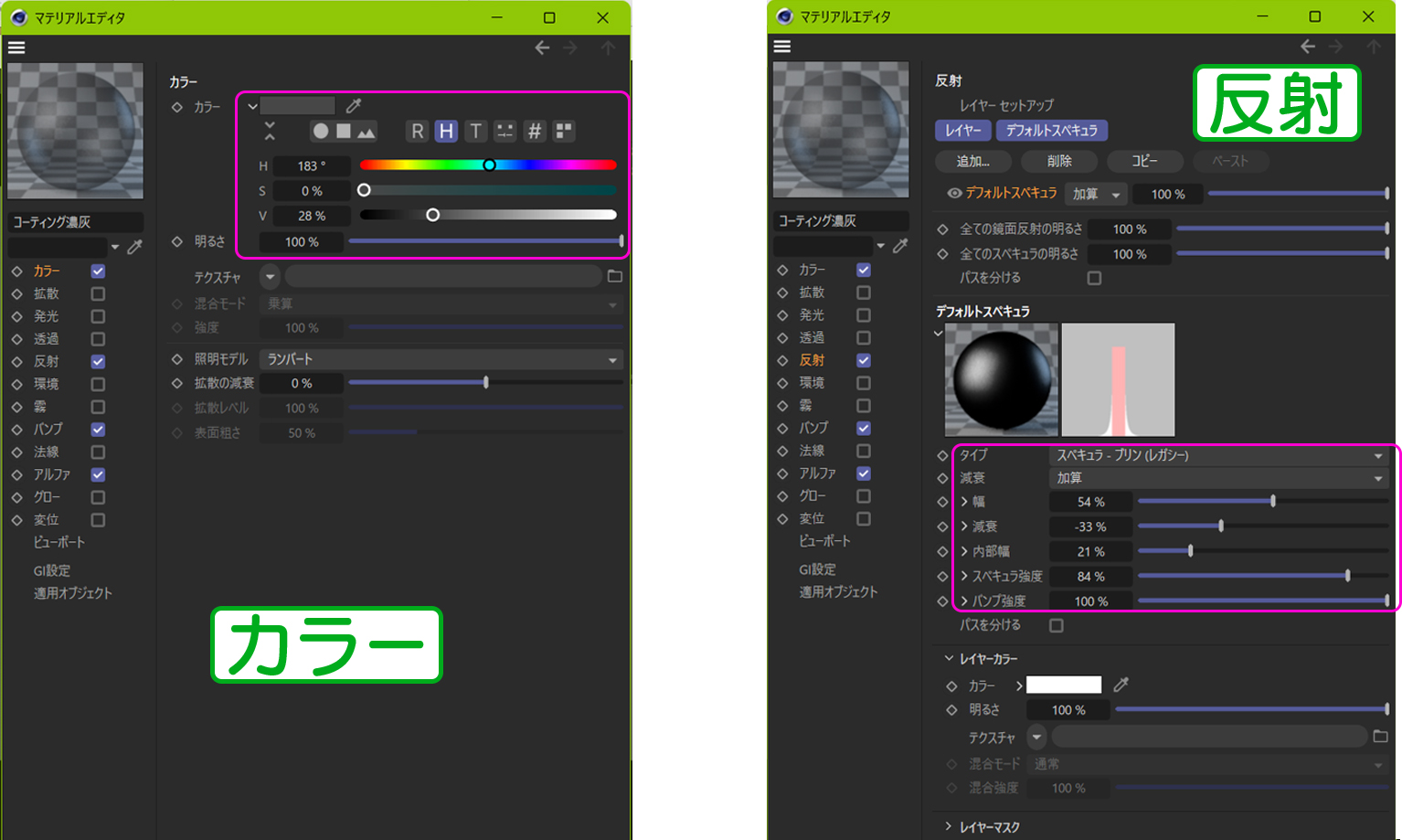

続いて次の層、マテリアル②【コーティング濃灰】です。

この層は下地の上に塗られたコーティング剤をイメージしています。薄く半透明でありながら、塗りむらによるデコボコ感、さらに硬質なガラスのような艶を表現するため、【カラー】、【反射】、【バンプ】、【アルファ】といった、たくさんのチャンネルを使用しています。

では順に説明します。【カラー】チャンネルと【反射】チャンネルです。

このマテリアルのカラーチャンネルで設定する色は、下地を部分的に覆い隠して、その表面に広がるデコボコした塗膜に付着した汚れの色となるものですので、カラーは黒に近い灰色としました。

【反射】チャンネルについては、すでに下地の層(マテリアル①【コーティング濃灰下地】)で鏡面反射を設定しているため、この層では白く光るスペキュラのみを強めに設定しています。

さらに【バンプ】チャンネルで設定する表面のザラザラ感を反映させ、凹凸に沿った反射光が強く出るように、【バンプ強度】を『100%』に設定しています。

続いて、【バンプ】チャンネルの設定です。

この層の表面には、細かな粒々が広がった微細なざらつき(粒子感)を再現したいので、【バンプ】のテクスチャには『ノイズ』シェーダを利用します。

その『ノイズ』シェーダに『Hama』を選択し、極限にまで細かい粒状にするため、【全体スケール】を『5%』まで下げています。

この砂粒よりも小さな粒子が表面全体に広がって、薄くザラザラとした質感を作りだします。実物の抵抗器もこれと同じ表面をしていたのをワタシは記憶しています。

最後は【アルファ】チャンネルです。この層における【アルファ】は、まだらな不透明感を作りだすことで、抵抗の表面に広がったコーティング剤のムラと下地となったマテリアル(マテリアル①【コーティング濃灰下地】)の状況を自然にブレンドする、非常に重要な役割を持っています。

たゆたう波紋が広がるような、不規則な透明度(ムラ)で仕上げたかったため、アルファのテクスチャにも『ノイズシェーダ』を使用しています。

ここでは【ノイズの種類】に『VL Noise』を選んで、【全体スケール】は大きめの『500%』としました。

ではラスト、3層目(最上層)のマテリアルは抵抗値のシルク印刷部分を表現する【10K】です。

黒字で『10KΩ』とするだけですので、Ai(Adobe イラストレーター)などのソフトで文字を作成し、それをアルファ(透明度)チャンネル情報を含む『PNG』データとして書き出します。文字の色は【カラー】チャンネルで決まりますので、元画像(Ai)での文字は何色でも問題ありません。このマテリアルでは、文字を黒く見せるために【カラー】チャンネルを『黒』に設定し、【アルファ】チャンネルの【テクスチャ】に作成した『PNG』データ読み込みます。そして【アルファ】チャンネルの【アルファチャンネルを使う】にチェックを入れるのを忘れないでください。

【アルファ】チャンネルにある、【画像の濃度を使う】と【アルファチャンネルを使う】のチェックボックスに関する説明は、【アルファーチャンネルのチェックボックス】をご参照ください。

このように、単なるテクスチャの重ね塗りではなく、ジオメトリの工夫と、アルファチャンネルによる複数のマテリアルを積層させることで、よりリアルな古さ、そして奥深さを持つ抵抗器の質感を表現することができました。