初級編 ▼

- ・ 最初の一歩

- ・ 複雑怪奇なマネージャ構成

- ・ 混乱するショートカット

- ・ クセがすごいぞ C4d L

- ・ ライトと影と反射物

- ・ カメラ

- ・ AEとの連携

- ・ ヌルはヌルなのに。レイヤーはなぜ?

- ・ 回転は迷宮への路 その1

- ・ 回転は迷宮への路 その2

- ・ マテリアルと投影法 その1

- ・ マテリアルと投影法 その2

- ・ マテリアルと投影法 完結

- ・ 様々な物体を作る

- ・ 太陽系を作る

- ・ ブタさんを作る

- ・ モーグラフを使う

- ・ PCBを作る

- ・ デフォーマを使う(波打つ廊下)

- ・ 枯れ葉よ~

- ・ ペーパーアニメーションを考える

- ・ アナモルフィック

- ・ 平行投影

- ・ 球体鏡の内部へ

- ・ もしも鏡がうねったら

- ・ ファンタジーな世界を作ろう1

- ・ ファンタジー(2) カメラワーク

- ・ カメラを滑らかに走らせる

- ・ リアルな提灯を作ろう

- ・ リアルな提灯を作ろう(屋根編)

- ・ ガラスで封じた物体に挑戦

- ・ 小技を集めました

- ・ トラブルコレクション

- ・ Cinema 4D Lite FAQ

- ・ My Portfolio

AE(After Effects)との連携

画像はクリックすると拡大されます。戻る デジタル降魔録へ 次へ

どんなに C4d Lでリアルな映像を拵えようとも、R19までは AEの下(もと)でないと起動すらできませんでした。R21で単体起動ができるようになりましたが、やっぱり親方は AEなのです。Ver2025であってしても、それ単体では動画にエンコードできませんし、静止画でさえ出力できません。残念ですが、これが廉価版の宿命でどうしようもないのです。でも AEには持ち込めます。そうなったらこっちのモノ。作った映像へさらに手を加えてから mp4にすることができるのです。

では、C4d Lのファイルを AEに取り込む方法です。

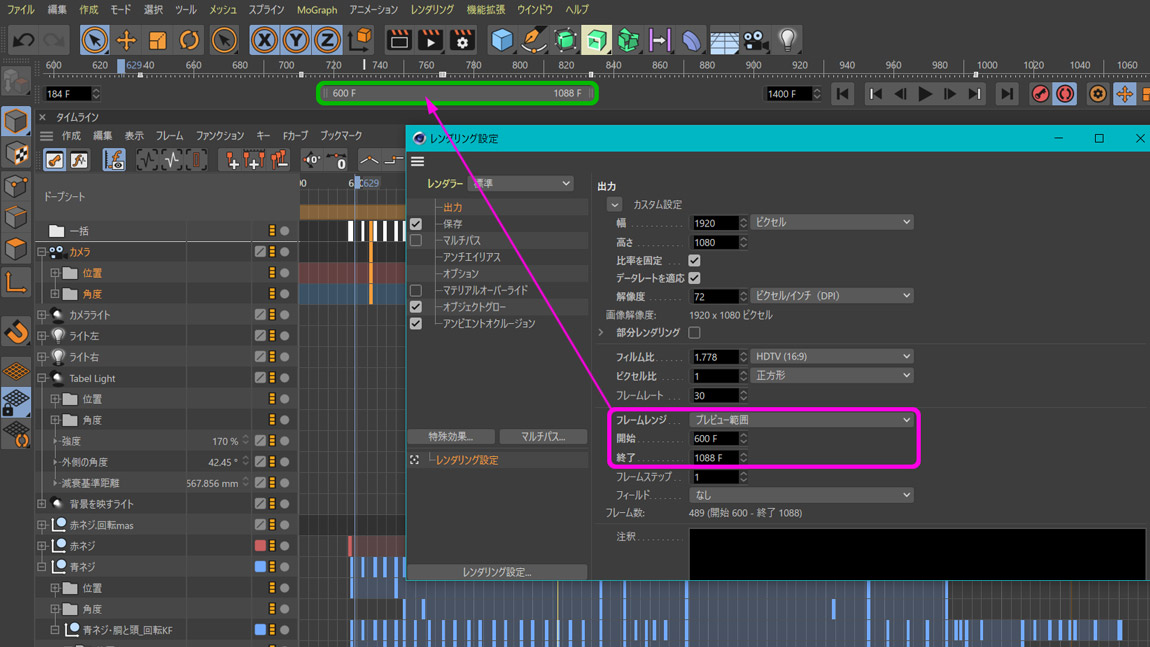

その前にレンダリング設定とタイムラインのフレーム範囲バーを先に説明させてください。

AEに送られる映像は【このビューをレンダリング】にチェックが入っているビューで、送られるフレームは写真のタイムラインにある②のピンク枠が示す範囲内です。写真では 9フレームから、340フレームまでの映像が AEへと送られますが、AEでは『0』フレームから並びます。

そして映像の大きさはレンダリング設定の【幅】【高さ】のピクセルになります。

レンダリング設定の【フレームレンジ】が『プレビュー範囲』となっているときは(写真の①ピンク枠)【画像ビューワー】へレンダリングする範囲を示しており、タイムラインのフレーム範囲と同じものが【画像ビューワー】へ送られてレンダリングされます。

画像ビューワーの説明も必要かと思いますので、ここでさせていただきます。

【画像ビューワーへレンダリング】

Liteでは保存することができないのですが、製作したアニメーションやオブジェクトを正式な状態で見るためのビューワーです。

起動方法はウィンドウメニューの【レンダリング】メニュー内の【レンダリングして画像ビューワーに】を押すか、ショートカットキー【Shift + R】です。

正式なというのは、インタラクティブレンダラーでもビュー内をレンダリングできますが、そうではなくてレンダリング設定で行った画像サイズで、完成された映像が見ることができるビューです。

レンダリング設定の【フレームレンジ】が『現在のフレーム』の場合は再生ヘッドのあるフレーム 1枚分の状態が画像ビューワーへ送られますが、写真のように『プレビュー範囲』の場合は、タイムラインフレーム範囲(上記写真の②のピンク枠)が画像ビューワーへ送られますので、それなりにレンダリング時間が掛かりますので注意してください。

いよいよ大詰め。まずは AEを立ち上げます。

AEが起動したら、新規にプロジェクトを作り、新しいコンポジションを設置します。コンポジション設定で行う画像サイズやフレームレートなどは C4d Lのレンダリング設定で行ったものと同じにします。映像の 尺 (デュレーション)も C4d Lのタイムラインよりも少し長めにしておきます。

さてこれから少々戸惑うことが起きるかもしれません。それは何をやるにも、とんでもなく重たくなることです。

C4d Lではサクサク動いていたアニメーションのファイルを AEに取りこんだ途端 、パソコンが沈黙します。どれぐらい意識を失くすのかは、パソコンのスペックによります。

ここからは、ここにあるパソコンでの結果となりますので、参考程度にお読みください。

では、気持ちの準備ができたら、"Ctrl+I" あるいは【ファイル】→【読み込み】→【ファイル】で C4d Lのファイルを選択して読み込みます。もちろんファイルの拡張子は『c4d』です。

その瞬間パソコンが黙り込みます。しかも "選択したアイテムを読み込んでいます『応答なし』" とメッセージを出して。

思わず壊れた? と焦りますが、大丈夫です。これで正常なのです。ここのパソコンで約 9秒でした。

しばらくするとパソコンが息を吹き返しますので、プロジェクトウインドウに入った C4d Lファイルをレイヤーパネルにドラッグします。

今度も少々待たされて、ようやくコンポジションウインドウに絵が出ました。

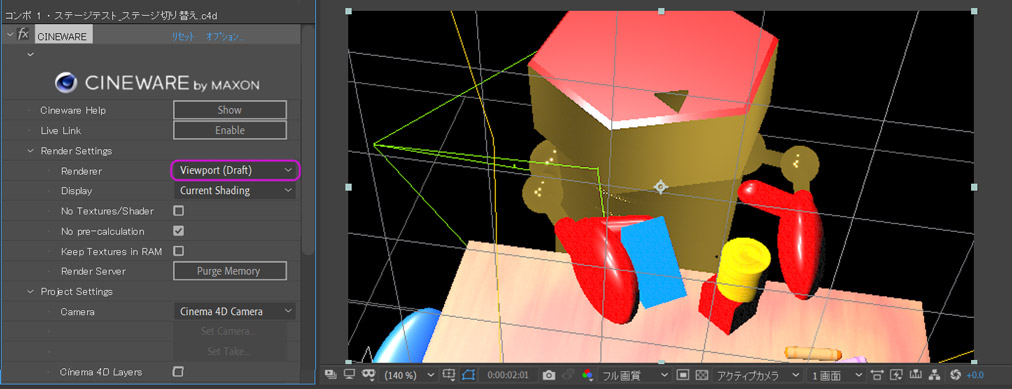

妙な具合です。C4d Lでレンダリングすると美しかった映像が、なぜか一部真っ黒けです。でも安心してください。これはレンダラーがデフォルト設定になっているからです。

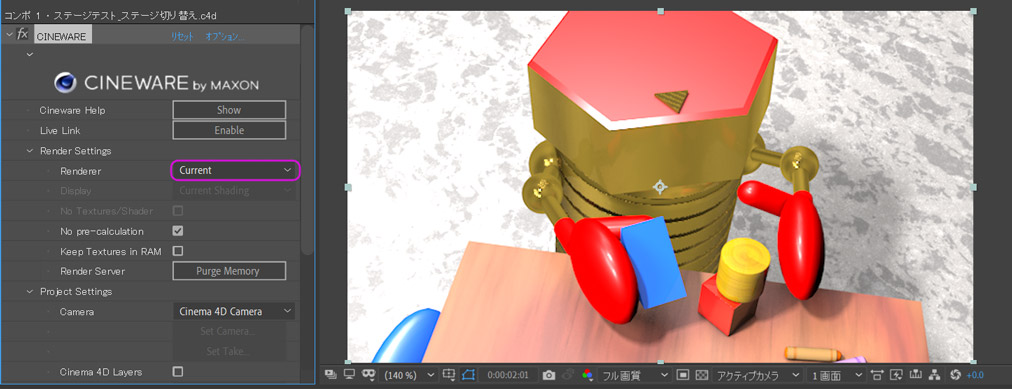

下記の写真は C4d Lに付属の【CINEWARE】と呼ばれる C4d Lと AEの連携を担うエフェクトです。通常は c4d Lのファイルを読み込むと自動的に適用されるのですが、もし出ない場合は、エフェクトプリセットにある【CINEMA 4D】の中にありますので、普通にエフェクトを掛けるようにタイムラインにある c4d Lレイヤーへドラッグ&ドロップするだけです。

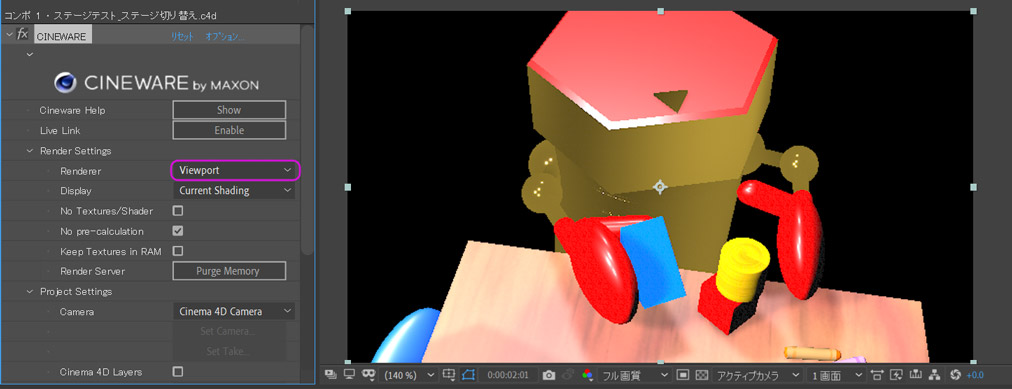

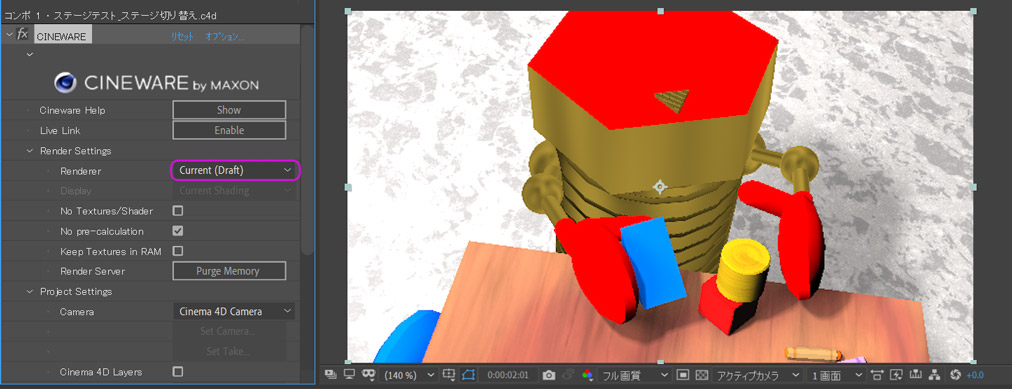

それからレンダリングに関する設定は、Render Settingの中にある Rendererと書かれた 4種のドロップダウンリストです。【Current】が最高画質で、残りはどれも似たようなもので、画質は後回しにして画像のチェックを早くしたいときに使用します。

では Rendererの違いで1フレームの画像が出力されるのに要する時間と画質を比べてましたのでご覧ください。

■ 補足 ■

PCのスペックは以下のとおりです。

Win11、64bitCPU:i9-14900KF、RAM:128GB、SSD:2TB、GPU:RTX-4070S

① Viewport(Draft) ② 547mS

① Viewport ② 521mS

① Current(Draft) ②2.67秒

① Current ②6.20秒

最終的には Rendererの設定は 【Current】で行い、納品できるレベルの画像を求めますが、レイアウトやカメラ視点などのチェックでは、【Viewport】か【Viewport(Draft)】が適当だと思います。

静止画なら【Viewport(Draft)】で全体のバランスを見て、よければ【Current】で良質な画像を PNGか、PSDでエンコードして、次の Photoshopへ移すという過程になりますが、動画にエンコードするために【Current】で映像を動かしますと、1フレーム、5~6秒ほど掛かかりますので、フレームレートは 0.15~0.25fpsにまで落ち込みます。

このように【Current】でプレビューすると恐ろしく時間が掛かります。それが最高画質なのですが、タイパ(時間対効果)が最悪です。しかしこれでも 3年前と比べるとずいぶん進化をしてきたのですが、動画ってまだまだなあ、と思い知らされる瞬間ですね。

ここで注意することがあります。

C4d Lと、AEの両方を起動させておいて、C4d Lを修正してからそれをリアルタイムに AEへ反映させようとすると、AEがフリーズすることが頻繁に起きます。面倒ですが、C4d Lの修正を保存する前に、AEのタイムラインにセットした C4d Lのレイヤーを非表示にするか、AEのプロジェクトを閉じておくことを推奨します。

他にも、AEと連携するにあたり色々とトラブルがありますので、よろしければ、After Effectsトラブル対策案もお立ち寄りください。

話を戻します。

【Current】でレンダリングするときにもっとも足を引っ張るのが、元となる映像の解像度とマテリアルの複雑度です。例にしている積み木の汽車の動画は約 11秒の 4K(3840×2160)サイズで、鏡面反射は使用していますが、透過やグローなどは使用していません。これを 4K(3840×2160)、 FHD(1920×1080)、640×360の 3種類でエンコードしてみました。

エンコード設定はh.264 VBR、1pass ターゲット、6Mbps です。

■ 結果

| 解像度 | エンコード時間 | ファイル容量 |

| 3840×2160 | 25分16秒 | 11.272MB |

| 1920×1080 | 14分30秒 | 8.389MB |

| 640× 360 | 8分47秒 | 6.872MB |

PCのスペックは以下のとおりです。

Win11、64bitCPU:i9-14900KF、RAM:128GB、SSD:2TB、GPU:RTX-4070S

解像度が上がればエンコード時間とファイルの容量が伸びることがよくわかる結果になりました。

どちらにしても、3D映像のエンコードは静止画と違って多くの待ち時間を強いらるのは宿命だと思います。

次に実際にその動画を比較してみました。ただ、4Kサイズの動画をネットに載せるのは少々無謀です。スマホや通信環境の良し悪しで、止まるかもしれませんがとりあえず動かしてみます。

3840×2160

1920×1080

640×360

このままの小さい画面だと違いが分かりにくいですが、全画面で見ると一目瞭然です。やはり時間が掛かりましたが、4Kサイズは緻密なのが見て取れます。

さて完成までをざっと通しましたが、順風満帆なわけがないのがこの世界です。次回は AEと似ているのに微妙に違うモノと、同じ呼び名なのにまったく別のモノを紹介します。