お品書き

- ・ 初めてのCINEMA 4D Lite

- ・ 複雑怪奇なマネージャ構成

- ・ 混乱するショートカット

- ・ クセがすごいぞ C4D L

- ・ ライトと影と反射物

- ・ カメラ

- ・ AEとの連携

- ・ ヌルはヌルなのに。レイヤーはなぜ?

- ・ 回転は迷宮への路 その1

- ・ 回転は迷宮への路 その2

- ・ マテリアルと投影法 その1

- ・ マテリアルと投影法 その2

- ・ マテリアルと投影法 完結

- ・ 様々な物体を作る

- ・ 太陽系を作る

- ・ ブタさんを作る

- ・ モーグラフを使う

- ・ PCBを作る

- ・ デフォーマを使う(波打つ廊下)

- ・ 枯れ葉よ~

- ・ ペーパーアニメーションを考える

- ・ アナモルフィック

- ・ 平行投影

- ・ 球体鏡の内部へ

- ・ もしも鏡がうねったら

- ・ ファンタジーな世界を作ろう1

- ・ ファンタジー(2) カメラワーク

- ・ カメラを滑らかに走らせる

- ・ リアルな提灯を作ろう

- ・ リアルな提灯を作ろう(屋根編)

- ・ ガラスで封じた物体に挑戦

- ・ 小技を集めました

- ・ トラブルコレクション

- ・ Cinema 4D Lite FAQ

- ・ My Portfolio

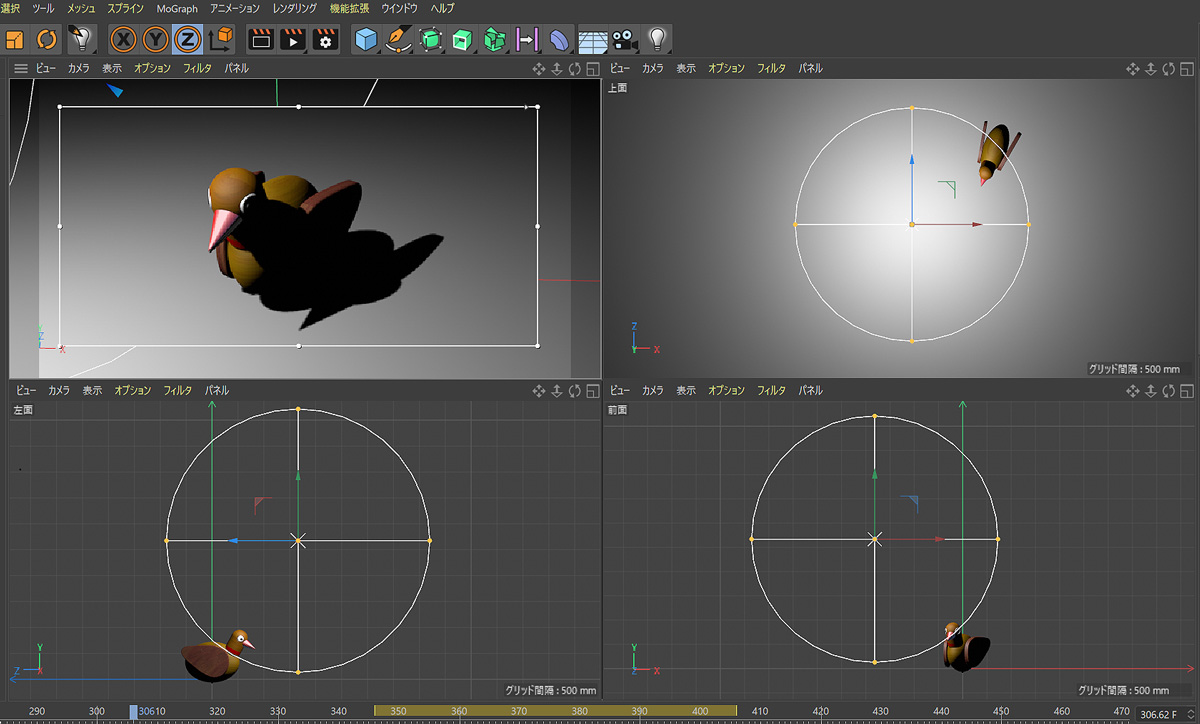

ライトと影と反射物(2021.04.21 掲載)

画像はクリックすると拡大されます。戻る デジタル降魔録へ 次へ

ライト(照明)は 3Dソフトに備わった機能の一つで、立体物に光りを当てた状況を物理的に計算してパソコン上で再現するものです。また、ライトを置く前のエディタビューは、デフォルトライトによる仮照明で、ライトが一つでも追加されるとデフォルトライトは消えて、そのライトの影響を受けたレンダリングに切り替わります。

ここでいうライトとは光源のことです。その光が輝くには何か物体が無いと無色透明のままです。我々の太陽系には眩しい太陽があるにもかかわらず、空間内が暗く見えるのは反射する物がほとんど無い真空に近い状態だからです。惑星があるとその表面で反射して光り輝きます。3Dソフトも同じで、反射物が無いと光っていることが分かりません。反射物があると光は拡散して目映く輝き、その背後に影を落とします。光源、反射物、そして影。物が立体であるがためには、この三つの関係が重要で、制作物の良し悪しを決定する因子であることに間違いないと思います。

それではライトの出し方です。

AEとはだいぶ雰囲気が異なっており、C4D Lの場合は下の写真のように縦に並んだツールパレットの中にアイコンがあります。

『カメラ』の下が『ライト』です(丸ピンク枠)。このアイコンをマウス左ボタンで押し続けると各種のライトが出ます。その中にあるライトとスポットライトが AEでいうポイントライトとスポットライトに当たると思います。

ちなみにライトオブジェクトはここでどれを選んでも、属性マネージャを【モード】→【オブジェクト】にして出てくる【一般】→【放射タイプ】で自由に変えられますので、選択に悩むことはありません。とりあえず普通のライトを選んでクリックすると、次の写真のように OM(オブジェクトマネージャ)の先頭に追加されます。

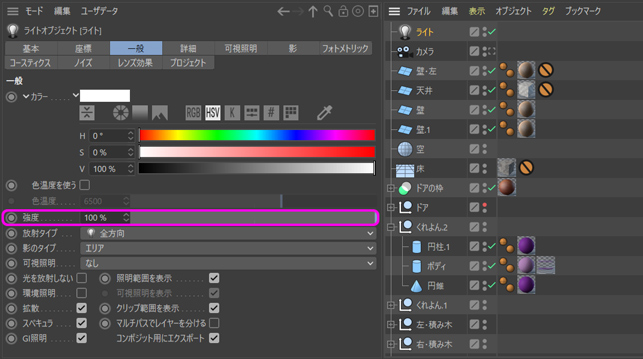

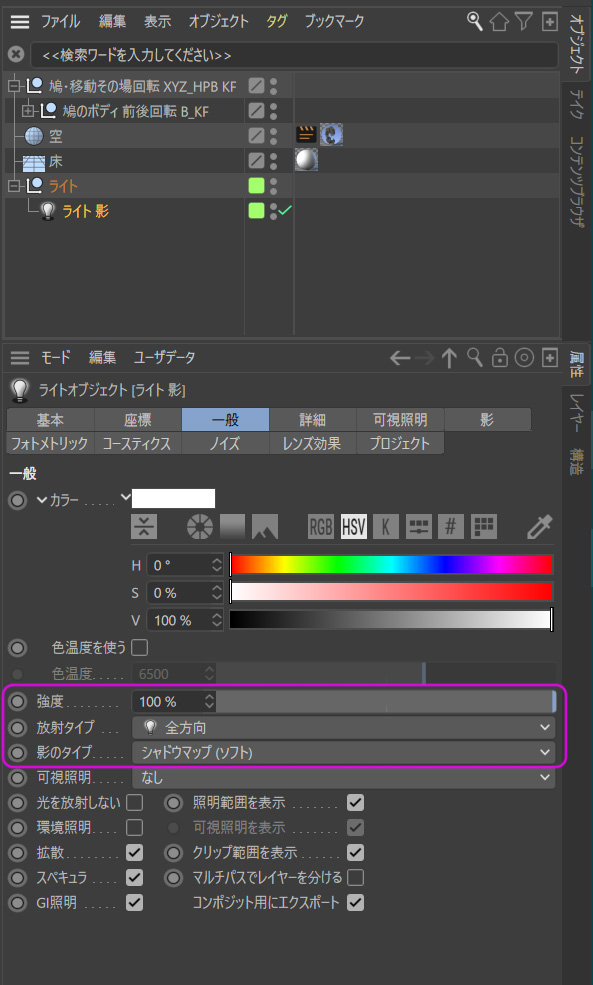

OMのライトをクリックして選択した後、【属性マネージャ】→【モード】→【一般】で、ライト関係の設定値が表示されます。写真のようにピンク枠から下へずらっと調整項目が並んでいます。

・ 強度 光りの強度です。負の数値にすると真っ暗な方向へも調整できます。

・ 放射タイプ ここでタイプを替えます。スポットにも無限遠にもできます。

・ 影のタイプ 影のタイプを選びます。【なし】はこのライトでは影が出なくなります。

・ 可視照明 サーチライトみたいに光りの筋が見えるようになります。

・ 光りを放射しない そのまんまです、光が消えます。

・ 環境照明 チェックを入れると AEの環境照明と同じ結果になります。壁があっても光が届きます。

・ 拡散 光りが散らばります。オフにすると全体的にすごく暗くなります。

・ スペキュラ オフにするとオブジェクトの表面に映っていた反射光が消えます。

・ GI照明 Liteでは機能していないように思えます。

ライトを設置したら次はその光を反射するオブジェクトが必要ですが、その前に重要なことがあります。光と影の状態を見るのなら、実際にレンダリングしなければいけません。そうしないと、影も出ませんし、マテリアルの反射や、映り込みも正しく反映されません。作業中の画面にそれらしく見えている場合もありますが、それは仮の姿だということを覚えておいてください。

レンダリングする方法は次の写真をご覧ください。レンダリング関係のアイコンを示しています。

写真ピンク枠の中が関係するアイコンです。上の状態がデフォルトで、各アイコンをマウス左で長押しすると、他のモードに切り替えられますが、光や影、あるいはマテリアルの効果を見るために使用するのは次の3つです。

● インタラクティブレンダー(写真の左アイコン・ショートカット "不明"))

● 画像ビューワーへレンダリング(中央アイコン・ショートカット"Shift+R")

● ビューをレンダリング(ショートカット"CtrL+R")

最も右のアイコンはレンダリング設定を出します。(ショートカット"Ctrl+B")

ビューをレンダリングは、インタラクティブレンダーのアイコンを長押しするとその中にありますが、いちいち面倒くさいので、キーボードショートカットを覚えたほうが効率が上がります。

実行する前に、エディタビューを一度クリックしてから、右端のアイコンを押すか、 マウスをレンダリングしたいビュー(今はエディタビュー)の上に置いてから"Ctrl+R"キーを押します。

このビューをクリックしてからとか、ビューの上にマウスを置いてから、という行為は 4面ビューなどたくさんのビューが展開されているときに、どのビューをレンダリングするかの指示になります。

レンダリングして画像ビューワーへ

写真ピンク枠の真ん中のアイコンを押すと画像ビューワーという特別なウインドウでレンダリングされます。少々細かい設定がありますので、詳しくは、画像ビューワーへレンダリングをお読みください。

インタラクティブレンダー

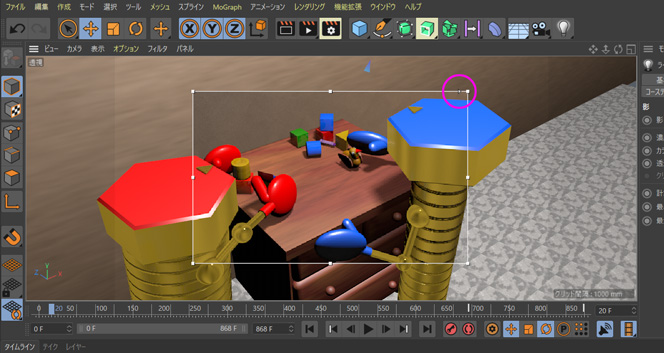

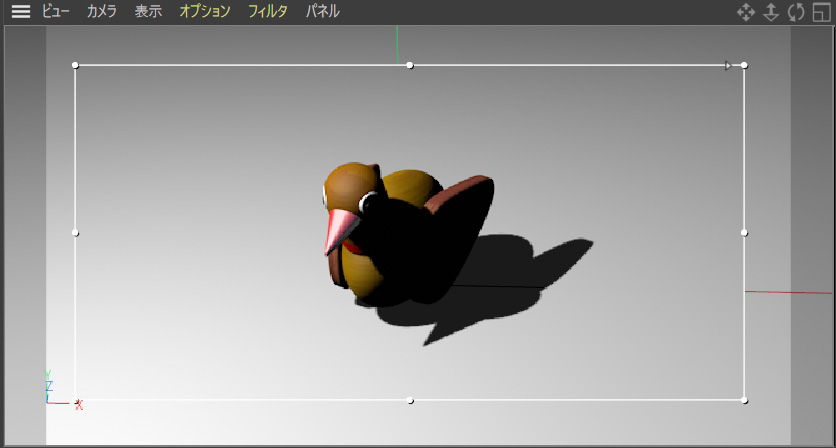

作業をしながらリアルタイムにエディタビューの指定領域内をレンダリングし続ける方法です。キーボードショートカットは不明です。アイコンを押すと次の写真のような白い枠のエリアが出ます。

白い枠の狭い範囲だけレンダリングされて、積み木に周りの景色が映りこんだり、影も反映されています。

インタラクティブレンダーは、範囲を指定してレンダリングしますので、CPUパワーが取られにくくなりますが、 レンダリングして画像ビューワーへ より少し画質が落ちます。

これでも処理が遅い場合はエリアを狭めるか、ポイントを下に調整して、画質をさらに落とすこともできます。そのポイントは、見えにくいですが、白枠の中の小さな三角形アイコンです。これを下に移動させると画質が落ちます。その分レンダリングが速くなります。

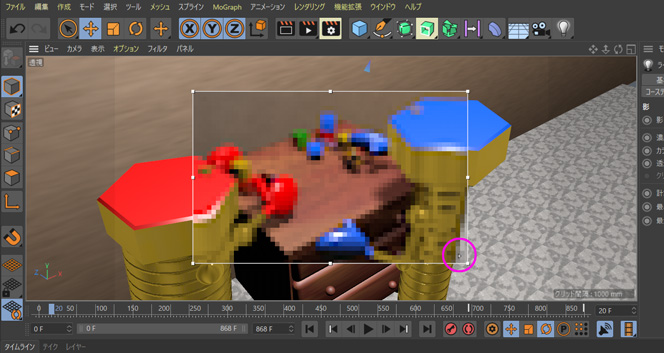

最低にまで落とすとこうなります。

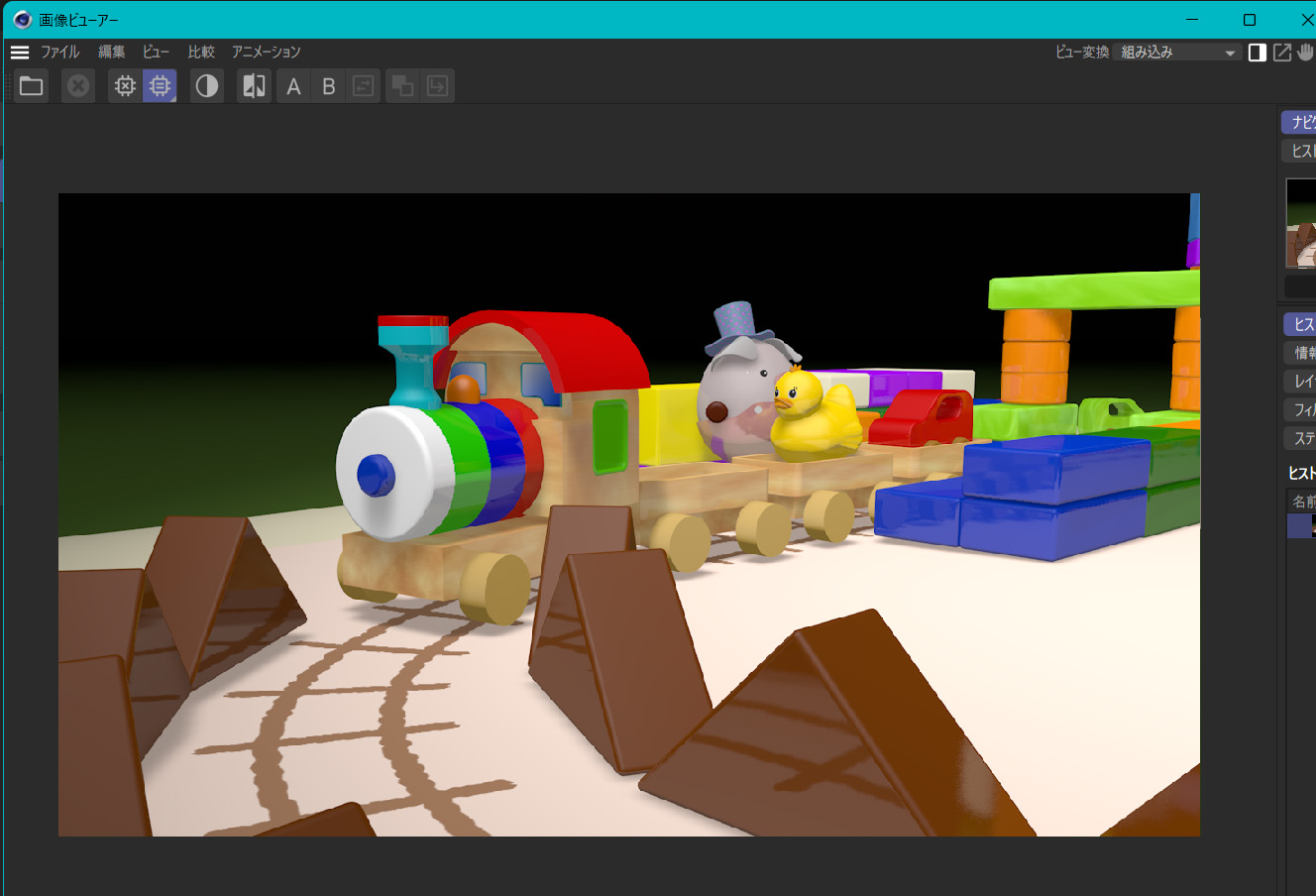

もっとも画質が良いのは レンダリングして画像ビューワーへです。これは完全にレンダリングされた状態で出力されますが、レンダリング設定の【フレームレンジ】が『現在のフレーム』になっていることを確認してください。『プレビュー範囲』にすると設定してあるフレーム全部をレンダリングします。上の写真の最も下の部分、ピンク枠で囲ってある部分が『プレビュー範囲』です。 9フレームから 340フレームになっています。

このモードはアニメーションの結果などを見るときに使用するものですので、一つの場面をレンダリングしたいときは『現在のフレーム』でビューに送ります。

それではライトの説明に戻ります。

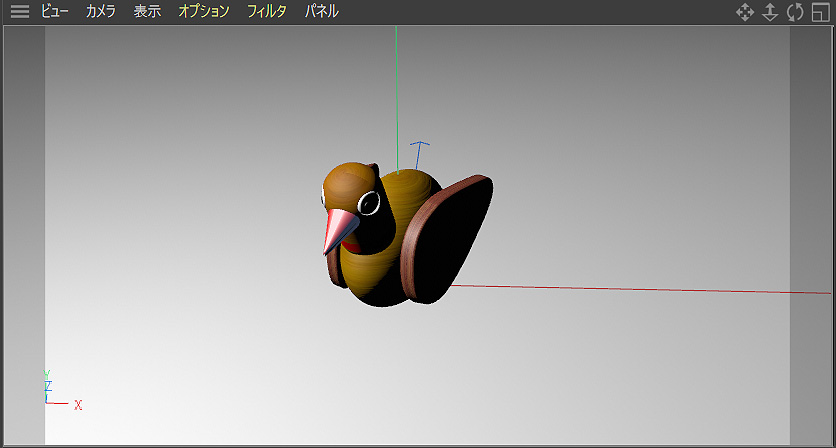

ライトの準備ができましたら、次は光を反射させるオブジェクトが必須です。そこでネジネジくんの宿敵、鳩時計の主であるハトくんと、大きな床を反射物としてステージに置くことにしました。

床が無いと光源から出た光が物体だけにしか反射せず、後はやっぱり暗い空間だけになります。影を出すには物体の影響を色濃く映し出す広い平面が必須だと思います。

この床ですが、これは【カメラ】アイコンの左にあります。中には『床』や『空』などのオブジェクトがあって、『空』は、【オブジェクトに景色を映り込ませたい】で説明していますのでそちらをご覧ください。

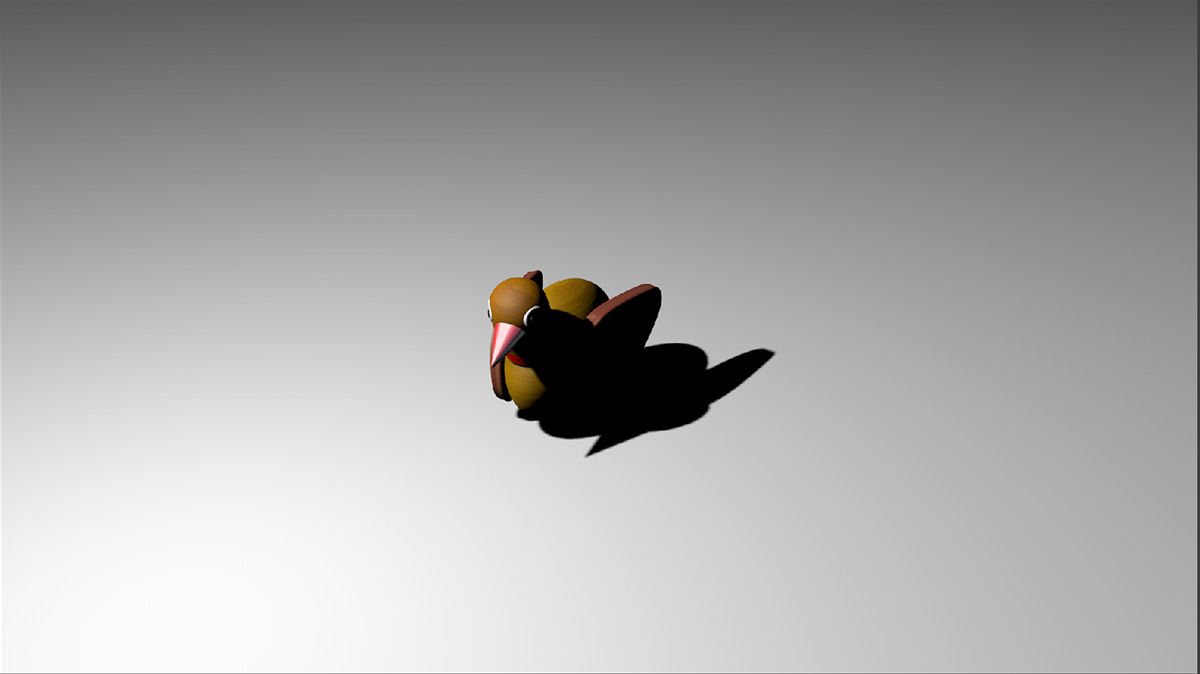

『床』オブジェクトを選びますと無限大の床が作られます。色は適当に、今回は灰色のマテリアルを作って『床』オブジェクトに貼り付けました。その上に鳩を置いてレンダリングします。

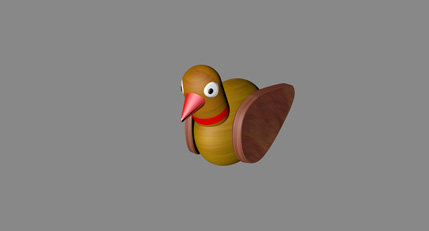

それがこれ。

これがライト無しの状態です。

これだと鳩が宙に浮いているように見えますが、それよりも、立体感の薄いペタンとした物体に見えてしまいます。

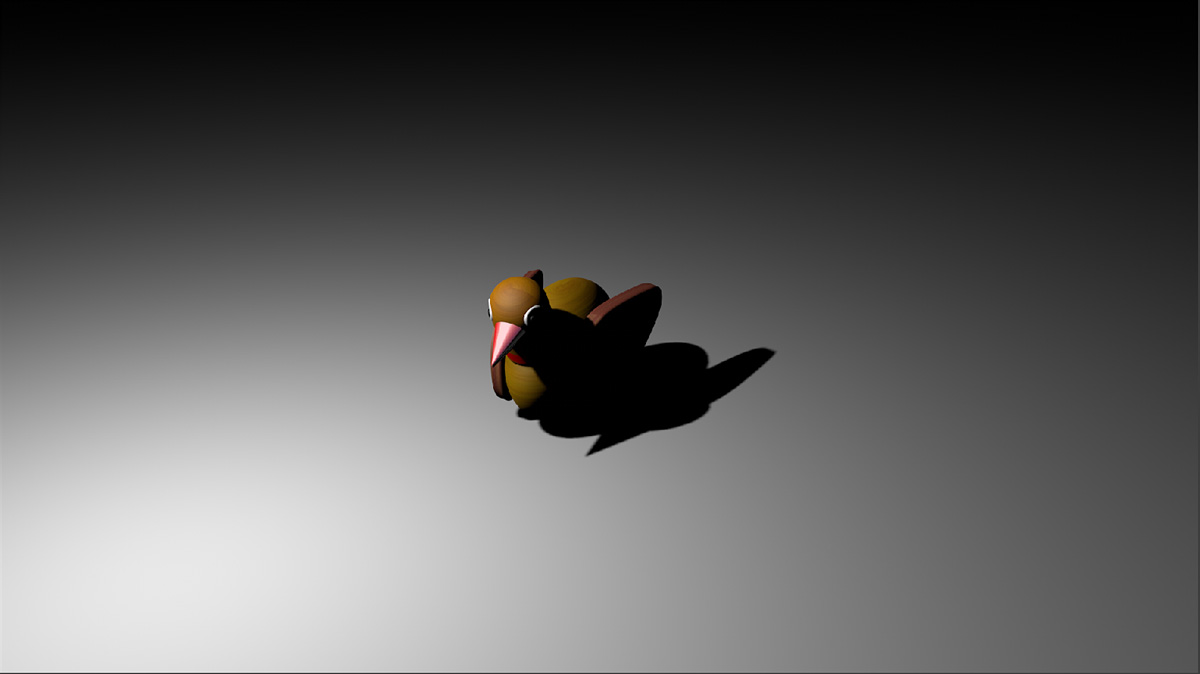

そこで現時点で最も利用しているライティングの方法でライトを当ててみます。

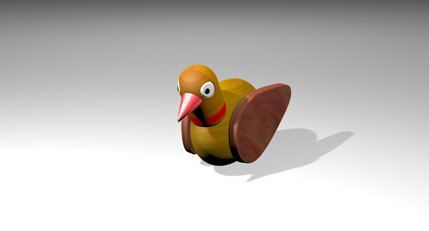

いきなり存在感が浮き出ました。大げさにいうとまるでそこにあるよう……です。

しかしこの状態にするためにライトを 3つも使って配置してあります。これで正しいのかどうかわかりませんが、ライト一つではどうにもならないという結果に達したことは事実です。試しにメインライトだけにしますとこうなります。

影ははっきりしますが、暗くてよく見えません。この状態でライトの強度を上げ下げしても光の反射に変化はありますが、眩しすぎるか暗すぎるかの状態になって、光の当たらない部分は暗いままです。

だからといって、むやみにたくさんのライトを配置して、一度に調整しようとしてもそれは無謀というもので、強行すれば最終的にどうにもならなくなって破綻します。 その道の経験者が語る のですから間違いありません。

そこで最初はライト一つから始めます。

最初はこの状態から。

ライトを一つ置いて、名前を『ライト 影』として、属性マネージャの【一般】を開いたところです。

注目するのはピンク枠の中だけで、ライトの色は変更することもあるかもしれませんが、あとはよくわからないので触りません。

このライトをメインとして光の反射と影を再現しますので、【放射タイプ】は『全方向』、【影のタイプ】は『シャドウマップ(ソフト)』にしました。影の種類はまだありますが、これが妥当のような気がします。

影を出すライトを一つに限定しているのは、異なる方向に置いたライトの影がいくつも重なると見た目が悪いからで、そういうシチュエーションの場合は複数の影を落とすほうがいいかもしれませんが、だいたいはメイン以外のライトは影を出さないようにして、暗い部分を補うだけの補助ライトだと割り切っています。

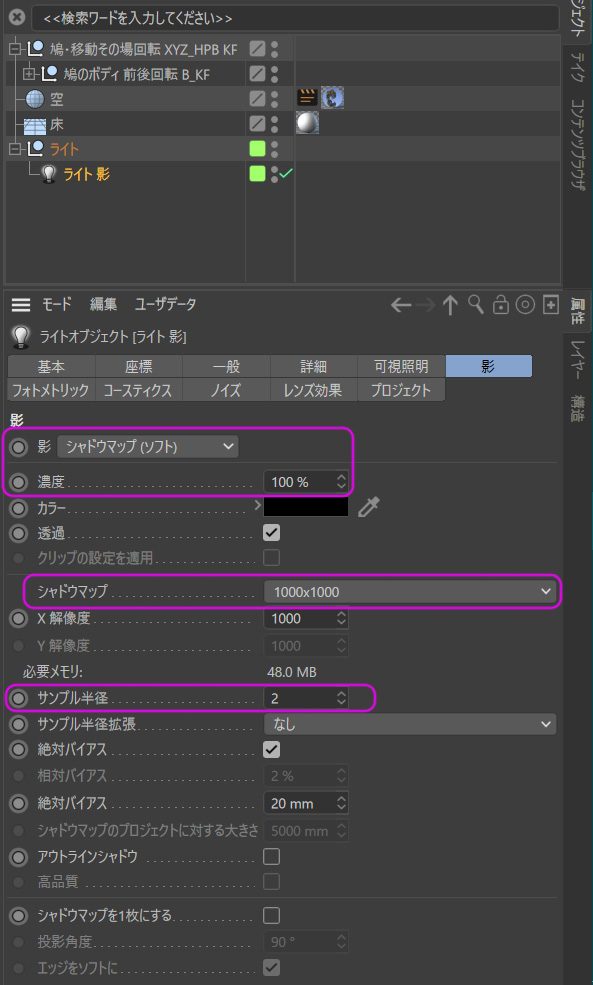

続いて【影】の項目に移動します。

影の設定で注目しているのはこれらです。

【濃度】は影の濃さですが、一つのライトだけではいくらライトの強度を上げてもオブジェクトは明るくならずに、影が色深く走って見えにくくなるばかりです。影の濃さは適切に物体を照らしてから調整するほうがいいみたいです。ライトを追加するときは影を出すライトは特別な場合を除いて、一つだけにしたほうが自然になります。

【シャドウマップ】は『1000×1000』を選んでいます。大きくするとメモリを食いますが、影の濃淡が滑らかに変化し、小さくすると荒くなります。

【サンプル半径】を大きくすると影の濃淡がボケた感じなり、小さくするとくっきりしてきます。

説明を進める前に、最も勘違いを起こしやすい事柄について述べます。下の写真を見て、鳩オブジェクトに影が落ちていないのに気づかれたでしょうか?

影の設定をあれこれと変更しているのですが、一向に効果が出ていません。

これを目の当たりにして。どうしても影が出ない、と勘違いして、設定をいじくり倒した挙句の果てに、パソコンの再起動までしたのにそれでも変化無しで、おおいに慌てふためいたのは……そう。ワタシです。鳩のボディには影が乗っているので勘違いしていました。原因は、レンダリングするのを 忘れている からです。

レンダリングすると……ちゃんと出てきます。

ということで……。

最初に述べさせていただいたとおり、上の写真のように、最低限、インタラクティブレンダーは行いましょう。ショートカットキーは『Alt』+『R』です。

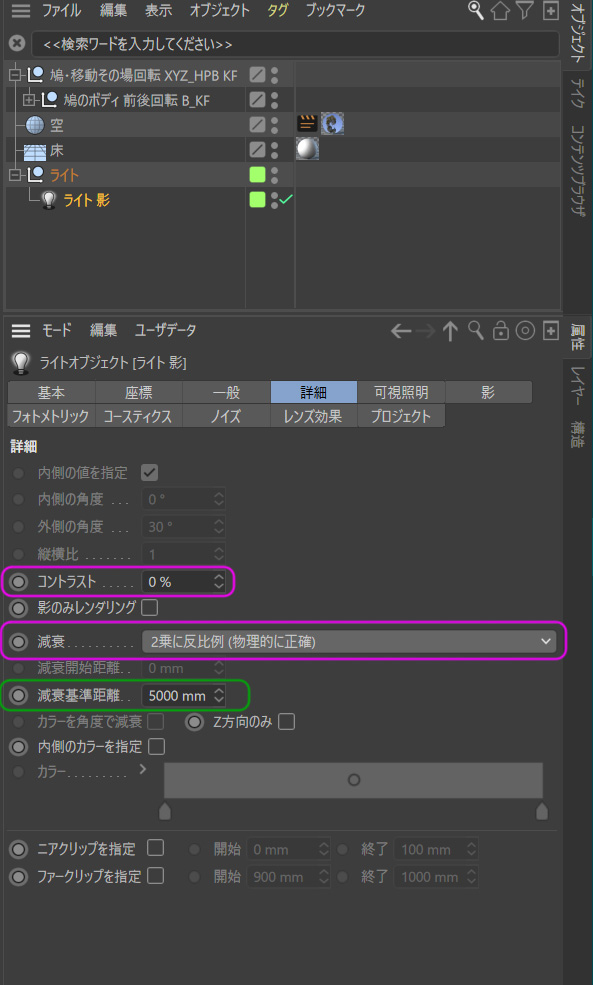

最近はまっているライトの設定があるのですが、それが【詳細設定】→【減衰】です。次の写真がそれです。

コントラストを少し上げて影と光にメリハリを付けた後、【減衰】を『2乗に反比例(物理的に正確)』にします。するとエディタビューに次のような丸いマークが出ます。

これは光の減衰が始まる範囲を示すエリアで、そこから急激に光が弱まっていき、レンダリングするとかなりリアルになります。

他にも設定は数多くありますが、ワタシの技術では手に負えませんので、ライトの放射タイプはだいたい『全方向』か『スポット』にしています。

光源の位置を決めるときは、4面ビューを見ながらライトの 3D軸をマウスでドラッグします。また、減衰開始エリアを調整をするときは 【属性マネージャ】の【詳細】→【減衰基準距離】の数値を調整するか、あるいは、4面ビュー内の丸い領域を示す円周にある小さなオレンジの点をマウスでドラッグしても調整可能です 。

当然ですがライトを遠くに置いたり、高い位置に移動させて光源を離していくと光は弱くなり、オブジェクトの輝き具合が変化しますので、ライトの強度や影の濃淡ばかりに気を取られないで、光源の距離や位置でも調整できることを覚えておいてください。

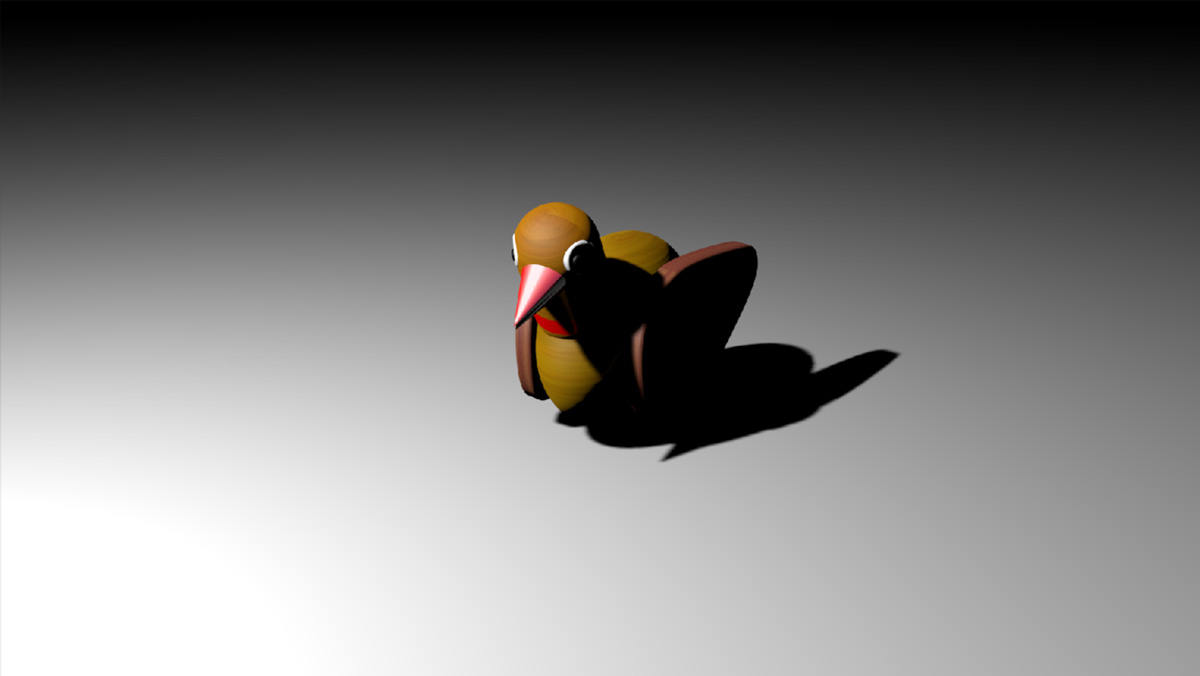

正式にレンダリングした状態で【減衰】を『2乗に反比例(物理的に正確)』に設定したのと、そうでないのと比較してみます。

鳩の影の部分はそれほど変わりませんが、床に反射した光がリアルに弱まって広がっています。

ライト一つでは全体に暗い感じですので、光の当たっていない部分を補うために別のライトを追加します。そしてそのライトには影を出さないように設定して、メインライトの対角線側に置いて暗い部分を照らします。補助ライトを強くすると全体が明るくなりますが、メインライトの影まで消してしまいますのでほどほどに抑えておいて、さらに三つ目のライトを遠方に置いて全体を馴染ませたのがこの写真でした。

これが 2年生になったワタシが得たライトに関しての『私的』最新情報でした。

プロの方から見れば何をトロイこと書いてんだ、の世界かもしれませんが、やっとリングに上がった気分です。というのも光と影の関係を考えていて反射に気づいたのですが、反射という現象にはまだ先がありました。それが拡散と映り込みです。

それに関してはまだ整理できていませんので、もっと先で……。

さて、次はカメラです。作品の良し悪しは絵もそうですが、ライティングとカメラワークで決まると断言してもいいのではないでしょうか。

すんげぇ、プレッシャーです。